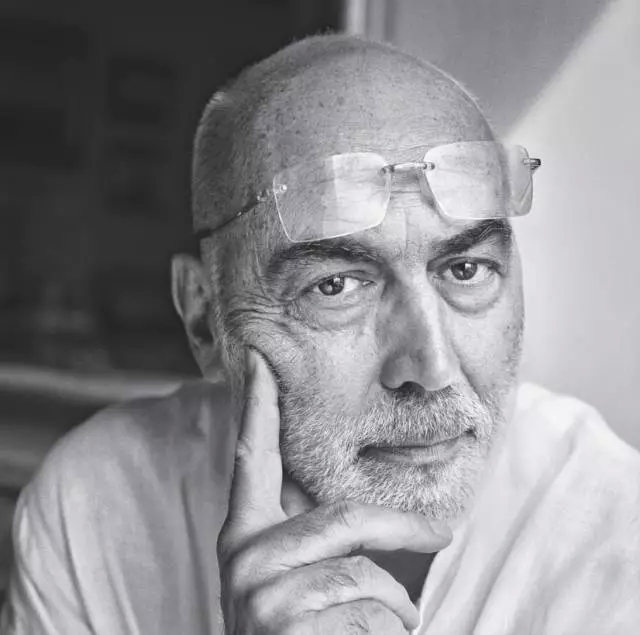

加布里埃尔·巴西利科

Gabriele Basilico,1944年出生于意大利米兰,是蜚声世界的建筑与景观摄影师。他称自己为“空间的丈量者”(a measurer of space),终其一生致力于通过大画幅摄影记录由工业社会到后工业社会的环境转化,以及人类影响下的自然风光与城市景观的变迁。2013年,巴西利科辞世。2015年,“加布里埃尔 巴西利科摄影奖”在意大利设立,致力于鼓励青年建筑与景观摄影师的艺术实践。

“1944且就在这个月,米兰又遭受了新一轮的炮火攻击,一切都不复存在了。去年年8月,我出生在这个城市。那时,战争还在继续,并8月,从12日夜到13日, 504架飞机向城市投掷了约2000吨的炸弹,造成了大规模的伤亡和破坏,由此引发的火灾还波及了附近的其他地区。

忘掉过去,对每一位经历过战争的人来说,都已成为日常生活的一部分,并逐渐转化为对未来生活的向往。那是一种集体上的冲动,为了城市的重建,为了新的生活。”

“我出生时的家,位于库萨尼大街10号,和许多米兰的房子一样,建于19世纪末20世纪初。家被两组建筑包围,一面靠近马路,另一面在靠里的位置,中间是庭院。前面的那部分建筑由于靠近马路,在大轰炸的时候几乎全部被摧毁。具有讽刺意味的是,战争一结束,那些被堆积成小山一样的瓦砾就变成了孩子们的冒险乐园。童年时我们都是在那里嬉戏玩耍的,我们用废弃的建筑材料和荒地里的灌木枝搭成小房子,玩得不亦乐乎。当然,跟其他小伙伴打仗在所难免。

这几年我曾回想过童年时的那些游戏和他们之间存在的联系,这一切都归因于当时建立在“废墟”之上的“创意实验室”——我想象的是,时间最终会让一个地方带有“皮拉内西式废墟”的色彩,而我的工作就是用摄影记录下这30多年来城市内外的各种变化。

我的朋友玛丽娜 斯巴达( Marina Spada)导演的电影《如影随行》( Come l’ombra)的拍摄工作全部是在米兰进行的,我也有幸参与了摄影部分的工作。这部电影成功地让大家领略了米兰斑驳破败的景象,也让我回忆起了自己的第一个摄影主题,它是关于米兰郊区的,也改变了我的摄影轨迹。”

“让我们重新回到1943年8月,当时整座城市遭受了2000吨炸弹的轰炸。随后的几天,幸存下来的市民走到被轰炸后的居民区,在废墟中寻找那些被杀害的无辜居民的遗体。在这里我要提一下兼具作家与艺术家身份的阿尔伯托 萨维尼奥( Alberto Savinio,他出生在希腊,后来在德国和法国生活),他也是这场灾难的幸存者之一。

请允许我引用一段文字,出自《聆听城市之心》一书的最后一章,这本书也是萨维尼奥为米兰而创作的:

……游荡在米兰的废墟中,为什么我会如此兴奋?我应该悲痛的,但是我却充满了喜悦;我应该思考死亡的,但我却在幻想今后清爽的空气和明媚的阳光。为什么会这样?或许在我看来,死亡会创造新的生命,而毁灭则让这座城市更加强大,更加富饶,更加美丽。

米兰,我向你保证,曾经的你在我和你自己内心里都是沉寂的。但是现在,我回到你身边了,我为你放弃了自己的生活,站在瓦砾中,头上是你的天空,周围是你废弃的花园。

……站在布雷拉大街30号希望清洁公司大门的指示牌下,还用再补充什么吗?它已经说明了一切。”

米兰,1987年。作者与弗兰塞斯克 拉迪诺、文森佐 卡斯戴拉。克里斯蒂娜 欧麦尼托拍摄

“大批作家以他们敏锐的洞察力和激烈的文字记录下这座城市重建的历史。但在这些文字中,我最推崇的还是阿尔伯托 萨维尼奥的作品。因为他对城市的爱从未中断过,超越了这座城市的形象,它的美学价值,甚至它的社会问题。这种爱如今又被找到了,在建筑大师阿尔瓦罗 西扎( álvaro Siza)的作品和思想中。

他往往能使郊区那片杂乱无章的土地传达出一种情感,并准确地击碎观察者失落和绝望的情绪。它引诱我们去寻找一个“异域美女”,她不仅存在于记忆中的传统中心,还有可能在零星分布的城市郊野。

摄影是一种表达的艺术,具有纪实的作用和使命。当然,它与生俱来的美感和它对事物精准的反映,也是对这个世界最美的诠释。”

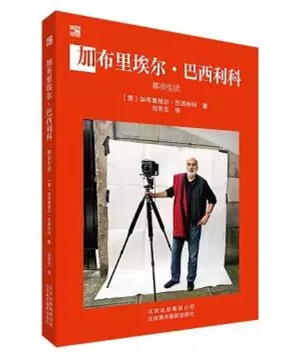

书籍推荐

镜头背后系列《加布里埃尔 巴西利科:都市生活》

原书名:Gabriele Basilico: Metropolitan Life

[意]加布里埃尔 巴西利科 | 著

刘芳志|译

北京美术摄影出版社

2016年3月ISBN:978-7-80501-842-3

《都市生活》初为加布里埃尔 巴西利科的自传,于2000年前后整理创作。后经意大利知名影像学者乔万尼 卡尔文兹扩充、辑录相关文献编辑出版而成。全书回顾了摄影师的艺术创作生涯,从建筑学专业学生时期的初次“涉影”,到中年几次重大创作项目的构想与实现,再到晚年对摄影实践与建筑艺术的反思与总结。展现了一位文艺青年与大画幅邂逅,并情定一生的感人故事。