原标题:接近一个真实的邵荃麟

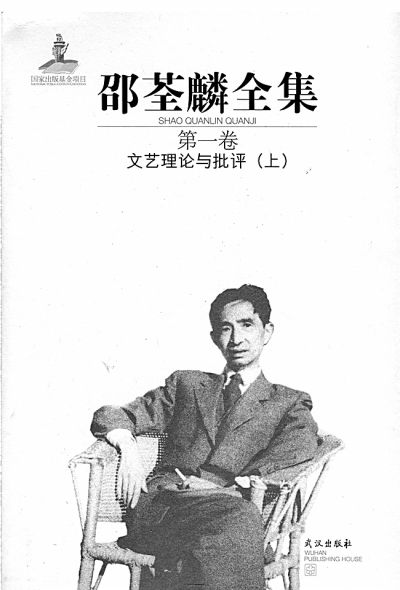

《邵荃麟全集》 邵荃麟 著 武汉出版社

邵荃麟部分作品

衷心祝贺《邵荃麟全集》的出版。这不是一句客套话。关于这部全集出版的意义,成书的经过,以及其中体现的工作精神,在武汉出版社的“出版说明”和邵济安、王存诚的“后记”里已经有了很好的表述。

邵荃麟是一位历史人物。他从1925年起直到“文革”被剥夺各项权利止的40年间,经历了现代史上几个时期社会政治的动荡、分化、改组,他从中共革命的青年参与者,进入中高级领导层,几度沧桑,最终沦为阶下囚而丧生;其间辗转于上海、东南、川桂、香港和北京,从早年作为左翼文学家的创作、评论和译著,到后来作为革命干部的讲话和文稿,更不用说他所从事的实际组织领导工作,都成为当时当地一定范围的历史的一部分。因此,在全集中保留的文本,包括文学方面的著译,也都一起成了不折不扣的“文史资料”。由于邵荃麟从抗日战争爆发后近30年所处位置的重要,影响的深远,这些“史料”的价值弥足珍贵。因为,真正要研究历史,须从真相开始。而要研究当代相应阶段的中国政治,中国文化,包括党的文化政策、统战政策,其中某些全国性和地方性的重要事件,可从全集中找到第一手文字实证;即使是邵荃麟的文学作品,因其带有强烈的现实性和倾向性,不仅是折射社会现实、文化动态的旁证,也是考察当时左翼知识分子思想面貌的文字化石。

在面对反映了邵荃麟一生丰富经历的全集之前,仅从他1953年~1966年转到作家协会任职的十几年来看,我们就已经发现他是当时文学界主流理论和实践,文学界历次政治运动的重要当事人或见证人,也是研究那一时期并远溯30年代~40年代时绕不开的人物。老实说,1981年《邵荃麟评论选集》出版的时候,我只是把它当作对不幸受迫害致死的文学长辈的一种纪念,而认为他的评论所标志的时代已经逝去,时过境迁,并没有认真阅读,更没有认真思考。三十几年后的今天,我自己,我想还有不少跟我类似的人,已经认识到以理性的眼光重新审视和具体分析现代历史的必要。当然这更多寄希望于专业的学者,但我相信,这件事会获得越来越多的朋友的关注。因此,武汉出版社跟邵荃麟家属合作的这一成果,如同其过去出版的若干同类文集一样,具有历史性的贡献。

接到样书,我对全集的作者,犹如对一部传记的传主,几乎等于第一次发现一位被历史有意无意忽略的人。我惭愧于过去实际上对他知道得多么少,只是神龙的一鳞半爪——比如,最早是看到香港《大众文艺丛刊》,知道这个陆续批判胡风等人的刊物,其主编名叫邵荃麟,然后是知道他先后参加了第一次全国文代会,全国政协会,不久又到作协主持党组工作,参与领导多次政治运动。其间,1954年《人民文学》杂志给我的一篇退稿上,曾有他和严文井、贾芝、葛洛四位编委的签名,才知道他不是挂名的主编。我因不在作协系统更不在作协机关,跟他没有直接的接触。“文革”结束后,惊闻他1971年在秦城监狱惨死,与此同时,从黄秋耘同志和其他作协友人处听说他的为人很正派,也包括他在反右以后还曾私下问起过我的处境和遭际。这些迥异于文艺界某些领导人的口碑,使我不能不对像他这一类型身为老革命、体制内高级干部的知识分子的经历和思想状况,多了一些思索。就在这次对全集的粗粗浏览中,发现邵荃麟同志1944年写过一篇对路翎小说《饥饿的郭素娥》的评论,充分肯定了这位青年作者早期的代表作,说这“不是那种以飘然的态度写出来的东西,总之,这是一本不允许我们随意翻翻当作消遣的书”,这样的作品符合荃麟本人的文学理念,他十分中肯地剖析了书中悲剧人物郭素娥和张振山、魏海清三人性格的形成,他们必然和可能的走向。这些话,跟他在几年后对胡风文艺思想的批判性话语是多么不同啊!这让我想到特定形势下的个人文字和言论,看来是要同职务写作加以区别的。两者或有的差异是可以理解乃至同情的。这里提供的是一个个例,但似乎也有相当的代表性,可供深入研究。

作为一个读者,再一次对这部全集的编辑者、出版者说一声谢谢,你们让我们有机会接近一个真实的邵荃麟!