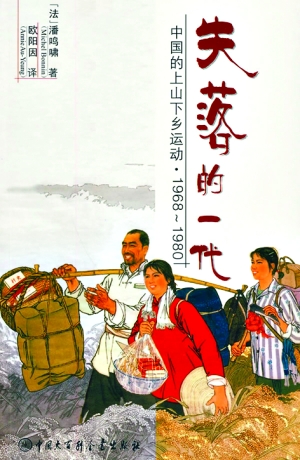

《失落的一代》

1973年3月,哈尔滨的知青下乡运动。李振盛 摄

《失落的一代》,中国大百科全书出版社2010年1月版,45.00元。

潘鸣啸

美国学者托马斯·伯恩斯坦1977年出版了《上山下乡:中国的知青运动》一书,他认为知青下乡的根本原因,是为了解决中国走向现代化过程中城市面临的就业压力。这一观点曾引起很大反响。近日,法国学者潘鸣啸的《失落的一代》由中国大百科全书出版社出版,推进了对于知青史的研究。中国知青研究专家刘小萌等对这本书给予了极高的评价。不久前,潘鸣啸做客北京,记者专访了他。

潘鸣啸

原名Mich elBonnin,法国汉学家,在巴黎获哲学学士,中国语言与文化学硕士及历史学博士学位。现于法国社会科学高等研究院教授中国当代史。早在20世纪70年代,即开始进行有关中国知青上山下乡运动的研究,在多种法文或中文刊物发表论文。

潘鸣啸经历

意外进入知青研究

法国人潘鸣啸在中国一帮老知青群里颇有人缘,这些老知青们都视他为朋友,叫他“老潘”。有十多年的时间,他每年都到北京、上海、广州等地,走访当年的知青。

潘鸣啸进入知青研究领域完全是一个意外。1973年,他只身一人到香港。当时,潘鸣啸甚至收集了一些在知青中传唱的偷渡歌谣。一次偶然的机会,他遇到了几个从广东偷渡到香港的知青。西方人都知道红卫兵,但没有人听说过知青是怎么回事。老潘与这些偷渡者进行了长谈。他们讲述的让老潘大为震惊。在一位法国记者的建议下,潘鸣啸给香港知青们做了一次集体采访,合作出了一本《20岁在中国》。这就是潘鸣啸进入知青史研究的“意外”。

上山下乡,预防与惩治

新京报:在你《失落的一代》出版之前,有关知青的图书可谓汗牛充栋,你作为一个“旁观者”,一个外国人,跟中国学者做这样一个研究有什么不一样?

潘鸣啸:可能我问的问题就不是完全一样的。我不只是关心这个运动,而且要从这个运动了解毛泽东时代的中国,至少是毛泽东最后10年的中国。而且,我也想了解从毛泽东时代的中国怎么转到改革开放的中国,所以我特别注重1978年到1980年间的回城风。

我在调查和研究中发现,本来知青未被允许一下子回城,1978年10月份到12月份,有一个很长的中央工作会议,就是谈这个问题,会上有很多不同的看法。后来,他们决定,这个运动会结束,可是要有程序,慢慢结束而不会一下子结束。当时有插队知青和农场知青,插队知青在农村,要靠自己的工分来吃饭,农场的知青是每个月发工资,虽然工资不高,可是至少他们可以吃饱饭。所以,那次会议决定,农场的知青不回城,以后以职工的名义留在那里。这些知青听到后非常不高兴,觉得他们没有希望了,所以闹得比较厉害。有很多所谓的群体的行动,他们罢工,绝食……有一些人到北京去请求。

后来,政府觉得,如果要强迫、强制性地延续知青运动的政策,不会有好结果,所以他们就准许知青一下子回城。由此引发了较大的失业问题,可是他们当时觉得,还是尽快解决这个问题较好。类似这样的视角,中国学者关注的力度不一定有我大。

新京报:你在书中说过,让知青上山下乡“具有预防及惩治的功能”,具体来说,预防的是什么?

潘鸣啸:从1966年中到1968年,“文革”开始,中国非常乱。可是,不可以长期的乱下去,不然一个社会不能生存。到1968年,毛泽东可能已经完全了解,一定要恢复秩序,要不然就没办法了。

恢复秩序就不可能让红卫兵继续斗争。最大的麻烦在于,1968年的红卫兵组织,都说代表毛泽东思想,认为对方是叛徒,是修正主义者,我们才是好的毛泽东的学生。他们互斗非常厉害,很多人死了。解决这个问题的最好办法,就是把全部的知青解散到广大的中国农村。

新京报:那么什么是“惩治的功能”?

潘鸣啸:就是我刚才说的,他对那些红卫兵有一点不满,他觉得他们没有完全按照他的话做事,他们继续闹武斗。而且他觉得,从1949年到1966年的教育制度是修正主义的,是资产阶级领导的,这批年轻人是被毒害了,应该再教育。所以毛泽东说,知青要接受贫下中农再教育。所以,知青下乡有一种惩罚的意思。

那个时候,很多知识青年,特别是当过造反派的那些红卫兵,就感觉到这是对他们的一种否认。这一点,也可以跟“文革”前的上山下乡运动做连接,“文革”前的上山下乡运动,特别是上世纪60年代的上山下乡运动,从1962年到1966年,基本上是把出身不好,有家庭问题的人赶到别的地方,也是属于再教育他们,改造他们。所以,有一些知青觉得这政策是对自己的惩罚。

“三大差别”并未缩小

新京报:你在本书中揭示,毛泽东试图通过上山下乡运动缩小“工业与农业,城市与农村,脑力劳动和体力劳动”三大差别,请具体谈谈?

潘鸣啸:当时一边倒学苏联,也是苏联专家来帮助中国发展。这个发展模式对农民不利,要牺牲农民来搞工业现代化。就当时的情况来说,要缩小三大差别很空洞。因为你把城市的知青派到农村,能解决城市和农村平等的问题吗?你只是把有一点特权的一部分人扔到一个没有特权的地方,可是农村的劳动力本来已经太多了,这种做法反而增加了农村的负担。实践的结果,并没有实现理想目标。

新京报:所以,你认为“上山下乡”也使农民和知青更加了解当一个城市人的好处。

潘鸣啸:这不是我自己想出来的,是很多知青、农民跟我讲到的。本来很多农民从来没有进过城,知青使他们知道了城市。法国有一个知青作家叫戴思杰,他写了一本《巴尔扎克与小裁缝》,还拍了电影。里面写到,一个男知青跟一个女青年农民产生了爱情,那个女青年农民很羡慕城市,后来她跑到城市去了。

而那些知青到农村以后,他们发现体力劳动很艰苦,农村没有什么文化活动,精神上也会觉得很痛苦,所以还是会觉得城市好。所以,上山下乡运动根本没有缩小三大差别,反而让知青和农民更加了解差别所在。在世界历史上,从来没有一个国家把城市的人口送到农村,只有农村的人口为了过更好的日子到城市,这是一个历史的现象,你不能反对———所以很多知青都说,上山下乡是把历史的轮子倒过来了。

新京报:你的书里写了很多知青典型,这些典型是否真正起了带动作用?

潘鸣啸:我书里提到过一个我认识的知青,他出身很好,父亲是高级干部,到乡下后被当成知青模范。那些干部对他说,你要说你要一辈子扎根在农村,如果你以后经常说这样的话,是会带动其他的知青的。如果你起到了这个作用,你不用担心,以后你很快会回城的。他说,自己那个时候拒绝这么说,因为他觉得这完全是自欺欺人。他说,如果自己拼命说要扎根,一年以后第一个回城,那其他的知青会怎么想?结果必然是对什么都不信。

事实上,这些知青模范对其他的知青没有太多的正面带动作用。只是在开始,动员知青下乡的时候有一点作用,那个时候学校和街道干部合作,动员知青:你们学校的比较好的学生他第一个报名到最艰苦的地方去,那你怎么办?这种说法是一种压力。

反思“乌托邦”

新京报:学者吴思的自述中说,上山下乡后,他非常积极,但是发现事与愿违,后来就开始反思。食指、北岛的诗也是从“文革”开始创作的,是否可以说,上山下乡这个运动推动了知青对于现实的思考?

潘鸣啸:我完全同意。这个运动对这一代人思想的推动影响很大。比方说,北岛写的最有名的一句诗就是:我—不—相—信!北岛没有当过知青,可他的朋友都是知青。他经常去找白洋淀的芒克,他们都一起讨论、反思。后来,在北京天安门发生的“四五运动”,参加的大部分人都是知青。上山下乡改变了整整一代人的思想。我在1979年就来中国做商业翻译,天天跑到西单看大字报,觉得很有意思。我跟知青们谈话,他们说我们反思了,我们不可能再有一个“文革”了,那么怎么解决这个问题,就是应该有民主、法治。因此,在上世纪70年代末有一种连接,新一代和老一代的改革派连接在一起了。

新京报:对青年实行改造的结果如何?

潘鸣啸:我觉得完全失败了。知青到了农村,没有变成雷锋,反而变得非常现实,学会了为自己的利益奋斗。因为他们的情况太艰苦,一定要成功回城。如果需要讨好干部,有时候也得说一些另外的知青的坏话,这样做是没办法,要不然回不了城。乌托邦太不实际,知青们就从一个极端到另一个极端。所以我的书在扉页上用了舒婷的一首诗《一代人的呼声》。

上世纪80年代初,改革最成功的就是农村政策,解决了农村最基本的问题。因为很多年轻知识分子都当过知青,非常了解农村,所起的作用也很大。因为那些知青在那待了几年,他们完全了解农民想什么了。