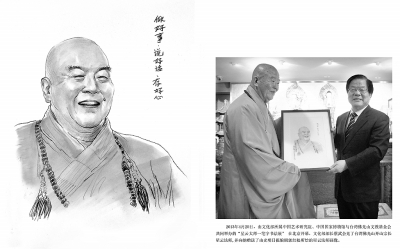

图:“星云大师画像”由本报编辑郭红松所绘,并由文化部部长蔡武在“星云大师一笔字书法展”期间作为礼物赠送给了星云大师

星云大师为中国紫檀博物馆馆长陈丽华题写“佛”字本报记者 马晓毅摄

由文化部、国务院新闻办、中央电视台、国务院侨办、对外友协、孔子学院总部/国家汉办等主办的2013“中华之光——传播中华文化年度人物评选”颁奖典礼近日在北京举行。获奖的十位个人和一个团体来自世界各地,代表了不同的文化领域,其中就包括为世界和平与文化交流贡献卓著的星云大师。

在星云大师下榻的中国紫檀博物馆,记者有机会聆听了他的开示,并现场亲识了其“一笔字”书法的神韵。

星云大师已87岁高龄,当天见到他时,虽然行路缓慢,但神朗气清,思维敏捷,言谈清晰睿智。他的眼睛虽因糖尿病致视物模糊,但与多人对坐而谈,谁坐何处,尽在其心中。可谓:面对大千世界,依然神闲气静;处于纷纭世事,却是满怀信心。

前些年,星云大师试写“一笔字”书法,而后竟一发而不可收。观其近作,更感到信笔任墨,收放自如,灵动自然,自成体式。

星云大师的笔法朴拙中融入圆转流动,法不求与古人同,而神亦自足。胸中无尘埃,自有艺术澄明之境界。对于大师本人,尚属独辟蹊径,弘法利生,传播佛教和中华优秀文化;对于观者,则是可尽享艺术之美,提升道德境界,感悟人生智慧。

一幅油画

2000年初春,记者到洛杉矶专程采访中国留美画家李自健,他因创作油画《南京大屠杀》在国际上引起强烈反响。

尽管此前已通过各种途径看到过《南京大屠杀》,但在李自健的住处,当记者亲临现场目睹这幅巨作时,还是被其强烈的表现力震撼住了。

李自健在谈《南京大屠杀》的创作过程时,反复提到一个名字——星云大师。“如果没有星云大师的支持和理解,我不可能有这种能力创作这样一幅作品,并如此引起世人的关注和日本人的恐慌。星云大师是我的指路明灯。”

随后,记者在李自健的引领下,前往西来寺参访,不巧星云大师外出弘法,但西来寺恢宏的场面和静穆的气势让记者印象深刻。

此后,光明日报率先浓墨重彩地报道了李自健创作油画《南京大屠杀》的过程,以及这幅油画在世界各地展出过程中与日本右翼分子斗智斗勇的故事。这在国内媒体是第一家。

至于星云大师与油画之间的故事,以及他心中那种面对民族灾难永志不忘的悲悯情怀,记者限于当时版面没有给予过多的笔墨。恰值此次星云大师在京停留,不期然,他与记者再次讲起了这段故事。

星云大师说:“我出家的时候,师父给我起名叫‘今觉’,后来我在寺院读书,偶然在图书馆翻到一本王云五的辞典,里面有‘星云’两字,‘星云’是时空里面最大的。所以,我就想,我人虽还小,但应该将来在虚空天地之间有所作为,我就叫作‘星云’吧。”

在星云的生活中,对他影响最深的人是外婆。星云出生于1927年,据说生下来一边脸是红的,一边脸是白的,独特的外貌一度吓得母亲不敢喂他。

星云大师说:“我有个很好的外婆,她是做园田的,很勤劳,每天早上三四点起来铲菜挑到早市上卖,我也起来帮她的忙。我虽然年纪小,却很喜欢做家务。外婆喜欢我,我也喜欢她。外婆是信佛的人,我后来出家完全是受她的影响。我觉得,像她那样慈悲,那样善良,那样祥和,在人间也是很不容易的。怎么样才能像她那样做人呢,出家做和尚可能就跟她一样了。”

星云从小就跟外婆出入寺庙,吃斋念佛。在他幼小的心灵里,外婆是一盏温暖的明灯。

然而,宁静的生活很快就被战乱打破。1937年12月13日,大雪纷飞,日寇攻占南京。10岁的星云披着被单,跟着外婆随逃难的人群一路向北方跑。回望南京城,火光冲天——日寇正在进行南京大屠杀。逃难中的星云和外婆在路上碰到了日军,苦难就此降临。

星云大师回忆道:“日本兵来了以后,在我的家乡扬州,四处烧杀抢掠,一个鬼子把我的外婆摔倒在稻草里,正要点火时,突然听到另一个鬼子说了句什么话,就走开了,外婆万幸躲过一死。类似这样的情况,我还经历过好几次。后来,年近60岁的外婆又被日本鬼子抓去煮饭,结果寒冬季节,外婆又不知什么原因被他们残忍地扔到长江外的运河里,水滔滔地流,外婆不会水,但因为冬天穿着棉衣,就在水上漂,她使劲扑腾抓住了一艘船的铁丝,才没有被冲到江里淹死。”

战争的阴云不断影响着星云的生活,残暴的日寇烧毁了他的家乡江都小镇,四间草屋荡然无存。星云的父母都是老实农民,育有四个子女。动荡的战乱,让星云的父亲杳无音信,生死未卜。

1939年,忧心忡忡的母亲带着星云沿着长江不断寻找父亲,可是仍没有任何消息。饥寒交迫的母子俩走进了南京栖霞寺,星云的命运就此发生了彻底的改变。

星云大师说:“我遇到了一个师父,他问我:小朋友,你要出家吗?我被他问得很突然,彼此也不认识,怎么就问起你要不要出家呢?我说,要了。就有一个人来找我,说现在有一个人要收你做徒弟,你拜他做师父吧。就这样,我就看到了我的师父,庄严、清高。我心向往之,所以就亲近他。他问我,你出家吗?我说,出家。从此我就没有反悔过。”

[责任编辑:孟雅诗]