产业升级叠加台商转型 海西发力福建进补

“决战下半年,大干180天”,从闽北到闽中,都能看到类似的巨幅标语。在改革开放30多年后的今天,赶进度的标语在全国很多地方已经鲜见了,这显示出这些地方正处于亢奋的大开发当中。

据证券时报报道,走进福建省发改委大楼,证券时报记者看到的也是一片忙碌情景。许多官员正忙于给已公布的规划制定细则。11月1日,福建省宣布《福建海峡蓝色经济试验区发展规划》得到国务院批复,这意味着他们的工作有了新的成效。福建省最近半年对海洋经济多次调研、部署并已出台发展海洋经济的文件。“海洋经济是海西区的下一个重点。”福建省发改委一位官员建议证券时报记者去平潭看看,“那里是海西的突破口。”

海峡蓝色经济试验区是第三个从《海峡西岸经济区发展规划》衍生出来的规划,之前的两个分别是《平潭综合实验区发展规划》、《厦门市深化两岸交流合作综合配套改革试验总体方案》。

【关键词】:招商引资

虽然海西规划已上升为国家战略,对台商吸引力大增,但怎么吸引台商依然难题未解。“各地竞争太激烈了。每个地方都有优惠政策。福建的台资招商总额在所有省份排名中甚至都排不进前三名。”一位福建招商官员如是说。

台商的产业布局立足于全球化视野,不光看地方政策,还看产业配套,不可否认的是,福建在这方面存在不足。“一是产业配套有点问题。上游化工原料、钢材、建材等都要外运过来,成本太大,下游客户也基本不在福建。二是交通问题。台商模式是生产和销售两头在外,福建交通基础设施相相对落后。”福州市台胞投资协会副会长郑德汐说。

郑德汐是福建的第一代台商,也是最早将工厂转移到珠三角的台商之一,现在成了半个福州人,一年有一半时间呆在这里。1992年两岸重启对话,“汪辜会谈”后不久他便来到了福州,做的是台商主流产业电子产品,但1993年他把厂迁到了东莞。两年前也即海西经济区获国务院批复后,他在福州重办实业,不过这次不是电子厂,而是农产品。

【关键词】:台商转型

在大陆的台资企业以制造业为主,去年以来,渐现严冬景象。台商集中地之一的江苏昆山,有一个镇半年时间撤离了一成以上企业。在广东、福建也都有一些台商工厂关门的消息。在郑德汐看来,这是一个转型的时代,比如做制造业的,会拉长产业链向经贸、服务业进军。“我们都在转型。”郑德汐说。转型,是目前福建台商圈都在聊、在做的焦点。

例如,福建的台商宏路公司,本是做化纤类的防水纱,这几年由于竞争过于激烈,从只做原材料转向做成衣,并在福州台协的帮助下打开了进入沃尔玛等商场的通路。而在转型方面先行一步的郑德汐,这段时间正在忙碌的,便是参与筹办“福州台商升级转型说明会”。这个活动也是两岸合作的一项内容,台湾的经济部门官员也会参加。

郑德汐告诉记者,台湾农产品在大陆很有市场,但1公里0.5元的高速公路费、0.8元的油费,加上包装、保鲜,很多农产品运过来价格昂贵,于是他成立了经营台湾食品的公司,在台湾采购原材料再在福州加工出售。目前,由台商投资的农产品加工销售在福建已经形成了一个庞大的产业,其承载主体是台湾农民创业园,在福建全省一共有6个这样的园区。在漳浦县,记者沿着国道驱车十公里,路两旁看到的全是苗木花卉及土特产种植园,其中不少是由台湾农民成立或担任技术指导的企业,引种的均为台湾农产品。

如果说,农民创业园是台湾农业在福建的成功转型,那么制造业、服务业的转型则更加艰难,目前转型成功的案例其实很少。“转型意味着从熟悉的行业转身,这要付出代价。海西是一个机会,因为这里和台湾不管是地理还是风土人情都很像。”郑德汐说。

【关键词】:基建先行

福建东南竞争力研究院综合竞争力研究所所长、参与海西规划论证的黄茂兴,对中央发展海西的厚望、对福建自身的动力了然于心。“海西经济区与台湾隔海相望,这个区位优势是最核心和最具竞争力的优势。”黄茂兴说,福建经济以出口加工型为主,外贸依存度很高,在全球价值链分工中处于较低层次,很容易受到国外市场振荡的影响。

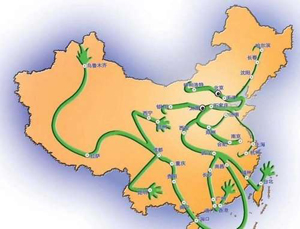

“为此,建设海西的第一步就是搞好基础设施。”福建发改委官员说。据介绍,目前福建全省铁路运营里程突破2000公里,温福、福厦、龙厦铁路开通了动车组,建成了5条出省通道。“对比前后这几年,福建基础设施的变化应该是最大的。以前福建的铁路只有一条鹰厦铁路,而现在要建成"三纵六横九环"铁路网;高速公路近期也将突破3000公里。”上述官员说。

还有一个突破口是能源。10月24日国务院决定复建沿海核电、3年内不建内陆核电站。福建的宁德、福清核电站正在国家支持之列。消息人士告诉证券时报记者,宁德核电首台机组将在今年底投产,福清核电预计2013年底开始投产。

延伸阅读