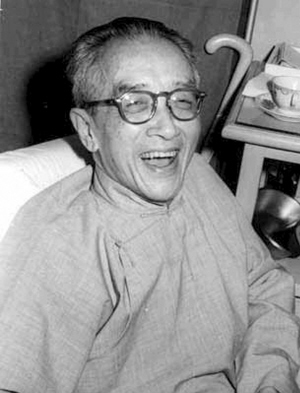

胡适

胡适与台湾还真是比较有缘分,他自称“半个台湾人”,此话一点不假。胡适出生两个月后,他的父亲就被派到台湾去当“台南盐务总局提调”,后补授台东直隶州知州。胡适的父亲胡传(1841—1895),字铁花,是安徽绩溪上庄人,他是胡家第一个读书做官的,曾受业于著名学者刘熙载门下,以岁贡生候选儒学训导,先后在东北广东等地任职。胡铁花一生曾三次娶妻,但前两个都早逝,胡适母亲冯顺弟是其最后的续弦。胡适在他们婚后第三年——1891年(光绪十七年)出生,初名嗣穈,行名洪骍。

胡铁花一生饱经忧患,是笃信宋儒的清末正统一派文人,他在出任台湾营务总巡时遍查营务,在炎热瘴毒中走遍了台南台北。后任台东直隶州知州期间,那时愚昧无知的驻台清兵吸食鸦片风气横行,胡铁花在辖区内严禁吸食鸦片,对遏止陋习起到一定的积极作用。

1893年春天(光绪十九年),不到一岁半的小穈儿被母亲千里迢迢带到台湾去探亲。小穈儿作为一个台湾官员的儿子,过早地同台湾历史命运发生了联系。他们先在川沙住了一年,后搬到台南“道署”附近,就是现在台南市中区永福路北段。这时已年过52岁的胡传和年仅20岁的妻子冯顺弟,老夫少妻其乐融融,一起教牙牙学语的小穈儿学认字。

胡适在《四十自述》中深切地回忆道:“我小时候很受父亲钟爱,不满3岁时候,他就用教我母亲的红纸方字教我认。父亲做教师,母亲便在旁做助教。我认的生字,她便借此温她的熟字。他太忙时,她就是代理教师。我们离开台湾时,她认得了近千字,我也认了七百多字。这些方字都是我父亲亲手写的楷字,我母亲终身保存着。因为这些方块红笺上都是我们三个人的最神圣的团聚生活纪念。”

台湾这片土地不仅是其父亲洒过热血的地方,也是幼年胡适识字发蒙之地,最重要的是见证了他们一家三口的短暂的天伦之乐。1894年甲午战争爆发,胡传为了安全起见,托人送走了娇妻少子。在隆隆的炮火声里,小穈儿依偎在母亲的怀抱中,做了台湾海峡上的游人,于1895年漂流回到徽州老家。

不久因为甲午兵败,没落的清政府把台湾割让给日本帝国主义。胡铁花在内忧外患下含恨于厦门撒手人寰,留下年轻的妻子和尚在襁褓的胡适,孤儿寡母相依为命。胡适母亲冯顺弟23岁的虚龄就开始守寡,拉扯着胡适长大成人,其中无尽的辛酸自不待言。而在台湾的这段短暂时光,对胡适的母亲来说,是其一生和丈夫在一起最快乐的日子,也是她对爱情唯一的记忆。

所以胡适对台湾饱蘸着深厚的感情,其间满载着他对父亲母亲和自己幼年的无尽回忆。

1952年在去台南演讲时,胡适到幼年居住过的一处遗址,亲手植下一棵榕树,写下“维桑与梓,毕恭毕敬。六十年前曾随先人寓居此地。今日重游,蒙诸老兄弟姐妹欢迎,敬纪谢意”。并深情地题下“游子归来”四个字。在台南各界设的欢迎宴会上,胡适说:“今天回到第二故乡台南,愿以台南市民身份,将来再回来看看自己手植的榕树。”没过多久,胡适如己所言,回到了他的第二故乡台湾。

胡适于1958年4月2日离开美国,在这个温暖的春日结束了他漂泊的寓公生活。胡适回台担任 “中央研究院”院长,是蒋介石一手圈定的,这是一个地位非常高,领导台湾科学与人文发展的重要职位。胡适到台湾定居的消息一经传出,台湾即刻沸腾了。那天机场官盖云集,八十高龄的于右任也拄着拐杖同“副总统”陈诚等大员前去迎接。胡适一下飞机,就被台湾的热情所包围。胡适自己戏称像做新娘子一样。

在台北文献委员会欢迎会上,台湾老学者黄纯青骄傲地说:“台湾确是胡适博士之识字发祥地。”胡适听后感慨万千地说:“黄(纯青)说我是台湾人,的确台湾是我的第二故乡,幼年时我曾在台湾住过一年又十个月。”不过,胡适的话虽如此说,但他自己恐怕做梦也没想到,他在晚年会回到这个面目全非的故地。而且这“半个台湾人”最后死在台湾,并埋骨于离他桑梓之地徽州千里之外的孤岛。