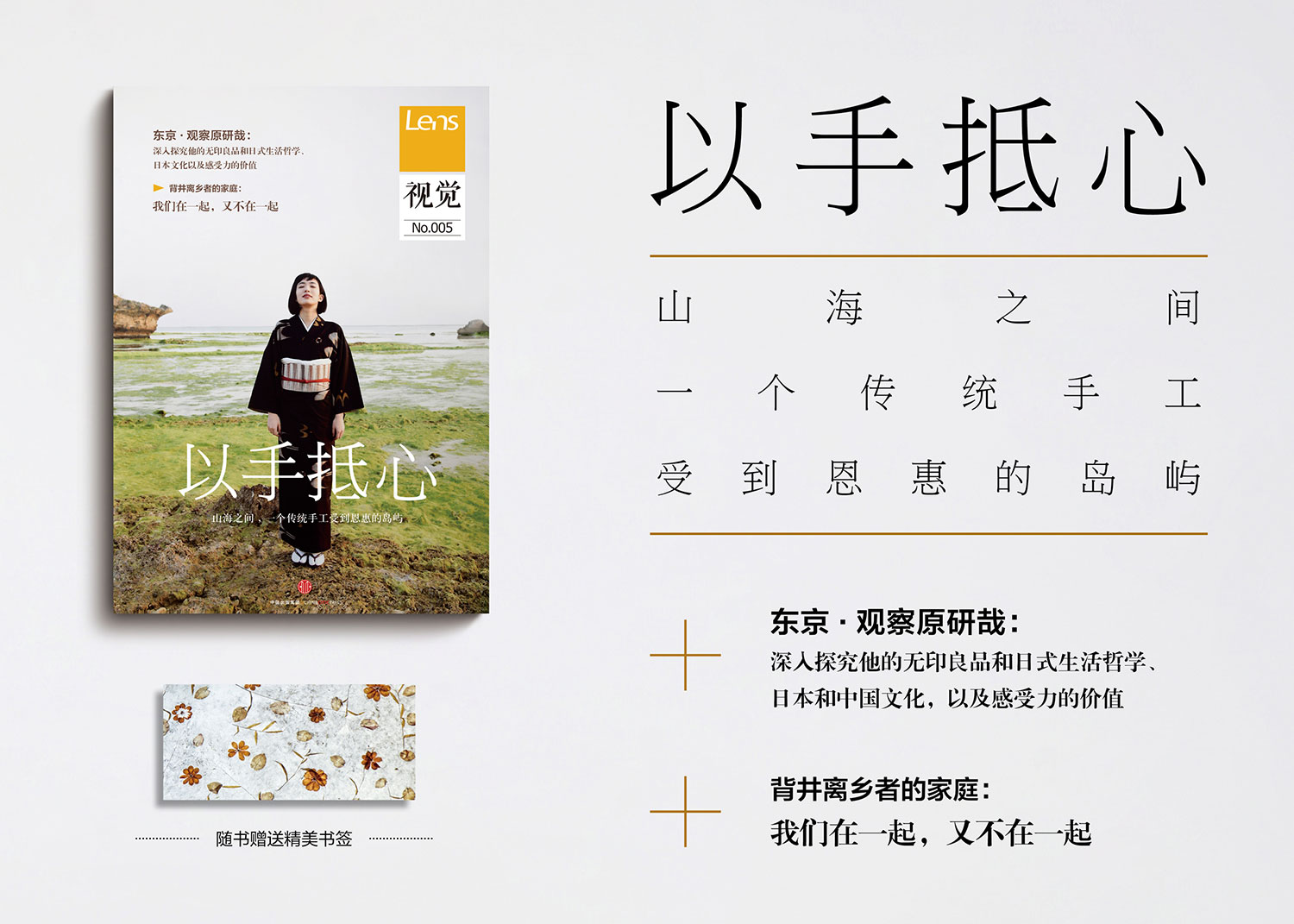

书名:《Lens 视觉005:以手抵心》

作者:Lens

定价:48元

丛书:Lens系列MOOK

出版时间:2016年3月

出版社:中信出版集团

【内容简介】

《视觉005:以手抵心》包含了4 组关乎现代人如何寻找安心之地的故事:

日本冲绳,手工艺中寄居着传统、生活方式、身份认同,以及“以手抵心”“手考足思”的人性的自由气息。Lens多次深度探访采撷:有90多岁还在依岁时节律劳作的笃定感;有在都市里身心俱疲的中年人,回到故乡重觅心灵归宿;还有许多匠心与传承的故事,传递着今天最奢侈的“心之作业”。

原研哉是日本中生代设计中坚,也是以无印良品(MUJI)为代表的日式生活哲学的布道者。在与Lens的对话中,他梳理了自己对日本、中国和当下生活的思考。他试图用最凝练的方式,触动最根本的人性。

一个散落四地的大家庭,最亲密的家人,渴望又恐惧着相聚:因为长久的分离已经让他们失去了共同的话题和相处的耐心……这种甜蜜又矛盾的情绪,这种背井离乡者的自由与束缚,毫无疑问,正折磨着我们很多人。

武当山,聚集了一群因为各种原因前来“修仙”的人。有人出于宗教信仰,有人只为逃避生活……这是当下中国人寻求信仰出口的缩影。

【作者简介】

本期部分作者:

原研哉,日本平面设计中坚,无印良品(MUJI)艺术总监,武藏野美术大学教授。曾主持长野冬季奥运会开、闭幕式的节目纪念册和2005年爱知县万国博览会等平面设计工作,展现了深植日本文化的设计理念。

卡特琳 肯宁,德国摄影师,毕业于澳大利亚格里菲斯大学昆斯兰艺术学院。她的摄影作品一直在探索人与空间之间的物理及情感联系,以及人类和环境之间的关系。她是《纽约时报》的常用摄影师。

王晴,青年摄影师,1975年出生于新疆吐鲁番,长期记录新疆社会及文化。

【内文试读】

冲绳织染 让人安心即为美

文与那岭一子

每当被问起冲绳织染品为何具有这般魅力,说实话,真的想不到很好的答案。正因为在这片土地出生、长大,充分浸染其中,所以才说不上来冲绳的魅力究竟源自何处。

是亚热带的气候和风土人情营造出的“异国情调”吗?是伤痕累累的“历史”吗?还是悠然自得的生活呢?可无论是哪种魅力,都能轻易举出反例,指出其中不好的一面。

同样,“织染品的色彩与花纹丰富”“是源自天然的馈赠”这些话,老实说我自己也觉得缺乏底气。

几年前,我到一所学校教授初一年级的美术课。有一次,我在课上问道:“‘美’这个字为什么是由‘羊’和‘大’组成的?”

孩子们回答:“因为羊毛很白很美”,“大的东西就美”,还有的回答“因为献祭的羊都是越肥越好吃,古人最看重这一点”。因为好吃所以幸福,而幸福就是美,让心情平静安逸。这种心情,也许就是“美”的开始吧。

孩子们的回答让我很受启发。冲绳织染品的魅力,不正是因为它带给人们的安心感吗?

我研究冲绳的织染也有20多年了,每一种材料、颜色和花纹,都像我自己的孩子一样。博物馆的馆藏室就是我的宝库,用手触摸着布料,想象着当时使用者的心情,想必有感叹,有无奈,也有舒适和安心吧。

冲绳织染品的特点,首先是使用了当地产的各种材料,还有碎花、纹织等各种技艺,直到今天仍然保存完整。

说起材料,就有芭蕉、苎麻、丝绸等纤维材料,还有红染、黄染、蓝染等多种植物染色系统。技法则因“岛”而异,有平织、纹织、花织、罗顿织,还有织和花织交杂的花仓织,保存下来的种类不胜枚举。

另一个特征就要从冲绳文化的整体来考虑了。冲绳地处各种文化交融的中心:北有大和文化,南有菲律宾、东南亚和中国,正因如此,各种文化都在冲绳有所体现。比如红型染的花纹,大体上以松竹梅和花等大和花纹为主,也能见到中国和东南亚的要素。而从历史来看,那些在日本现代化过程中流失的元素,都在冲绳保留了下来,比如在琉球装束中就能看到江户后期和服以及更遥远的室町、桃山小袖的影子。

冲绳的织染经过的漫长历史变化,大致可以分成4个时代:首先是1609年的萨摩藩入侵琉球之前,其次是到琉球王国解体,再次是从废藩置县到“二战”时期,最后是“二战”结束直到现在。

从史料来看,第一个时期留下的关于织染的资料非常少。这一时期冲绳与中国、东南亚、朝鲜和大和有大规模的交易往来,是琉球王国繁荣的时代。从当时的交易记录和对外贸易记录来看,许许多多的织染技法传入了冲绳。

第二个时期,冲绳与中国和大和的贸易减少,国内的产业愈加振兴,甚至出现了向大和输出织染的情况。随着技术改良和新技术导入,织染技法也提升了不少。我曾说,“这一时期完成了许多保存至今的织染技术”。实际上,许多当时的技术是超越现在的,比如一些目前已经绝迹的刺绣技法。

1879年,琉球王国解体,废藩置县开始,而贡纳布制度到1903年才完全消失。这一时期正是从琉球到冲绳的转变期,风俗习惯极大地受到大和影响,急于否定和摆脱琉球文化中所谓落后的部分。好在有一批冲绳文化的研究者和艺术家,通过他们的努力,让很多人了解到了冲绳文化的魅力。其中镰仓芳太郎和以柳宗悦为代表的民艺协会,对于战后复兴冲绳织染业都做出了极大贡献。

“二战”后,冲绳色彩浓重的织染从废墟中发展起来了。在这个时期,以喜如嘉为代表的芭蕉布重新登上舞台,同时诞生了南风原的织物批量生产体制。使用琉球王国时代流传下来的养蚕技术的久米岛绸、富有贡纳布特色的宫古上布和八重山上布,还有融汇了那霸特色的首里织,将已经绝迹的技法再现的读谷山花织,以及曾经只属于特权阶级的红型染……这一时期冲绳的文化遗产正在走向现代。

不同的人对于冲绳织染的理解各不相同,而我在见过无数织染物后,形成了这样的感想:这个世界也许越来越精准和严峻,但织染的世界并非如此。每一件织品都由人的双手做出,多少带有偏颇和歪曲,然而却包含着制作者的情感。这样的织染品拿在人的手中,带来了安心和温暖。

— 本文作者为冲绳织染研究专家