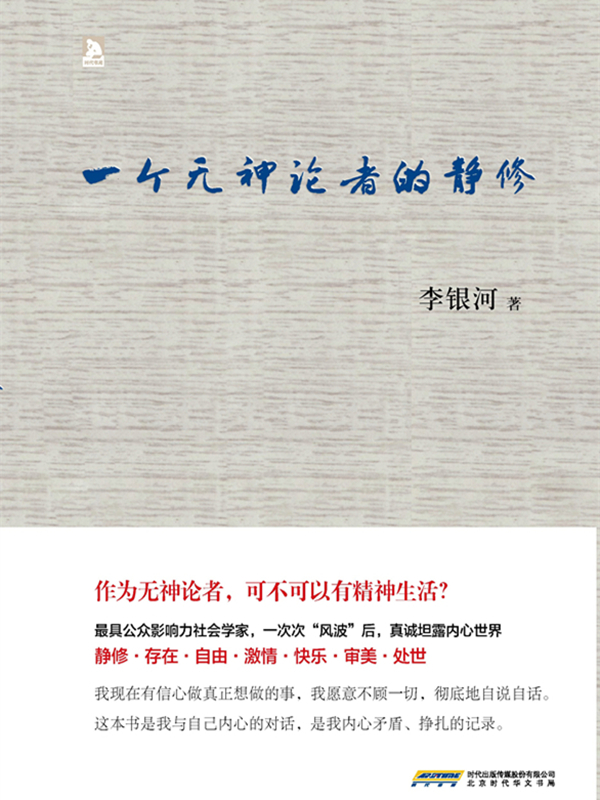

(《一个无神论者的静修》/李银河/北京时代华文书局/2015年5月)

李银河新作《一个无神论者的静修》近日由北京时代华文书局出版。这是继“出柜”事件后李银河首次坦露内心曾经的矛盾和挣扎,同时也记录了作者退休后隐居海滨时,每日的静修心得。通过对存在、自由、激情、爱情、快乐、生死等反复思考,充分体现一位大学者的内心细腻情怀和理性哲思。

作为无神论者,可不可以有精神生活?

书中,李银河就“作为无神论者,可不可以有精神生活?”进行解答。李银河认为,很多人说只有有信仰的人才可以有精神生活,无论是信上帝还是信佛。许多科学家(甚至天文学家和天体物理学家)到晚年都会皈依宗教,他们明知神并不存在,只是需要精神生活而已。可惜我是个冥顽不灵的无神论者,难道我就不可以有精神生活?我在此记录我的静修心得,因此将此书定名为一个无神论者的静修。在我凝思时,生和死的界限模糊起来。人死之后,和这天空海洋融为一体。我的血和肉跟骨头分离开来,化为细胞,消散在泥土中、空气中和这无边无际的海洋中。那个我,从宇宙的角度看没有一点重要性,然而对于我来说,它却无比重要,无比珍贵。这本书是我与自己内心的对话,是我内心矛盾、挣扎的记录。我想,正因为这一点,或许能够引起他人的共鸣。

保持内心的冲动,做自己喜爱的事情。

资深编辑陈丽杰女士在读完本书后,被文章包括的细腻、超然打动,并认为有至少三种态度值得自己借鉴:一是“人生在世,除创造性的劳作外,最美好的状态是沉浸在爱之中。”要有人爱,要去爱人。“爱的状态,就是内心不宁,就是生活中有所期待的状态,就是活着的感觉。”二是要“见自己”和接纳自己。知道自己要成为一个什么样的人,关键在于“选择”。“一个人的人生是什么样的,一半出于天赋,一半出于选择。如果没有政治家的天赋,就不会成为毛泽东;如果没有诗人的天赋,就不会成为李白。三是保持内心的冲动,不要过平庸的生活,要有喜爱的事情去做。因为“在我们秉持着内心的激情去生活、去做事的时候,只要不时想一下在做的事情是不是自己发自内心的冲动、能否为自己带来快乐和满足的感觉就可以了。如果答案是否定的,就不去做。”

她并非那个咄咄逼人的“斗士”和“女权主义分子”

本书策划人王水认为,李银河并非是公众眼里那个咄咄逼人的“斗士”“女权主义分子”和“性少数群体旗手。过去十年,我编辑过李银河教授和王小波先生几乎所有的作品,涉及多家出版社的各种版本。她是那么平易近人,那么恬淡、质朴,内心又异常丰富、细腻、智慧。作者写作此书时,已是退休后隐居乡间或海滨时所作,文中既有梭罗式的自由沉思,又有福柯式的激情,还有海子那种“面朝大海、春暖花开”的洒脱。而最值得一提的,是这本书得以比较真实地保持了它的本来篇幅、风格、内容,对于一位有争议的知识分子来说,这是很幸运的。希望读者们能通过她,感受最真实的李银河老师。

本书从无神论信仰入笔,风格清新、大气从容,不仅有梭罗的超然、罗素的自由、海子的自然,还有叔本华的虚空和福柯的激情。当然,李银河的文字最少不了的是灵魂深处对王小波的思念,和自己当前生活的知足感恩。

李银河,当代中国最具影响力知识分子、著名社会学家,“先 锋女权主义代表”,自由主义代表学者。美国匹兹堡大学社会学博士。中国第一个文科博士后,1999年被《亚洲周刊》评为中国50位最具影响的人物之一。2008年被评为“改革开放30年影响中国30人”(与邓小平等一起入选)。2012年从中国社科院退休后,隐居乡间、海滨,她的名字和她的立场,仍然频繁成为舆论的焦点和媒体的热门。