原标题:经史子集丛 我之根与魂

广州大典丛书。(资料图片)记者莫伟浓 摄

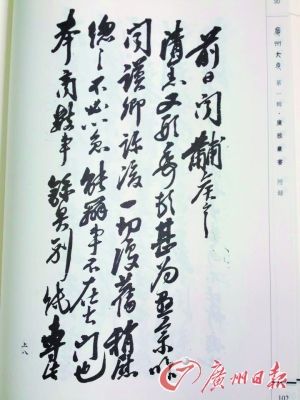

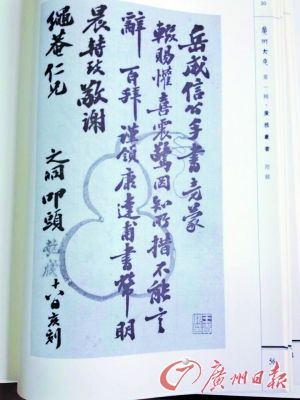

《广州大典》中收录的张之洞手稿首次对社会公布,弥足珍贵。

《广州大典》中收录的张之洞手稿首次对社会公布,弥足珍贵。

史学家、收藏家王贵忱

广东省文化厅副厅长杨树

中山大学副校长陈春声

收录古代2000余名作者3500余种文献

一座城市的历史、文化、精神,往往浓缩在其所在地域的文献典籍中。新时代需要新修典,广州迈出了先行的一步。

昨天,《广州大典》十年编纂总结会议召开,标志着历经十载淬炼、收录2000余名作者3500余种文献,涉猎领域上至天文地理,下至诗词歌赋,仅核对扫描件便能堆30层大厦高的广府文献巨典——《广州大典》终告面世。它旨在系统搜集整理和抢救保护广州文献典籍、传播广州历史文化。在这百年大计的背后,记录着众多编纂者“学术及天下之公器”的学人执著。

意义地位

追寻广州的“根”和“魂”

盛世修典。《广州大典》是一部大型的历史文献丛书,旨在系统搜集整理和抢救保护广州文献典籍,传播广州历史文化。在去年10月的全国古籍保护工作会议上,广州市市长陈建华表示,一座城市的历史、文化、精神,往往浓缩在其所在地域的文献典籍中。散落在世界各地的广州文献典籍,是广州寻找历史渊源、厘清发展脉络,更好地走向未来的“根”和“魂”。

广州是一座有2200多年历史的国家历史文化名城、中外文化交融交汇之地,文化资源底蕴丰厚,文献典籍众多。但很多古籍由于年代久远,遭受水火摧残,老化破损严重,再生性保护古籍刻不容缓。据介绍,《广州大典》是迄今为止最为全面的广州历史文化史料著作的集成,实现了全球范围内广泛收集,收录广州古代2000余位作者文献3500余种。据悉,广州市目前制定了赠送计划,将《广州大典》作为珍贵礼品向国内国际知名图书馆、国际友好城市、国际友好合作城市、各大学及科研机构图书馆、博物馆等200多家单位赠送,并向海内外发行。

著名史学家、收藏家王贵忱介绍,广东的地方文献存量位居全国前列,仅次于江浙;广东人对文献的整理也一直重视,从古地方志的刻本数量来说也居全国前列。“典籍的作用对社会影响有一个潜移默化的过程。大典现在看不出它的好处,但是50年后就知道了,开多少花、结多少果,无法估量。”在王老眼中,《广州大典》将起到推动历史、发展文化的作用。原文化部副部长、国家图书馆名誉馆长周和平给予《广州大典》高度评价:“由地方政府出巨资、地方文化部门主持编纂的大型文献丛书在全国尚属首创。《广州大典》树立了良好的榜样,值得倡导。”