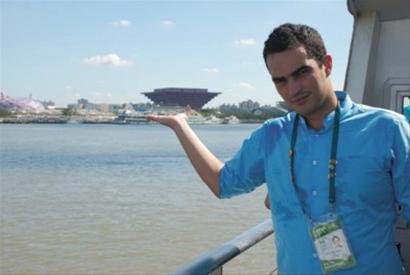

中国馆(网上中国馆)远眺

晚报 庄键 记者 俞陶然 报道

正如一个国家是由鲜活的个体组成,透过中国国家馆绚丽的红装,你也能看到一个个鲜活的个体。正是那些为中国馆付出心血的人,以及与中国馆有过交集的人,才造就了那抹让人无法忘却的红。

昨天,本报记者采访了中国馆设计师、中国馆建设者、动态版《清明上河图》设计者、中国馆儿童画作者、志愿者、外国“世博迷”等,记录下他们与中国馆的故事。

■何镜堂:中国馆已成“中国名片”

中国馆总设计师、中国工程院院士何镜堂谈起自己的作品时,丝毫不掩饰喜爱之情。 “我每次去中国馆,都有一种精神上的震撼,它体现了一种民族的凝聚力,让人觉得我们泱泱大国站起来了。 ”

因为设计中国馆的缘故,何镜堂每次在世博园游览,都会被游客认出,每当此时,何镜堂都很高兴,对他而言,这代表着普通百姓对于中国馆设计的认同。

“现在,中国馆不只是世博会的标志,甚至已经成为了中国文化的符号和中国的名片。 ”何镜堂自豪地表示,“我们中国馆的设计团队交出了一份让人满意的答卷。 ”

这份答卷背后,是三年的艰辛。何镜堂说,从参与中国馆设计方案的竞标,到中国馆最终建成的三年中,他一直承受着很大的压力。 “参加招标时,我们考虑到中国馆不是一般的建筑,它承担着历史责任,我们竞标时既高兴,又感觉任务很重。 ”

当中国馆披上红装,屹立于浦江之滨时,赞誉之声终于冲散了何镜堂的担忧,中国红成为了中国馆最大的亮点。

■秦方兵:15个月艰辛造就最美展馆

45岁的秦方兵来自江苏启东,20岁就到上海打工,现在是上海建工集团装饰公司泥工班的班长。四年前,秦方兵就加入了世博园的建设大军,可算是资格最老的世博建设者。

2009年2月到2010年4月,整整15个月,秦方兵和他的班组都是在中国馆度过的。秦方兵回忆说,在他2009年进馆施工时,中国馆刚刚形成轮廓,灰漆漆的,在混凝土钢架结构上方,还立着两个塔吊。在馆内施工的15个月,秦方兵见证了中国馆每天的新变化,新摸样,一直到世博开幕前中国馆的完美亮相。而他也是造就中国馆变化的一份子。

秦方兵回忆起那段日子,感慨地说那15个月非常辛苦,施工难度很大。他和工友们每天早晨6点进馆,下午5点下班,如果当天的任务没有完成,还要加班加点直到晚上9、10点,以确保工期在节点前完工。虽然时间紧,压力大,但是秦方兵说当时还是挺有信心的,只要按时完成每个节点,竣工时间也就抢到了。

秦方兵说,“对我个人来说,只想去看看中国馆,这个馆我们是有感情的。 ”

■于正:观众很震撼,我们很欣慰

这幅长128米,高6.5米,较原作尺寸放大近30倍的动画版 《清明上河图》已成为中国馆的“镇馆之宝”。画中上千个人物、车马、船只,个个会动,画面上还会发出各种声响,有小贩的吆喝声,有船夫的号子声,还有人兴奋地叫着“我中状元啦”。千年古都的市井风情还原眼前,日景夜景在4分钟内如梦转换。

中国馆清明上河图主创设计师于正表示,游客在参观中国馆时,看完之前的展区都显得很平静。但是一看到我们的清明上河图,所有人都会发出“哇”的一声惊叹。 “观众很震撼,这是我们最为欣慰的。 ”

于正和他所率领的70人的专项创作团队,从去年9月起,耗时半年多,终于完成了《清明上河图》的全部制作。尽管创作得到参观者的认可,于正依然有些遗憾,创作《清明上河图》时还有很多创意,能有更好的发挥,但是因为世博会的特殊要求,更多扩大化的效果并没有做成。

■赵熠扬:我的画就在中国馆里

5月31日,儿童节的前一天,对于7岁的赵熠扬来说是个特殊的日子。之前几天,赵熠扬晚上就睡不着觉,直嚷嚷“明天就要去中国馆了。 ”他的妈妈看着不太懂事的儿子有些好笑,因为离“明天”还有好几天。

赵熠扬期盼的那天,他将受邀参观中国馆。在中国馆内的“童心畅想”展区,展示了赵熠扬的作品和其他97幅儿童画,这些画作描绘了孩子眼中的 “新生活”。它们是从参选的5000多幅作品中脱颖而出的。

赵熠扬并不算丰富的生活经历,也给他提供了灵感。赵熠扬课余参加的英语培训班里,有很多来自外地、甚至国外的同龄人。他觉得外地小朋友的方言很好玩,比如来自东北的小朋友总喜欢用“俺”字开头,赵熠扬就常回家讲给妈妈听。这让赵熠扬一家想到用“上海人”为题作画。因为上海吸引了越来越多的外来人口,他们逐渐融入上海的生活之中,这也正是“新生活”的一种。

寄出画作后,原本只是想试一试的赵熠扬一家,却没想到作品竟然入围了,还将在中国馆展出,而赵熠扬也有机会参观中国馆。知道这个消息,赵熠扬很是兴奋。在大街上,他逢人便说,“我要去中国馆了,我的画在里面! ”

■墨西哥“世博迷”:中国馆将成新地标

说起中国馆,墨西哥馆(网上墨西哥馆)的工作人员常钦功(Guillermo)很有发言权,因为算上本届世博会,他已连续参观过六届世博会,参观过六座中国馆。 “毫无疑问,如今的这座永久性中国馆是最棒的,它也是世博园里最棒的展馆之一。 ”常钦功说。

常钦功在大学里学习了汉语,并迷上了中国文化。大学毕业后,他选择来到中国工作。作为一个 “世博迷”,他为了能参观上海世博会,把工作地点定在了上海。如今,他的愿望已经实现,而且他在工作之余建立了网站www.worldexpostar.com,邀请网友留下他们的观博感言。

“我觉得,中国馆将成为上海最著名的新地标。”常钦功说。这是因为,在他看来,东方明珠、环球金融中心、金茂大厦这些地标,在国外都有相类似的建筑,“中国馆,我从来没见过这样的建筑,它很有中国味儿,将传统和现代很好地结合在一起,具有一种纪念碑式的震撼力。”常钦功分析得头头是道。与这位墨西哥小伙一样,他的许多朋友也都很喜欢中国馆的建筑外观。在他们看来,鸟巢是北京奥运会上最有特色的建筑,而上海世博会留给世界最有魅力的建筑就是中国馆。“我们相信,中国馆和鸟巢将成为当代中国的象征”常钦功说道。

今天,是中国国家馆日,也是常钦功“第二故乡”的国庆日。这位墨西哥小伙吐露了他的心声:“我最想说的有两句话,中国加油!谢谢你,中国! ”之所以要道谢,是因为常钦功觉得,中国举办世博会给了他很多机会。

■朱成飞:“小白菜”有种世博情结

朱成飞,上海金融学院的大四学生,1989年出生。朱成飞的家原来在浦西半淞园路三山会馆附近,是一处老式里弄。世博园区规划时,2007年朱成飞一家成为首批动迁户,搬往浦江世博家园的新居。

三年后的今天,朱成飞老家所在的地块已成为世博会城市最佳实践区,而朱成飞则成为了一名世博园区的“小白菜”,在中国馆为游客提供服务。

朱成飞说,可能是因为之前世博动迁的关系,他有一种世博情结。觉得世博会能在中国举办,很自豪,也希望能为世博出一份力。作为一名在校学生,成为小白菜可能是最好的选择。从9月20日开始,朱成飞开始了新一次的白菜经历。和他的210名同学一起,朱成飞成为东方之冠下的小白菜,服务14天。

中国馆的游览路线是从9米平台出发,乘坐电梯到达49米平台,再下楼按层参观,直到14米平台参观结束。和其他场馆一样,参观的终点也设有敲章处,一张长桌上放着10个敲章器,供游客使用。而朱成飞的服务岗位就在这里,他的工作是维护敲章秩序。

问起朱成飞最喜欢在园区的哪个岗位服务,他没怎么想就回答说,“现在这个。干一行,爱一行,既然选择了,就要完成好14天的工作。只要做了志愿者,在哪里不都一样吗? ”朱成飞说,10月1日馆日当天,他能做的就是做好“小白菜”的本职工作,在自己的岗位上做出一份贡献。