服饰方面。不同的民族,有不同的装束。楚人的衣着具有地域色彩,历史上曾冠之以“楚服”和“楚制”的专称。与中原民族相比,楚族性格活泼,无拘无束,富于创新精神,敢于别具一格、表现个性,这种民族性格和精神也推动了楚族在服式上不断地推陈出新。

从服饰史的角度看,目前东周时期楚国的服饰资料发现最多,不仅有大量的绘画、造型资料,还有一批难得的实物,为我们从一个侧面了解楚文化提供了丰富的资料。

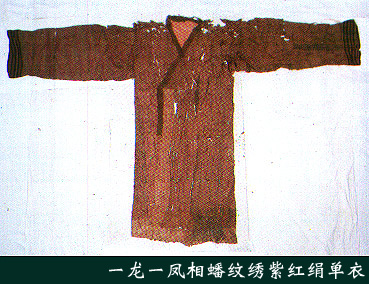

我国传统的服饰有两种基本的形制,即上衣下裳制和衣裳连属制。在楚国,这两种服式是交互使用的。古制上为衣,下为裳。楚国的衣有单衣(图3,一龙一凤相蟠纹绣紫红绢单衣),有夹衣。有面无里的衣称为单衣楚人称为褋,屈原《九歌湘夫人》:“遗余褋兮醴浦”。夹衣是面和里夹合而成的。马山一号楚墓出土有夹衣的实物。 按照季节分,夹衣可分为春衣和秋衣,马山一号墓中,秋衣写作[纟秋]衣,并有实物出土。按照《说文》的解释,裳,“下裙也。”马山一 楚墓中出土了两件单裙的实物;另外在信阳楚墓的漆瑟漆画上和曾侯乙墓钟架铜人身上都可见身着下裙的人物形象。

裙的实用功用是遮羞,而不能防寒。裙内穿夸。古代文献中所说的夸是“胫衣”即穿在两腿上的筒套,今所见楚墓出土的夸的实物实际上与裤差别不大,两裆不相连,在背腰处开衩,类似于现在小该穿的开档裤。正因夸有开衩,虽可防腿部严寒,但不能蔽羞,因此,在夸上要加穿裙。夸是裤的雏形,在马山一号楚墓发现了一件长裤,这是目前我国发现的时代最早的一件裤子实物(图5,棉裤)。

衣裳连属制的服装的典型代表是“深衣”,它对我国古代服装的影响最大,古代的衫、袍都采用这种衣裳边属制,一直到现今的连衣裙也是衣裳连属制。深衣是先秦时中原的服式,也是楚人的主要着装,长沙楚墓出土的木俑和漆卮上彩绘人像以深衣为主。

袍服也是衣裳连属的服装,是长可及脚面并有絮有丝棉的冬季服饰。楚庄王的主要服装就是“绛衣博袍”。袍与深衣的区别是,深衣曲裾,袍为直裾。直裾长袍是楚人在深衣的基础上创新的一种新的民族服装。马山一号楚墓共出土了7件袍,这七件袍又可分为三个形制。第一种形制,正身和双袖斜裁下裳正裁(图6,素色棉袍);第二种形制为正裁,两袖平直(图7,凤鸟花卉纹绣浅黄绢面袍);第三种形制也为正裁,但两袖特长(图8,小菱形纹棉袍)。

楚人的冠式有獬冠、高冠等。獬冠形状前高后低,,为模仿獬角形状做成,由于楚文王十分喜好戴獬冠,引得楚人竟相效仿。高冠因高耸于头,故而又被楚人称为切云冠。楚人大诗人屈原就以戴这种高冠而为荣。楚人除戴冠外,还戴帻,帻是用于束发的专用头饰,马山一号墓中出土有一件帻的实物(图9,红棕绢面帻)。

服饰是衣裳的有机组成部分。楚人使用的服饰主要有佩剑、佩玉(图10,玉佩组饰)、花卉及带钩。佩剑是男性的主要服饰,剑是古代防身与进攻的主要武器。楚国男性喜佩剑与楚人尚武的风俗是分不开的。剑也可能是纯粹的装饰品,如《说苑》记楚襄城君始封之日“带玉剑”。在特殊的场合,佩剑还具有宗教的意义,如女巫降神时佩剑的主要目的在于“避邪”。

以花草作为佩饰是楚人佩饰的一个鲜明的地区性特点。《离骚》云:“扈江离与辟企兮,纫秋兰以为佩。”男女佩饰香草,除起装饰作用外,还可以香气避邪、男女相悦。除此之外,楚女还以佩饰花草研未制成的香囊为俗尚,如马王堆汉墓出土的丝织危中有饰花香囊,绣绩香囊和绣罗锦底香囊,当系楚俗遗风。

发式除了产生美观效果外,还是民族识别的最重要的标志。见于考古资料楚人发式主要有四种:发式第一种发式是把长发于颈后结束,自然下垂。江陵马山一号墓的2号木俑头上的长发梳向脑后,用带束成一支,下端自然松开下垂,头发并未加以编结。信阳长台关一号楚墓的二件木俑的长发在后脑束拢,自然下垂。第二种发式是长发在脑后梳拢,并编结成长辫自然下垂腰间。这种发式见于荆门包山二号楚墓出土的木俑。第三种发式是脑后挽譬。长沙陈家大山楚墓出土的人物龙凤帛画上的女子便是这种发式。长发在脑后部挽成的譬用丝带扎紧,使之向后突出,未端略向上翘。第四种发式是垂譬。这种发式是把头发梳向脑后,编成为一束,在发束的下半段较膨大。

此外,楚人崇尚的一些主要的民俗风习是崇巫重祀,尊龙崇凤,尚武、尚左、好细腰等,在此不一一细述。

(来源:荆楚文化网)

编辑:蒲蒲 |