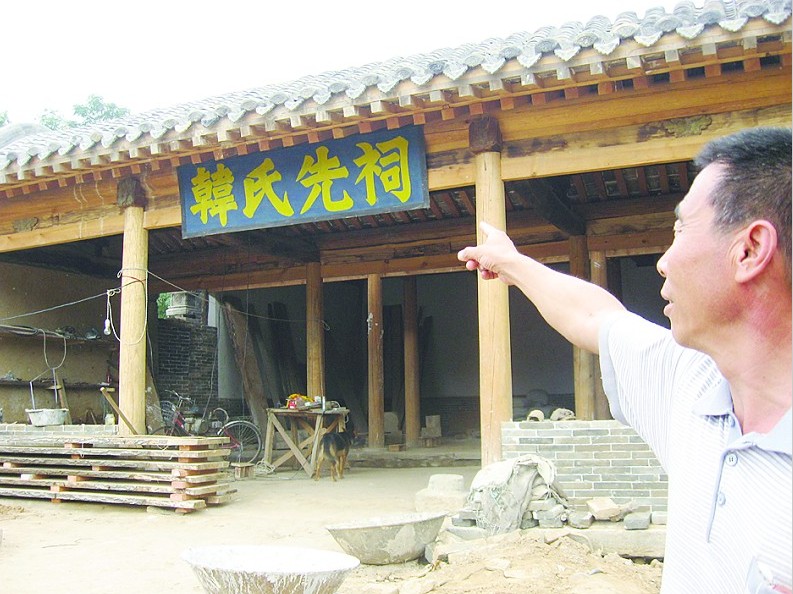

“一朝八进士,中国第一村”——— 灵寿县中倾井村的韩氏家族,因为宋代“一朝八进士四国公”的辉煌而留下一段佳话,今年年初,韩氏一族在明代修葺的祠堂被定为县保单位,不过,没有经费修葺的祠堂却日渐没落。日前,为修缮古文物“韩氏先祠”,200多户韩氏后裔自发筹款开始修葺。

■现场 村民们“挽救”没落的祠堂

“如果没有这些自己出资的村民,这个祠堂可能就没了。”石市文物局局长刘正军说。

韩氏先祠修复发起人韩文录说,韩氏先祠在没修缮前可以用断壁残垣、杂草丛生来形容,经过几百年的风吹雨淋,当年权倾朝野的韩氏家族祠堂早已破败不堪,祠堂前后两排墙体除前排两扇保存基本完好外,其余大多坍塌。“其实,我一开始是想先完善族谱,逐步再发动大家修祠堂,没想到大家都那么支持。”韩文录说,2008年1月,村里的第一次动员大会到今年年后开修,村里276户村民已经自发筹集了近10万元,而且现在参与修葺的村民也都是自发而来的。

昨日,记者在现场看到,几近没落的韩家祠堂已经有了“新生”:祠堂开始落架修缮,崭新的木梁已经架起,祠堂前面堆满了砖瓦,前面场地的地基已打好,青石砌了有一尺来高。

■史料 韩氏先祠的“一朝四国公”

据《宋史》记载:灵寿韩氏,系北宋时名门望族。韩氏家族兴自韩亿,韩亿的儿子韩综、韩绛、韩缜、韩维以及他的孙子宗彦、宗师、宗武都是当时的进士,韩亿、韩绛、韩缜、韩维更是官至宰相或副宰相,因此韩氏家族在当时有“兄弟同胞八人三学士,祖孙共列一朝四国公”的美誉。

即使远在成都的“杜甫草堂”里,也提及了韩氏家谱,其中,更明确指出灵寿中倾井村是“中国第一村”。“这就说明韩氏家族当时的地位和影响有多大,从这个韩氏祠堂独特而精致的建筑风格也可以看出这个家族当时的地位。”石家庄市文物局副局长张献中说。

不过,这个显赫家族的祠堂却在文革时期做过学校、牛圈、棉花房,1963年还被用作磨坊。“从那以后,这个祠堂就一直荒废。”韩文录颇感惋惜着,今年年初,他和村民们为了抢救这座祠堂,将其申请为“县保”,但是,仍然没有足够资金修葺,村民们不得不自发筹资修葺。

■进展:为修宗祠四处“化缘”

韩文录说,为了修复“韩氏先祠”,中倾井村韩氏家族专门组织了“河北省灵寿县中倾井村韩氏文化研究会”,负责“韩氏先祠”修复的策划和筹款。

第一次动员大会,就募集了3万多元,而为了修复祠堂,韩氏后裔下到十五六岁孩子上到八十四岁老太太都积极捐款。

“现在筹集大概有10多万了,不过都是韩氏家族的。”韩文录说,现在他们还借贷了10多万元,而按照文物专家的规划,这次修葺大概需要46万元。“我们已经通过各种途经联系韩氏家族的人了,希望更多人参与进来。”

此外,韩文录和村民们还四处“化缘”,“实在没办法了,就找到了文物局,也是希望能够通过更多的帮助来挽救祠堂。”

■观点:似勾连搭式建筑望成省保

“历史价值之外,这个韩氏宗祠最大的建筑价值就在于类似勾连搭式的结构。”张献中说,这个建于明朝1567年的韩氏宗祠现存建筑自南而北分前后两排,两排前后檐柱中至中相距1.68米,上部飞椽相互搭接,前排飞椽比后排飞椽低26cm,前后排高低错落,它既不是勾连搭式建筑,之间也无院落相隔,布局形式非常独特,在省内的古建筑中都没有。

记者在现场看到,前后排飞椽之间有一道很狭窄的缝隙,缝隙正下面是一条水沟,供雨水外流。最后让人称道的是,水沟的一端有一个方方正正的坑,雨水从此处流向下水道,让人称奇。“修葺完成后,这个祠堂和距离它不远处的韩氏家族墓群,我们将一起申报省保单位。”张献中说,为了帮助村民修缮,市文物局计划下半年为其提供资助,而这个修缮工程预期一年完工,到时祠堂内将挂上韩春和宰相韩亿等人的画像,让更多人知道那段历史。(记者 杨佳薇实习生 朱贻寿 文/图)