宗祠外景

宗祠

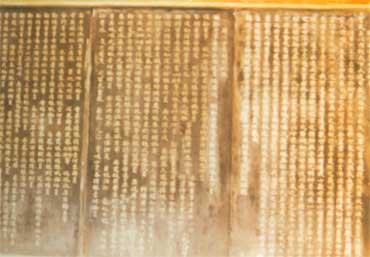

重修前的宗祠

洪氏大宗位于于泉州东门草埔尾(现温陵路与湖心街交界处)。原占地约1000平方米,建筑面积约550平方米。祠前三面环墙,设一大边门,门额匾书“洪氏庙门”。进门为花岗岩铺砌石埕,面积约165平方米。宗祠朝东南向,沿中轴三进; 一进祠门, 二进正祠,三进住户,并配两翼护厝。虽历经拆除重建,但主体建筑仍保持完整,具有典型的闽南传统祠堂特色。泉州文物管理委员会于1984年立碑作简明介绍。

祠门硬山式筑于石台基上,中门楣上嵌“洪氏大宗”匾,门边石柱刻有清咸丰己未年(1859年)举人洪翟离“驷马高车地,忠臣理学家”的对联。祠前“派别衍敦煌宗支百世,地灵钟衮绣庙貌千秋”的对联,相传是翰林院编修龚显曾的笔迹。

正祠悬山式木构架筑于石台基上,祠门木构,中间大门作儿何棂窗,隔扇对称,两扇雕梅化,另两扇分别雕有鹿凤、龟鹤配翠竹。竹叶精心设计并雕刻联句:“洪皓我祖,节著冷山;忠贞贯日,感动天颜”:“缵承绞绫,荐仟赤泉;甘棠遗爱,聚族瓜绵”。此联句往往没有被参观者发现。

正祠4—5排柱心位设七层神龛,神龛雕工精美,闽南许多庙宇都纷纷前来仿造。

神龛筑在石台上,石台正面篆刻“福禄寿”三字。正祠面积1 6 9半方米,建筑气势高昂而肃穆。

神龛前上方是“忠贯日月”匾,承脊大柱对联是:“节著冷山十五年衔命抱符忠贞志远踰苏武,派分晋水廿余疏劾奸弭患铁石心迈迹琼崖。”

以上都是为纪念洪氏先祖洪皓而书。

据史料记载,洪皓字光弼,谥忠宣。江西乐平人,1115年登进士,状元及第,但一生仕途坎坷。南宋建炎三年(1129年),以徽猷阁待制,假礼郜尚书出使金国,羁留十五年,流放冷山(今黑龙江省东北),艰苦备尝,威武不屈,最后遇赦归宋。宋高宗赵构赞曰: ‘‘卿忠贯日月,志不忘君,虽苏武不能过。’’后与秦桧不和,被放于英山、袁州,最后在南雄州(今广东海口)病卒,时年68岁。

洪皓三个儿,1 142—1145年间先后中进士,至极品。长子洪适官至“端明殿学士,同中书门下平章事”;次子洪遵官至“资政殿学士:同知枢密院事”;季子洪迈任“龙图阁学士。礼部员外郎”。

洪皓一门,名扬天下,有“鄱阳英气钟三秀”之誉。可与历史上的“三曹”、“三苏”、“三魏’’相比美。洪氏后裔以“三瑞传芳”激励自己。

“三洪”中,洪迈成就最高,中年后撰写的《容斋随笔》达到“极鬼神事物之变”的境界。其书毛主席生前爱不释手。

洪迈字景卢,号容斋。因其父和秦侩不睦受累,曾出为添差福州教授。绍兴三十二年假翰林学士,起居舍人,使金议和,被囚三日而水浆不进。使还,竟以“奉使辱命”被劾罢官。隆兴元年(1 163年)起知泉州。

洪迈次子洪植(十九郎)后又宰泉武荣(今南安市,后来挈族居于泉。历经8 O0多年,洪氏后裔遍布海内外,遂成泉州望族。

为了敬宗睦族,清同治间,泉郡洪氏族人开始在府城择址建祠,以纪念先贤。

1860年举人洪曜离出任总办董事,发动泉郡及台湾宗人集资筹建。宗祠于1862年动工:,1868年告竣,洪曜离派其兄能畴带谱牒赴台,请赐进士出身翰林院庶吉士、台湾兵备道兼理学政按察使衔的洪毓琛(山东直隶人)撰写祠序,洪欣然命笔并捐银三百圆。祠序连同洪氏宗人捐款芳名均勒于石,嵌在祠之右墙。

洪氏大宗祠迄今已130多年了,是泉州城中保存最完整的祠宇。到泉州的海内外游客,多到此参观。目前海内外洪氏正准备复修,以展昔日的辉煌。

龚书群供稿 龚万山摄影

摘自:<泉州名祠>