凤池李氏家庙

李氏是国内最大的姓氏。据文献记载,帝尧时司法官皋陶之后.世为“大理”,掌管刑法,其族遂以官名为理氏。殷商末年有理征,其子利贞改李氏,是为李氏一世祖。有名的道教祖师老子(李聃)就是李利贞的十世孙。后来李渊、李世民建立大唐,为了壮大势力,赏赐开国功臣徐世勛、邴元紘、安抱玉、杜伏威等 16家皆改李姓,由是李氏人口大增,支派繁多。

晋江李氏亦有不少支派,主要有:

凤竹李(青阳竹树下),其人闽太高祖李宏弼,光州固始人,唐僖宗时仕至大参军,随王潮人闽,生三子,分居南安、安溪、泉城台魁里,其子“九承事公”于宋代迁晋江,为凤竹一世祖。

内头李(青阳市区),传其祖自光州固始从王潮人闽,元末避乱居青阳长翠山前厚福堡。有三家:一始祖名公辅号然斋;一始祖名汝楫,号肥遁;一称后厝李,始祖汝泰,世习染为生。

龙潭李(池店镇浯潭村),始祖蟾公,初住德化英山,其子于宋绍兴间迁晋邑,开基浯潭。

雁山李(池店镇新店村),谱记其一世祖义济公因避元末战乱,“隐处于晋邑雁山,酿酤于店,画仙于壁”,开基仙店(新店)。

圳山李(金井镇石圳村),其始祖乐泉公原籍安徽砀山,元至正十七年(1357)经福州迁石圳卜居,后又携眷回原籍,其子望山,字义举,留居石圳。并传衍南江、深沪等支派。

安海庄头李氏,其始祖九承事,于南宋绍兴年间肇基安海。

龙岱(陈埭镇洋埭村)、凤池(池店镇池店村)、山仔(罗山镇山仔村)李氏,其始祖著公,唐末随王潮自河南光州固始人闽,任职诠部史官。其裔孙号“大哥公”于宋代自莆田黄石徙居晋江龙岱,生三子,长居龙岱,次赘凤池,三徙山仔,各自开派。

晋江李姓以凤池李为最大支派,现居池店镇池店村李氏达 5600人,据称海内外传裔“不下二十万之数”。

据凤池六世李贯在谱序中记载,“元末,太高祖讳德广,字景贤,由龙岱出赘凤池郑氏,定居凤池,遂为李氏之祖”。李德广生五子:子寿、子山、贵、用、玉,以三子贵一支最为蕃盛,除传承池店村五房份外,还分支广东潮州、德化浔中、同安洪塘、安溪城关、泉州庄府巷、玉犀巷、涂门街、洛阳桥头、清源柳洋、晋江小浯塘、潘径、烟浦、内厝、洋宅、港边等地。其余4支则分别衍泉州浮桥、南安仑苍、莆田、平潭等地,悉以“凤池”为灯号。

“凤池”即池店村,该地一望平川,良田千顷,得六里陂灌溉,水旱保收。又有泉州通安海号称“十三省大路”从村旁经过,有九十九溪可以通航。元末邱、郑、陈、欧阳诸姓在此聚居,郑、邱皆为通商世家。李氏继郑氏之后立足商界,以当地盛产的蔗糖运销江浙,并购运棉花南来,供应晋江纺织市场,发展成为闽南巨商,而该村亦以商业兴盛而称为池店。

凤池李氏三世李英(1386—1457),又名俊育,号自然,行五,俗称李五。继父兄从事商业,时称闽南首富,尤以好善乐施闻名。相传他在明正统年间贩糖到浙江鄞县,值地方发生疫病,患者需服食大量糖水,方可治愈。贫者无力购买,只能坐以待毙。李五命人将食糖倒入水井,任人汲取服用。里人为谢施救之德,名其井为“恩公井”。正统十二年,宁波遭遇天灾,饥馑死者甚多,李五散财发赈,救助灾民,宁波人为建生祠奉祀。晋江六里陂水利年久失修,李五为筑堤堰、修斗门,“自是旱潦无虑”、“而国课民命均有赖焉”。晋江惠安交界处有宋代建造的洛阳桥,长 360丈,跨海而建,天下闻名。到了明代,海沙淤积,桥基下沉,每遇大潮,海水总漫过桥面,行人不便。李五捐献出数万银两,重葺洛阳桥,增高桥身三尺。其慈善事迹,在《闽书》、清代《泉州府志》皆加记载。李五在明代营建三座并排的五开间三进大厝,遗迹尚存。俗谓:“有李五富,无李五大厝”。可想象当时的规模。

凤池李氏家族在经商致富同时不忘文化教育,三世时即于其村郊桂岩庵建桂岩书院,延师以教子侄。其六世李贯(1478— 1523)字志道,号紫崖,于弘治十五年(1502)中进士,选翰林庶吉士,历任礼科给事中,兵科都给事中。为官勇于任事,“有蹇直声”。正德五年(1510)明廷命李贯为正使往封占城国王,赐予 “麟袍金带”一品袍服。成为凤池李氏莫大的荣耀。

李嵒,正德丁卯(1507)贡元,授职司训。

李士绚,嘉靖庚子(1507)举人,授广西苍梧博白县正堂。建 “养正书院”,集邑士讲课,授以《易》学,屡获按抚旌奖,后卒于官。

李士章,嘉靖乙卯(1555)贡元,授职司训。

李大澜,嘉靖辛酉(1561)举人,乙丑(1565)进士。任江浦县令,志称其雅志节俭,廉而有威,历升常州同知,太仓知州。

李士振,隆庆丁卯(1555)贡元,授职歙县教谕,升歙县县令。

李忱,隆庆庚午(1570)举人,辛未(1571)进士,授安福知县。

李士弼,万历癸酉(1573)贡元。《晋江县志》列于“儒林”,称其“善治经……学者师之”。

李思荩,一名廷榆,万历丙午(1606)举人。 李俶,三考出身,授广东惠州巡检。

李腾蛟,武职出身,授广东存行都司,守备将军。 李世耀,明崇祯庚午(1630)举人,清顺治己丑(1649)进士,授佥事。

李如华,清顺治丁酉(1657)举人,授连江知县。

李为观,清康熙丙午年(1666)举人,庚戌(1670)进士。授武陵令。《晋江县志》称其:“爱民如子……以军需支吾不济降调,士民争馈薪米。至家,倡筑六里陂,利益桑梓。长于诗文,尤工书法。得其片纸,珍如拱璧”。

李邦臣,康熙壬子(1672)举人,授侯官教谕。

李友白,康熙辛卯(1711)举人。

李承佑,雍正甲辰(1724)举人,授闽侯知县。

李协仁,雍正丙午(1726)举人,平和教谕。

李经,协仁子。乾隆辛酉(1741)举人,永福教谕,升崇义知县。

李宝剑,如华曾孙。乾隆甲午(1774)举人。

李东琳,光绪壬午(1882)举人。

李开声,光绪丁亥(1887)武举。

李景欣,宣统己酉科(1909)拔元。

因凤池李氏有众多仕进者,故世称“华族”。

明成化年间,李氏三世李肆、李五始建宗祠以奉祖先。至六世李贯高中科举,于嘉靖戊戌(1538)年重葺一新。嘉靖季年,倭寇作乱晋江,李氏家庙“厄于兵燹”,被倭寇焚毁。战乱平息后,族人只能修葺偏间安放神主。至崇祯戊辰(1628)由李世耀之父廷桂倡首,合族“仍旧址而更拓之……庙为楹三,一为寝室,一为享堂,一为仪门,阔三十余尺,深五之,外庭旷敞,可容千人,以待子孙之集。前面狮山,后背天马,拥麟石,紫帽拱其左,清源、双阳揖其右,皇皇乎不迁之宗也”。清康雍年间,祠堂由李为观会同族人修葺。继后又有几次修葺。

凤池李氏自六世起编有字行:“士大廷世”。十世起续编:“公侯附马伯,尔孙昭孝悌,法祖尚丕前,忠诚弘国盛,仁礼蔚思贤,兴复我邦家,济美斯万年。”自第二句起,与洋埭李氏字行趋于一致。而自凤池分出外乡的各支派有不少是白设字行的。

同沾其荣,谨此为记。

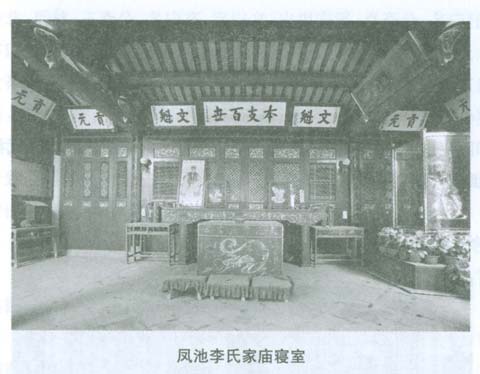

就原址重建的李氏家庙保留着原来的规制:坐东向西,三开间三进,前铺二级石埕。前落即“仪们”,石砌门墙,三川脊顶,上饰剪粘花鸟,脊角鸱尾高居。双塌寿门路,正中大门门楣青石匾刻“凤池李氏家庙”,为当代著名音乐家李焕之题写。两侧对开小门,各书“人孝”、“出悌”门联。门柱镌草书联对:“先麟石后凤池,地灵人杰英贤辈出;左清源右紫帽,门拱山川秀色常新。”写出祠堂形势。下厅宏敞,枋间挂一方红漆金字,中镌“圣旨”字样匾额,题词“乐善好施”。入门为天井,中铺甬道,天井两侧筑红砖拼花围墙。二落正厅,即“享堂”,深五间,抬梁式木构架,厅柱皆髹黑漆,青石础,红底金字联对,有“十二世科甲蝉榜登第;七百年宗支兰芳延绵。”“战阵捐躯在乎忠与在乎孝;谏垣留草光于国亦光于家。”“增万安桥,葺六里陂,祖德许多流衍;赐一品服,理两广饷,孙支并见腾芳。”等联语,以叙宗功祖德,家族荣誉。两边厅壁上嵌有明代《自然公修洛阳桥记》、《凤池李氏重建家庙记》石刻及新刻《重建凤池李氏家庙记》和宗亲捐资芳录。梁枋间则挂满“玉堂青琐”、“觉世名贤”、“进士”、“名宦”、“忠臣”匾额。转过寿屏即是第三进“寝室”,寝室安一列花枳槅扇,内安神主,龛前置长案桌、供桌,上挂匾“本支百世”,并挂着凤池李氏三世祖李五遗像,龛联“赈济散财家多隐德,清廉赐宴世有令仪。” 为著名画家李硕卿手书。寝殿前建四柱卷棚顶拜亭一座,两头有小天井,可以采光。

如《重建凤池李氏家庙记》碑记所言,凤池李氏一族蕃盛,族裔侨居海外者繁多,足迹遍及菲律宾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、瑞典、澳大利亚、美国、香港、澳门、台湾。而以迁台的历史最早。因总谱已失,散见于各房谱中的有清雍正年间“十一世捷公移居台湾”、乾隆年间“十二世国清公移居于台”、道光年间“十四世祖伯畴移居台湾淡水艋甲新街”等多起记录;而自池店分支金门、祥芝港前、水头等沿海村落派系渡台者更多。如水头凤池(五房传裔)迁台湾鹿港的已传承数千人,而且早年还带着五房当境神康元帅的香火到鹿港建庙奉祀。

近年来,已有多起台湾族胞前来寻根访亲。如1989年台北李孝廉先生遣其子李悌亨、李悌忠来“凤池”寻根,此后,全家多次前来祭祖、参加家庙落成及池店中学校庆典礼,并慷慨捐资建祠堂,支持家乡的教育事业。1997年有台湾高雄李哲男先生到晋江寻根,通过晋江谱牒研究会寻到池店祖祠,出资整理印刷本支族谱一份带回台湾。至于一些上世纪四十年代末随国民党往台湾的李氏族人,如原厦门水上督察局局长李晓章等,一待两岸关系缓和之时,便迫不及待地回到家乡,与阻隔多年的亲友见面。他们心心念念的是:“这里是自己的本根!”