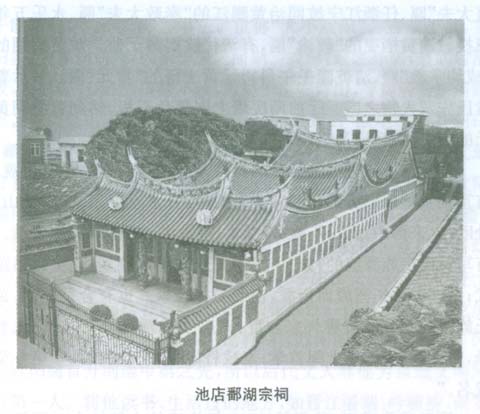

鄱湖宗祠

晋江各族氏的祠堂每见在大门匾额上开宗明义标明所属的姓氏,唯独池店镇潘湖村的“鄱湖宗祠”例外,因为这是一座合祀欧阳氏、黄氏的祠堂。

鄱湖宗祠位于潘湖村南面,濒临九十九溪。据传这里最早是八闽科甲第一人唐代欧阳詹的府第,宋天圣二年(1024)建为欧阳氏宗祠。元末明初,欧阳氏外徙者多,潘湖村田宅产业遂由人赘欧阳家的黄氏所承继。黄氏一族繁衍,于明万历四十二年 (1614)集资重修欧阳氏故祠,以前殿祀奉黄氏列祖,后殿祀奉欧阳外祖,易名“鄱湖宗祠”。又经清乾隆九年(1744)、同治四年 (1865)、光绪元年(1875)几回重修,扩建宗祠为三开间四进格局。1953年,因宗祠年久失修,后落坍塌,由旅菲潘湖、庵上宗亲捐资,以土木结构复建后落。1957年,曾修葺后落门面。 1996年,族人捐资120万元,重建祠堂一至三进。

鄱湖宗祠占地2008平方米,建筑面积762平方米。石构门墙,砖石山墙,红色琉璃瓦顶。前落屋顶起三川脊,脊墙装饰剪瓷八仙图案,中落、后落屋脊各装饰剪瓷龙凤图案。凹形门路,中开大门,两边侧门对开,大门额上青石匾书“鄱湖宗祠”四个金字,门联:“江夏传芳扬祖德,金墩衍派振家声。”大门前安一对青石盘龙柱。梁枋朱漆彩绘,檐前吊筒、花篮皆雕花鎏金。水车堵石悉雕镂花鸟人物。大门两旁装青石八角透镂螭虎窗,侧堵安镂刻“捉放曹”、“三战吕布”戏曲故事的青石圆窗。白石裙堵浮雕狮子、麒麟。装饰颇为讲究。

二进号称中厅,实为一座深三间、宽三间的大亭,梁架中步宽阔,侧间略窄,粉壁间书“忠、孝、廉、节”四个擘窠大字。中厅轩朗明亮,空气流通,前后都是宽阔的石铺天井,天井里栽种着姹紫嫣红的盆花。

三进称顶厅,进深四间,梁柱、槅扇皆油漆成黑红底色,雕画描金,一派庄重富丽气象。神龛前挂着黑底金字匾额,书“金墩衍派”,两旁挂着众多匾额:有明代任云南新兴知州黄阳和的“奉直大夫”匾、任浙江宁波同治黄鹏江的“奉政大夫”匾、永乐五年恩授教谕黄栖叟的“教谕”匾,有清代钦赐国子监学政黄绍用的 “成均掌教”匾,清乾隆壬午科贡元黄士贤的“贡元”匾。展示着黄氏先辈人物之盛。厅前两庑墙上嵌黑色石板,铭刻着潘湖黄氏的历史、宗祠记及昭穆字行。

祠堂一至三进镌刻联对的石柱多至36对,楹联多有可观。有写祠堂地理形势的,如“三山常对峙;九水永朝宗。”“发墩山,处欧山,来狮山,无山不秀;带湖水,抱浯水,注湮水,有水皆清。” 有写黄氏宗族源流的,如“由莆阳卜迁潘湖以肇基,允矣诗书踵武;自湖中分拓湮霞而衍派,快哉易礼传家。”也有合赞欧阳、黄氏族贤的,如“品望雅怀宗叔度:声名文物踵行周。”“感恩垂教泽,雅化开先,己兆十闽首学;奉政杼勋猷,宏功启后,宁第一举成名。”

第四进称后厅,犹保持1957年修建的小学校舍三开间门面,中厅门上嵌石匾,书“欧阳詹故居”。厅内有神龛、供桌,神龛上高挂“进士”匾额,龛内供奉欧阳氏一世至六世神主,旁挂一联:“事业经邦,闽海贤才开气运;文章华国,温陵甲第破天荒。” 乃宋代大儒朱熹为纪念欧阳詹的“不二祠”所撰。中厅壁间,绘有欧阳詹像,挂着其生平介绍及有关题词和匾额。

现存的晋江塘边《欧阳氏族谱》表明,欧阳氏在晋江潘湖住居的历史十分悠久,而且是一个文风兴盛的世族。

欧阳氏出自夏禹之后,禹传二十余世至越王勾践,勾践之第三子號,封于乌程欧山之阳,遂以为姓,汉初有欧阳生,又名和伯,师事伏生受《尚书》,世世相传,皆官博士。唐初欧阳询,字信本,任率更令、宏文馆学士。博经史,学王右军字体,工书翰。其子欧阳通,字元泰,亦善书法。世称“大小欧阳”。通季子昌,字伯盛,为泉州通判,因家于泉之潘湖。或日:通之孙韶,遭武后乱政,嗣值安史叛逆,俱隐不仕,力耕于南安诗山,寻徙居晋江潘湖里。见此地山明水秀,遂筑庐而居,名其地日“欧宅”,名其湖日 “鄱湖”,传衍数代,子孙“环湖四十余家,弦诵相闻,宾兴(古代地方官设筵招待应举之士之谓)不乏,第几三十人。”据族谱:欧阳韶传咸,咸传素,素传徵,徵传衍,任博罗县丞,衍子三人,长善,安固县丞;次(上巩下言),潮州司仓;三子即欧阳詹,字行周。欧阳詹自幼聪明好学,文才出众。唐贞元八年(792)往长安应试,考中进士第二名。时与同榜者如韩愈、李观、崔群皆一代名士,时称“龙虎榜”。欧阳詹后任国子监四门助教,有《欧阳四门文集》传世。因为欧阳詹首开闽地甲第之先,所以后代文人尊他为泉地文明风气第一人。将他读书、生活过的地方,如晋江潘湖、吟啸桥,南安诗山,莆田广化寺,以及泉州清源山欧阳石室都视为名胜。在泉州建“不二祠”以为纪念。欧阳詹的后代也多有文名,其子欧阳柜,字隆之,开成三年进士;孙欧阳澥,长庆元年进士。潘湖欧阳氏一族历代仕宦的还有:南唐名将欧阳复,宋太平兴国二年进士欧阳璟,太平兴国八年进士欧阳玑,仁宗政和五年进士欧阳宣,仁宗政和二年贡士欧阳琰,治平二年进士欧阳震,大观三年进士欧阳识;元征辟知县欧阳至。

元末明初,泉地战乱多年,百姓深受兵燹之苦,潘湖欧阳氏更遭“乌蜂之变”,以至难以安居立足。谱记:“元末明兴,洪武二年己酉遭乌蜂之变,始由潘湖分散。”“及元季,非惟兵燹,抑又遭疠疫。闻之先世云,乱后遇‘乌虎’者,状如大蜂,螯人癀肿辄死,伯叔侄辈狼狈奔散,六百余年之故宅遂成丘墟。” 据族谱,明初由潘湖徙居各地开基的有:

欧阳锦园,分居同安乌屿,为该派始祖。

欧阳应期,分居南安东田,为该派始祖。

欧阳迁江,分居晋邑蚶江,为蚶江派始祖。

欧阳汝禄,分居漳州征头江东,为该派始祖。

欧阳万一,分居同安鼎美,为鼎美始祖。

欧阳开泉,能诗,征辟知县,分住泉郡北门外欧厝,为九万派始祖。

欧阳三泉,分住泉郡西关外白水营乡,为白水营始祖。

欧阳芦笱,绿猗公之子,分居晋邑十一都塘滨(塘边)乡,为该派始祖。现英林镇塘边村欧阳氏人口达3000余人,为泉州地区最大的欧阳氏村落。

明、清时期,欧阳氏虽分居各地,仍能继承先世书香,出现许多人才。如:

九万派明代有欧阳一顺,征辟知县;欧阳德信任知县;清代有欧阳景山,翰林院待诏;欧阳汉任把总。

东田派在明代有欧阳深,号东田,嘉靖年间组织乡兵抗倭死节,奉旨特祀忠义祠、世袭指挥使。其子欧阳模,号八山,嘉靖三十八年(1559)联捷进士,任广西按察副使,祀乡贤祠。模之子欧阳承当崇祯三年(1630)举人。

白水营派于清代有欧阳勇任千总;欧阳登道光九年(1829) 任泉州左营中军守备;欧阳才道光二十年(1840)任左营中军守备,欧阳玉;同治十年(1871)任前营把总。

蚶江派明万历间有欧阳光辅任参军;清康熙廿五年(1686) 有欧阳国任浙江定海总兵左都督。欧阳国原名张国,号定庵,现有子孙一派居台湾,近年曾往晋江寻找祖地。

泉州欧阳捷,清乾隆十九年(1754)任台湾水师游击,欧阳瑞任台湾北路淡水营把总。

迁台湾嘉义的欧阳达,雍正三年(1725)贡士;欧阳踻乾隆二十三年(1758)贡士;欧阳谷,乾隆三年(1738)中武举人。

欧阳氏各支派居住分散,各自建祠堂、修族谱,然而使用的是相同的字行,即东田派欧阳模于嘉靖年问编制的20个字:“德甫懋尔室,卿仕公侯伯,世兆锺彦良,可为宗中翼。”民国三十八年,欧阳氏各派于泉州不二祠聚会,再撰20字以续:“继祖宣仁孝,沐天福寿益,富贵荣华夏,万方仰惠泽。”

欧阳氏自洪武二年分居后,序为五房,每年二、八月值祭不二祠祖先,清雍正年间重修莆田开化寺欧阳詹墓之后,还由晋江塘边派、蚶江派(内分金门、并分安海)、南安东田派、东山内卿派、同安乌屿派、鼎尾派、安溪尚卿派(南安东田分人)、上林派、漳州长泰亨元派、莆田上欧派历年轮值往祭欧阳詹墓,并定有祭仪数条:大比(举行科举考试)之年定七月七日,时月不改。当祭者先十日分选各派定帮祭钱六百文。祭前一日先至莆办祭品,每派定三人到祭。祭品为:羊(一只)、豕(用肩一)、雄鸡(一只)、鲜鱼(一)、大虾(五)、五牲具备、席三(席以千二百文定,子孙多到则多办)、大团饼(一十五(左角右力))、小丁饼(加倍)、饭米(亦称是粿二十(左角右力))、金帛(各二)、果盘(一)、大灯(全副)、清酒(百壶)、祭文 (一)、祭爵(一)、香花(具备)、鼓吹(一部)。此外还规定,如遇盛暑,要搭一座凉篷以便举行仪礼;如有县中学官拜祭,要备胙一份(豕三肋、羊一劬、大团饼一肋)颁给,并犒劳其从人;按例还要送广化寺僧人茶仪八十文,守坟的坟丁一百六十文、胙肉一份及果品。这一仪式一直保持到抗战之前才停止举行。

洪武初年,正当潘湖欧阳氏因“乌蜂之变”四散时,入迁潘湖的黄氏乘时兴起,承接其田庐产业,成为当地大姓。

潘湖黄氏始祖黄权,族人称“千三公”,迁自莆田金墩,按黄氏谱系算是黄帝传裔第一百一十七世,属莆田黄巷迁碧溪派。谱谓:“千三公,近公次子,公行居二,字权观,号本经,生元成宗大德丙午十年(1306)正月初九日,卒元顺帝至正丁未廿七年 (1367)十二月十二日,享寿六十二。妣洪氏,生卒失考。续妣欧阳氏,讳口娘,生元武宗己酉二年(1309)四月廿三日,卒元顺帝乙巳廿五年(1365)十二月十二日。公自兴化莆田派衍,与同胞兄弟千一公为征役故,迁居晋江县南门外三十五都潘湖乡,支由金墩分派。”其谱还记载“千三公”之兄松观,字本茂,按排行称 “千一公”,迁居晋江安海街,为安海金墩派始祖,也是当地较大的族姓。 潘湖黄氏始祖黄权生二子,长仕龙、次太新,子孙繁衍日盛,不仅潘湖成为黄氏大村(现人口4000余众),支派还传衍陈埭庵上、青阳霞浯、池店茂趣、旧铺、石头街美山、欧厝、后坑、永宁梅林、港边,南安董埔、洪濑,以至远至厦门、南京、广州、浙江青田、台湾等地。

潘湖自古有“武乡文里”之称,黄氏历代多有才俊。如五世费睢衷任广东崖州府感恩县教谕(学博);六世黄鹏江为浙江宁波府同知;黄阳和为云南新兴州知州;黄继宗为千总;十三世黄寅亮任福州府、漳州府教授;黄孙谋任水师中军营千总;黄德祥任福州府儒学正堂;十五世黄克柔乾隆壬申科举人;黄馨斋贡元;十七世黄昭禄封资政大夫;十九世黄涵轩奉直大夫。

清乾隆、嘉庆、道光年间,因人口增多,耕地不足,潘湖黄氏及其分支各派族人多有往台湾谋生、居住台湾的。据族谱不完全统计,清代潘湖各房迁台的有50余人:

十四世黄惠英、黄天浔。

十五世黄买明、黄才官、黄谅、黄会、黄高来、黄百、黄意。

十六世黄巧春、黄光渊、黄光长、黄绳花、黄姜生、黄卢英、黄雕生、黄岱、黄罩、黄注。

十七世黄妈业、黄节、黄纯、黄赐、黄允楷、黄有、黄闽郎、黄文临、黄昭禄、黄昭裕、黄克百、黄空、黄铳。

十八世黄驾、黄琼、黄胡、黄命、黄嘉烈、黄励生、黄金铉、黄金鼎、黄穆痛、黄中斋、黄梅生、黄还郎、黄甲。

十九世黄丛生、黄先奔、黄飞、黄善长、黄奄扁、黄有。

二十世黄光听、黄光劳、黄朝萤、黄鸿禧、黄朝美。

十六世黄光渊、光长兄弟渡台后,与随后而来的宗亲在台北艋甲 (今台北万华龙山寺后)开发一个渡头,称“潘湖渡头”。继而有十七世黄昭禄在艋甲一带经商致富,捐资屡封奉政大夫、正二品资政大夫。黄昭禄一向乐善好施,族亲如欲往台,一切船资费用概由其支付,因而黄氏族人聚居日众。咸丰年间,洋人欲在艋甲建筑洋行,觊觎黄昭禄建于艋甲馆口的屋厦,惹动居民公愤,闹出纠纷。经官调处,屋厦终得保全。黄昭禄遂将大厦正屋及土地捐出作为黄氏家庙,以奉祀黄氏始祖及历代世祖。称“种德堂”。在台湾艋甲的黄氏,仍沿用“金墩衍派”灯号,使用的昭穆也与祖地相同,自二世祖起为“希颜孟伯于,汝际国尔甫,宗孙世克绳,昭穆进朝廷,孝友光先业,文章式典型,卿相扬祖武,叔仲衍基生,念若贤嗣远,尚斯允敬承。”