纪念台湾光复,是两岸中国人共同的历史记忆和民族荣光

1896年,爱国诗人丘逢甲写下一首《春愁》,“四百万人同一哭,去年今日割台湾”。在诗中“去年今日”的1895年4月17日,清朝政府与日本签署屈辱的《马关条约》,将台湾及其附属岛屿、澎湖列岛割让给日本。台湾人民闻听噩耗,“奔走相告,聚哭于市中,夜以继日,哭声达于四野”,表示“台湾已为朝廷弃地,百姓无依,惟有死守。”在50年的殖民统治中,日本实行残酷的高压统治,并大肆掠夺台湾的各种资源,激起台湾民众的奋勇反抗。

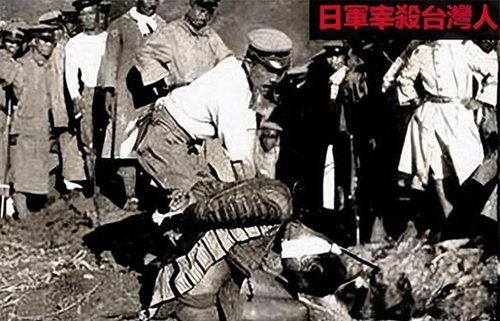

中国人民抗日斗争历时14年,但台湾人民的抗日之路却从1895年就已开始,长达50年。宝岛沦陷的半个世纪中,台湾人民誓不当亡国奴,抗日斗争前赴后继,风起云涌。如率“黑旗军”抗日保台的刘永福,大规模武装抗日的苗栗事件、噍吧哖事件、雾社起义,英勇作战直至牺牲的“抗日三猛”简大狮、柯铁虎、林少猫等等,台湾同胞的抗日壮举不胜枚举,可歌可泣。为了反击日本殖民者的“去汉化”、奴化恶行,台湾民众发起反“皇民化”运动,进行长期的坚决斗争。“愿人人战死而失台,决不愿拱手而让台”,有超过65万名台湾同胞在与日本殖民者斗争中牺牲。

台湾人民的抗日斗争,与祖国大陆抗日战争守望相助、唇齿相依。李友邦提出“保卫祖国,收复台湾”口号,组建台湾义勇队和少年团,号召台湾同胞参加中国人民抗日战争的救亡运动。记载着这些珍贵史实的“台湾义勇队档案”已正式入选国家级档案名录,其义举将世代传扬,万古流芳。有关资料显示,1937至1945年赴大陆参加抗日的台胞超过5万人,两岸同胞共御外侮、共赴国难,两岸同胞的命运与中华民族的命运紧密相连。

1945年10月25日,中国战区台湾省受降仪式在台北举行,日本驻台总督安藤利吉在台北公会堂内向中国台湾省行政长官陈仪呈交降书、缴械投降,台湾、澎湖列岛重归中国主权管辖,再也不是日本殖民地。“台北40余万市民……老幼俱易新装,家家遍悬彩灯,相逢道贺,如迎新岁,鞭炮锣鼓之声,响彻云霄,狮龙遍舞于全市,途为之塞。”“家家户户,无比欢欣,祭祖谢神,向先民冥中告知台湾已回归祖国。”10月25日这一天,也在1946年被确定为“光复节”,成为台湾民众举家欢庆的欢乐节日。

承历史之鉴,启未来之航。今年适逢台湾光复80周年,两岸均以各种形式举办庆祝活动,全国人大常委会更通过决定,将10月25日设立为台湾光复纪念日。这一天,是两岸同胞共同的历史记忆,两岸民众同享民族荣光。虽然岛内赖清德之流用“终战”称呼“抗战”,妄称“没有台湾光复节”,但无法抹杀历史刻下的深刻印记,更无法拦阻历史向前的滔滔大势。已经有越来越多台湾民众表示,要做堂堂正正的中国人,堂堂正正地纪念台湾光复。正如台湾《中国时报》社论所说,要光明正大、充满尊严地好好纪念台湾光复80周年,为后代子孙树立典范,让他们知道,我们不是恋殖的奴才,而是挺直脊梁、堂堂正正的人。(文/文方)