《追光》,用一段历史谱写两岸同胞共御外侮的恢宏画卷

中国台湾网10月20日讯(记者 尹赛楠)今年,是中国人民抗日战争胜利80周年,也是台湾光复80周年。

1945年,中国人民历经14年艰苦卓绝的斗争,终于取得抗日战争的伟大胜利;同年10月25日,中国政府在台湾省台北市庄严举行中国战区台湾省对日本受降典礼,这一天,也被正式定为“台湾光复节”,台湾摆脱了日本长达50年的殖民统治,重新回到祖国怀抱。

1895年,清政府被迫签订《马关条约》,台湾沦陷于日本铁蹄之下。如果说全面抗战是8年,东北抗战是14年,那么台湾的抗战就是整整50年。在中华民族来之不易的胜利中,台湾民众是抗战的重要生力军。而我们不应忘记——在台湾长达半个世纪的抗日历史中,曾有无数同胞跨越海峡,奔赴祖国大陆抗日战场,以血肉之躯书写了中华民族共御外侮的壮丽篇章。

彼时,在日本殖民者的残酷统治下,台湾沦为日本侵略战争的“补给包”,数以万计台湾青年和志士将抗击侵略者的希望之光转向了祖国大陆。其中,既有苦殖民当局已久、移居大陆多年的普通民众如柯水治一家;也有怀揣救国救民理想、不惜舍生取义的革命者,如台湾义勇队队长李友邦、东区服务队队员钟浩东;还有像晚清抗日保台志士、爱国诗人、教育家丘逢甲之子丘念台这样身负家族使命的有识之士。“欲救台湾,先救祖国”,他们怀抱坚定信念渡海而来,投入全民族抗战的行列。

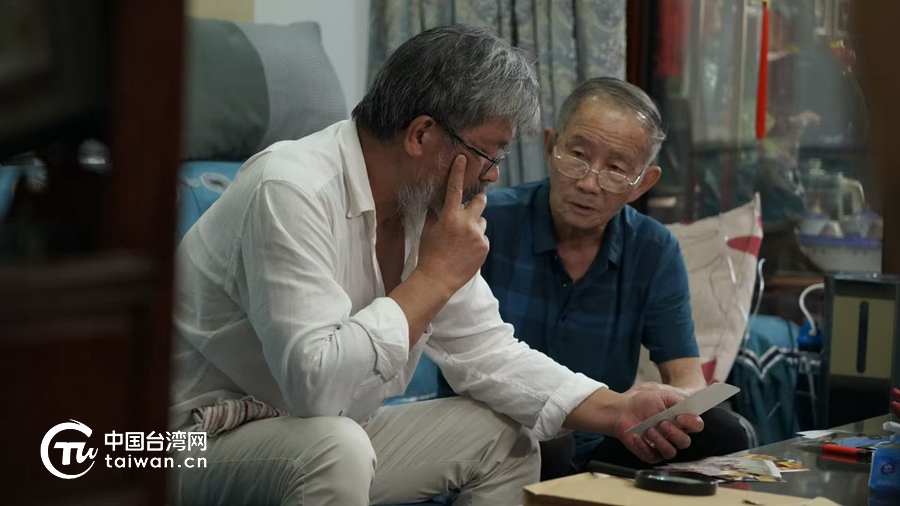

他们都是时代洪流中的普通人,有儿女情长,也在被误解与生死考验面前有过困惑和彷徨。当世界都在追问“你是谁”,跨海而来的“追光者”用热血写下答案:我们是中国人。80年后,这些湮没在历史褶皱中的普通台湾人的故事,在由福建省广播影视集团卫视中心创作的历史纪录片《追光》中被打捞出来,通过台湾作家蓝博洲、台湾纪录片人丁雯静的视角和亲历者、后人的讲述,在两岸共同抗日和台湾光复前后的叙事时空中徐徐展开。

“抗日战争,台湾同胞从未缺席”,这是两岸团结一心、共御外侮的峥嵘岁月,也是无可置疑的历史真相。生于台湾省苗栗县,毕业于台湾辅仁大学法文系的蓝博洲曾不止一次痛批“台独”意识形态出于政治目的,刻意扭曲、湮灭台湾抗日、反殖历史,“我们必须认识真正的台湾历史,才能正确理解当前社会的困境所来。”

《追光》通过珍贵历史影像、抢救性寻访和亲历者口述,生动再现台湾光复和两岸同胞并肩抗日的恢宏画卷。对此,全国台湾研究会会长、著名学者汪毅夫表示,从《台湾·1945》《两岸家书》到《追光》,形成了人、事、情、理面面俱到,学术、艺术一炉共冶,历史价值、现实意义完美结合。

《追光》所追溯的,不仅是血与火的历史,更是两岸同胞血脉相连的精神灯塔。80年后的今天,当“台独”势力妄图割裂这份共同记忆时,那些跨越海峡的追光者故事,依然在提醒我们:唯有铭记“两岸同属一个中国”的历史事实,才能让和平统一的光芒照亮未来的道路。