金门八二三炮战五十周年到来,台湾军方和金门县政府合办系列纪念活动,并在“小三通”水头港区布置巨幅看板,提醒“战争无情、和平无价”。图:“中央社”

金门,旧名浯洲。因与厦门共扼福建东南海口,有“固若金汤,雄镇海门”之称,故得名“金门”。 1958年8月23日,震惊中外的“金门炮战”爆发,小小金门一夕成名,成为两岸关系演变的重要坐标。

年光似鸟,世事如棋。金门这个名字,已经不与“固若金汤”这充满火药味的词汇连在一起很久了,取而代之的,是“小三通”、金门高梁和贡糖……“8.23炮战”50周年之际,让我们踏上这块曾经风云激荡的土地,感受历史与现实的交汇与脉动。(综合本网、新华网、中新网、环球时报等)

国民党“两蒋”统治时代,金门被声称为坚强的“反共堡垒”,图为金门太武山“毋忘在莒”的勒石。

在有记载的1600多年金门历史中,战乱的阴影挥之不去。1949年国民党军队退守台湾后,更是将邻近大陆的金门、马祖等外岛视为“反攻大陆”的“军事跳板”。 台湾军方在此构筑了大量碉堡、坑道等工事。早年出任台湾“陆军总司令”的将领,大多必须具备“金门防卫部”司令的资历。

金门台军的哨所

战争在这里是残酷而现实的,为了预防大陆舰艇抢滩登陆,金门海岸遍布“轨条材”。所谓“轨条材”,通常用火车铁轨裁切而成,用水泥固定,涨潮时隐没在海底,末端削尖,倾斜约50度角,可卡住进攻船只,破坏攻方舰只船底。田间地头遍布“反空降桩”,以预防大陆伞兵与直升机快速攻击部队。水泥制成的反空降桩高约3-5公尺,上有尖锐铁刺,平均每10公尺就立一根,据说有近10万根之多。碉堡保守估计约有二、三千座,地雷数十万颗。

时至今日,金门大小道路尽头随处可见的迷彩反空降堡,海滩上反登陆的“轨条材”,农田里直刺天空的“反空降桩”,遍布全岛的废碉堡和坑道,仍在无声地诉说着那段惨烈的历史,也构成了金门独特的战地旅游资源。

这个小岛只有4万人口。岛上随处可见弃用的碉堡,不少地方还竖立着“小心地雷”的警示牌。金门现有列管雷区153处,估计还有7万余颗地雷尚未出土。金门县府建议台军方编列更多预算,投入更多人力积极排雷。台军金门防卫指挥部则强调,排雷系属高危险、高专业性工作,需要相当精准的管理人力,一点也急不得,预期在2013年才能将金门地雷完全排除。

遍布金门海岸地带、让人步步惊魂的人员杀伤雷。(图:台湾《中国时报》)

金门海岸遍布雷区,总面积达3436848平方米,自2006年台湾“杀伤性地雷管制条例”立法通过之后,台当局计划以7年时间完成排雷工作,台军方依此计划编列46亿元新台币的预算执行相关工作。 台军金门防卫指挥部也在2007年成立排雷大队,采取自力排雷、委托排雷并同进行。

作为金门三宝之一的菜刀,是由炮弹壳制成的。金门菜刀上凝结了的恰是那一段硝烟弥漫的往事,无可逃避,令人无限唏嘘。

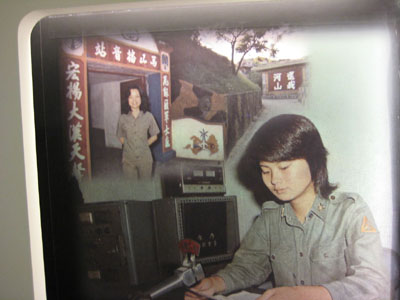

1958年“8.23”炮战后,两岸已经没有大规模的炮火冲突,但“心战”却始终没有中断。“心战”的形式主要有广播(分有线和无线两种)、气球和宣传弹等。

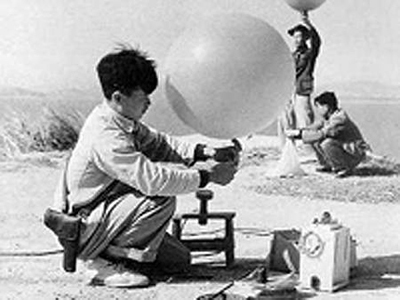

1958年“8.23”炮战后,两岸已经没有大规模的炮火冲突,但“心战”却始终没有中断。“心战”的形式主要有广播(分有线和无线两种)、气球和宣传弹等。

福建民兵用气球向金门飘送宣传品

1958年“8.23”炮战后,两岸已经没有大规模的炮火冲突,但“心战”却始终没有中断。“心战”的形式主要有广播(分有线和无线两种)、气球和宣传弹等。

1958年“8.23”炮战后,两岸已经没有大规模的炮火冲突,但“心战”却始终没有中断。“心战”的形式主要有广播(分有线和无线两种)、气球和宣传弹等。

1953年3月5日,解放军在厦门角屿设立对金门广播组,这是大陆第一个对金门广播点。半年后,国民党金门守军在马山设立广播站进行“反攻心战”,“嘴仗”一打就是30多年。当双方的喇叭同时开播时,岛上军民听到的只是一片高分贝的杂音。”

当年的“防空利器”被废置路旁

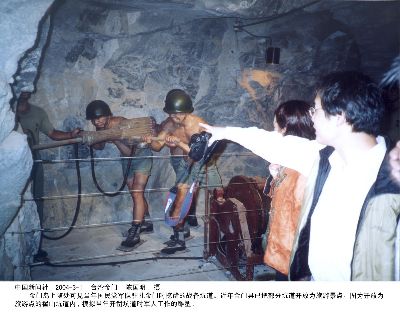

金门翟山坑道

耗时五年、由人工开凿而成的翟山坑道,原做登陆小艇回转及补给人员、物资之用,可容纳42艘小艇停舶。废弃后正式开放民众观光。

金门翟山坑道标语:军人姿态

炎炎夏日,进入坑道,顿感凉意袭人。导游指着坑道内的士兵宿舍告诉我们:由于坑道里潮湿多水,当年在此服役的士兵,多患关节炎。

金门掩体内连接坑道

遍布全岛的废碉堡和坑道,仍在无声地诉说着那段惨烈的历史,也构成了金门独特的战地旅游资源。小金门最引以为傲的地下坑道,巧妙的建筑设计,就连微弱的回音都可以听得清清楚楚。笔直的坑道长达300米,可有效联络铁汉碉堡以及勇士碉堡,如果再加上支线,地底下的坑道将近900米。这个宛如蜘蛛网般的迷宫,就是过去那些台军士兵的战斗和生活地盘。

金门岛上随处可见当年国民党军队驻扎金门时挖凿的战备坑道。近年金门县已把部分坑道开放为旅游景点。图为开放为旅游点的翟山坑道内,模拟当年开凿坑道时军人工作的雕塑。 中新社发 陈国明 摄

由于地下坑道四通八达又非常坚固,据说当年萨达姆也到过小金门,看过这些坑道后大为赞叹,回伊拉克后也积极兴建地下坑道,而这也间接的让美国人吃足苦头。

金门琼林坑道

金门退伍老兵陈先生表示,坑道内的寝室几乎都是暗无天日,但坑道里一定有战备存粮,但食物往往不是最重要的,因为如果没有水喝,几乎无法在坑道中存活。幸好当初建造坑道时,有设计一个手压式的水井,除了方便取水外,最重要的是可以防止敌人下毒。

掩体内的弹药库

由于地下坑道的战斗生活,看不到不打、瞄不到不打、打不到不打,这“三不打”的原则,随着金门军事功能的衰退,也逐渐成为金门军人最深层的记忆。