核心提示:军委和毛泽东连电彭、任通报情况,并指出:因为亲日派已奉行大规模内战,在敌主力向西安进逼时,我军应奉行大的战略,迂回并击破亲日派之头脑。故“决将西峰镇集中计划废止,改至延安、甘泉集中,以便取直径迂回至敌主力后之郑州等地,并发展至直迫南京”。

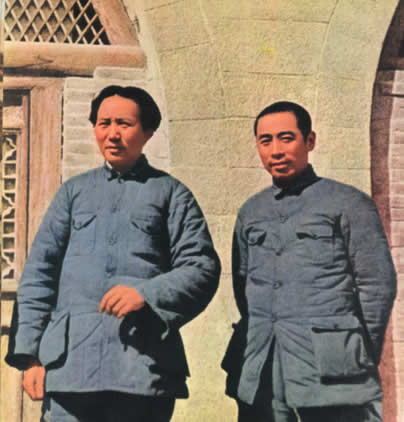

西安事变前后的毛泽东与周恩来 资料图

本文摘自《中国社会科学院哲学社会科学网》,作者:宋毅军,原题:《西安事变前后的彭德怀和任弼时》,作者单位:中共中央文献研究室

对于中国共产党在和平解决西安事变中的作用,以往的研究多侧重于政治方面,而对其军事方面的活动及其作用论及不多。本文拟对彭德怀和任弼时在西安事变前后的主要军事活动加以考察,以求探讨中共在军事方面对和平解决西安事变所起的重要作用。

一

1936年11月26日,中央革命军事委员会正式任命彭德怀、任弼时分别为中国工农红军前敌总指挥部(简称“前总”)的总指挥和政委,统一指挥除西路军外的红一、二、四方面军各部及其他兵团。12月12日,震惊中外的西安事变爆发。这期间,彭德怀、任弼时主要做了如下几项工作:

(一)冷静思考,分析复杂局势。

彭德怀、任弼时得知爱国将领张学良、杨虎城发动西安事变的消息后,经过反复研究,于13日、14日致电中央军委,指出,“西安剧变后对全国抗日统一战线有大的推动作用”。我们“目前战略方针应迅速停止内战,发动抗日战争,找机会争取宁夏、巩固兰州,一部东出绥远,与(傅作义)联合抗日”。电报估计到,“何应钦可能组织蒋嫡系发动对张战争,我应把握主动”。彭、任身临前线,指挥三军,深知众多官兵有杀蒋复仇情绪,但他们在电报中并未向中央提出“杀蒋”、“审蒋”等要求,表明他们对蒋介石的处置采取了冷静态度。

西安事变爆发的第二天,中共中央就在陕北保安(今志丹)县召开政治局会议。毛泽东认为,这次事变是有革命意义的,是抗日反卖国贼的,是应该拥护的。针对张学良文电中抗日援绥(指1936年10月傅作义率部在绥远奋起抗日,全国人民群起声援笔者)的词句不明显,他着重强调,应该把抗日援绥的旗帜举得更明显,并认为,兰州、汉中等战略的要点应即布置。洛甫(张闻天)在发言中则明确提出:“在军事上采取防御,政治上采取进攻”。党中央的基本立场是强调抗日,一切为了抗日。所以,对于蒋介石的态度,强调要把他同亲日派区别开来。

由上可见,西安事变爆发后,彭德怀、任弼时与党中央,对于事变的性质、处置蒋介石的态度及军事部署等基本问题的看法是一致的。我们知道,要和平解决事变,首要的是认清事变性质。抗日是和平解决事变的目的,不杀蒋介石是和平解决事变的重要前提,一定的军事准备是和平解决事变的必要手段。彭、任在这些重大问题上同党中央不谋而合,是很有助于和平解决西安事变的。

对张学良、杨虎城释放蒋介石后的国内外时局,彭德怀、任弼时同样能够正确地分析。12月26日,张送蒋返回南京,中央军委和毛泽东及时向彭、任通报了情况。26日至28日,彭、任多次致电军委和毛泽东,其中有三封电报较为重要。电报中指出:“西安事变及放蒋后,目前中国局势有走向停止内战,一致抗日(的)较多可能(性)”,“蒋组织大规模的进攻红军之可能性较少”。这一事变,“给了全国抗日救亡运动以有力的推动”,“党的主张已取得某些实力派拥护和接受”。但由于国际形势的影响,如英美的动摇和日本的威胁,蒋回南京以后,“可能产生新的动摇”,“仍然会不放松限制红军的发展,束缚红军于寒苦的边缘区域”。为打破蒋的束缚,根据军委和毛泽东的电示,彭、任在庆阳发布命令:“为督促南京撤兵,为准备万一变化,为便于扩大补充,野战军仍执行南进方针。”(《彭任致军委主席团电报》,1936年12月26日、27日、28日。)而这与党中央关于形势正在好转,但蒋的承诺“尚待证实”,故红军应“占领有利的战略形势”的分析也是一致的。在错综复杂的形势面前,彭、任能够保持头脑冷静,全面分析时局,表现了他们政治上的远见卓识。

(二)直抒己见,完善军事方针。

西安事变发生的当天,中共中央收到了张学良“今已将蒋等扣留”的电报。在着重研究如何从政治方面解决西安事变的同时,还讨论了在军事方面应采取的方针,重新部署红军主力的行动,以配合政治上和平解决事变。军委和毛泽东连电彭、任通报情况,并指出:因为亲日派已奉行大规模内战,在敌主力向西安进逼时,我军应奉行大的战略,迂回并击破亲日派之头脑。故“决将西峰镇集中计划废止,改至延安、甘泉集中,以便取直径迂回至敌主力后之郑州等地,并发展至直迫南京”(《军委主席团给彭任电报》,1936年12月14日。)。

然而,“我们对战争是后发,不是先发”。这是一个集中主力,兵出河南、进逼南京,从军事上配合西安张、杨的战略设想。对此,彭、任立即进行分析研究,及时向军委提出异议:如此巩固西安的战略方针目前不应采取,因为这“必须红军出河南取进攻姿态,这样可能延长内战,失去固原、兰州及陕甘公路,且我主力在时间上来不及,增援西安要须时二十天”。而西北敌军将以胡宗南为指挥中心,对我发动南北进攻,不仅“隔断中苏和(我主力与)西路军联络,兰州亦不巩固”。彭、任认为,为了达到迅速停止内战,发动抗日战争的战略目标,停止内战的具体有效办法是:把握红军主力,乘敌目前混乱局势,“首先打击胡宗南,消灭西北中心反动力量”。至少应压迫胡敌西退,在运动中求歼其一部,恢复原有苏区。这样才能争取毛炳文、曾万钟及中立青海、宁夏四马,巩固后方,停止潼关之敌的进攻。这时,在前线的红军总参谋长刘伯承也提出了相同意见。这些意见归纳起来,即是集中主力,就地打胡,从战略上配合西安张、杨。

显然,军委和“前总”在红军主力行动的战略方针上意见不够一致,歧点在于:1.红军主力是经陕北即刻南下,还是在陕甘边驻守。2.红军主力行动基本目标是进逼敌首脑南京政府,还是巩固西北根据地。而对于西安张、杨,则都主张在战略上予以配合。在猝然而至的事变面前,作为在后方的统帅部军委,和身临前线的高级指挥员彭德怀、任弼时等,出现上述不同意见是正常的,它反映了我军统帅部和前线将领对时局的初步认识和上、下级间正常的良好关系,也表现出彭、任对革命事业的高度责任感。