瑜伽体式作为一种流行的健康运动方式,在华夏神州大地上越来越普及。而随着对瑜伽各种资讯的接触越来越多,中国的瑜伽习练者也就更加乐于刨根问底地去了解何为瑜伽的核心理念与本质精神,换句话说,亦即要问:这个流传千古的瑜伽,究竟蕴含了些什么?

从语源学的角度上来看,梵文的“瑜伽”—YOGA一词,派生自两个字源,一个是Yuj-a,另一个则是Yuj-i。《瑜伽经复注 真理明晰》的作者筏遮塞波底·弥室罗认为,前者表示“集中”之意,而后者则是“结合”的意思。

采取Yuj-a这个字源所代表的“集中”之意,《瑜伽经》的权威注释者之一毗耶娑大师认为,可以直接把瑜伽解释为“三摩地”—一种贯注于冥想对象进而达成高度专一与平衡稳定的精神状态。站在这个角度,毗耶娑提出,瑜伽是一种“分离”,把高度纯净的意识,从各种不良的心理状态之中,抽离、提炼、提纯出来。

而站在另外一个词根—Yuj-i的视角,商羯罗大师则采用了另一种释义法,提出瑜伽是“结合”—个体自我与本体大梵的结合、统一。

熟悉印度哲学者,便会了解毗耶娑是忠实于数论哲学思想的,而商羯罗则属于吠檀多哲学学派,二者有着思想见解上的分歧,因出发点不同,自然对瑜伽的解释也不尽相同了。

莫罕达斯 甘地(Mahatma Gandhi)是现代印度战斗的行动瑜伽师最杰出的例子。

于是问题来了,为什么在瑜伽的故乡印度,人们对它的解释纷繁不一?

而今天,我们所谈及的瑜伽,又到底以什么为标准定义呢?

为了探索与理清这个困惑,就有必要纵览瑜伽历史长河之中的开端、发展、分支与流变;继而,研究者也必将惊讶于瑜伽内涵的纷繁性、丰富性;一言以蔽之,它集合和蕴藏了自古以来印度文化中的所有宗教、哲学、神秘主义等一切关乎终极人文关怀的思想与实践途径。

故而,瑜伽不只是现代社会印象中的“体式、健康、理疗、健美、塑形”而已。

所以,若想要触及瑜伽内核的方方面面,就必须做好思想准备:将要与古代印度的思想史、宗教哲学与人文等复杂课题,一一地去“握手、交谈”。

《瑜伽之书:穿越千年的瑜伽历史、文化、哲学与实践》海南出版社 2016年8月出版

而这本《瑜伽之书》,恰好是全方位地整合了该系列资源的一座宝库。

本书的作者格奥尔格 福伊尔施泰因(Georg Feuers-tein,1947—2012),在世界瑜伽历史与印度宗教哲学研究领域方面无疑是一位权威大师,他特别擅长于印度教、瑜伽、密教、藏传佛教文化等方面的研究。关于瑜伽,他写作出版有《香巴拉瑜伽百科全书》《瑜伽之道》《瑜伽教导》《瑜伽道德》《瑜伽的更深维度》等著名书籍。

他很善于从历史的角度去深究瑜伽,例如他提出了瑜伽的九个年代划分:前吠陀时代(公元前6500—前4500年)、吠陀时代(公元前4500—前2500年)、梵书时代(公元前2500—前1500年)、后吠陀时代/奥义书时代(公元前1500—前1000年)、前古典或史诗时代(公元前1000—前100年)、古典时代(公元前100—公元500年)、密教或往世书时代(公元500—1300年)、宗派时代(公元1300—1700年)、现代(公元1700年至今),并依此为框架进行横向研究。

他也善于从纵向维度阐述瑜伽的各系统与其间的关系,如本书第1章中,就瑜伽的结构系统进行了跨文化的比较和综述;而在第2章,则就瑜伽的形式类别—胜王瑜伽、哈达瑜伽、智慧瑜伽、巴克蒂瑜伽、行动瑜伽、真言瑜伽、拉亚瑜伽、综合瑜伽予以鸟瞰和纵谈。

不只善于瑜伽的纵横剖析,他还具有自己独特的学术观点。例如,他不支持学界关于印度早期历史的雅利安人入侵说。又如他大胆地从历史文化深处探索瑜伽的脉络,而提出苦行主义、萨满主义、后吠陀时代的弃绝运动对瑜伽起源的影响,并就这些论点,他给予了大量有价值的细节支持,例如从守贞(brahmacarya)和制感(indriya-jaya)等苦行主义技术与《瑜伽经》八支法的关系探讨,以及就萨满对火的控制而类比于瑜伽师对“内在之火”的控制等。这些都是饶有趣味的学术构思与独特治学风格。

本书对瑜伽哲学予以总揽性的介绍,则见于第3章。书中归纳了瑜伽在印度传统六派哲学、医学、印度宗教之中的脉络与蕴意,尤其是对数论学派理论的阐述,这是帮助读者了解古典瑜伽思想的基石。因为帕坦加利的《瑜伽经》,就是构建在数论哲学基础之上的实践解脱方法论。

从本书第4章,作者开始带读者走进“前古典”历史时代,来一探“原瑜伽”的发祥。先从古老的萨满文化谈起,进而是印度河-萨拉斯瓦蒂河文明出土的“准瑜伽”证据,例如“蝴蝶坐姿的神人”赤陶印章。我曾有幸在新德里的印度国家博物馆看到过它,以及哈拉帕文明的出土文物—类似瑜伽体式的黏土小人模型,在这里,我同意作者的观点—不能确定这就是瑜伽起源的原始证据,只能说这是“近乎瑜伽”的“准证据”。本书作者继续努力搜寻更为贴近“瑜伽”起源的证据:《梨俱吠陀》的“仪式瑜伽”可能是瑜伽冥想之源,以及“巫术瑜伽”是真言瑜伽之源等。

然而在第5章,瑜伽的起源线索开始真正地明朗起来:《梵书》(约公元前2500—前1500)文献为后来瑜伽的五种气、脉与脉轮学说,以及呼吸与内火技术,提供了古老的理论依据。继此之后的早期《奥义书》,则站在形而上的解脱论上,开始重视冥想起来,并期待以此来认识永远纯净的神我。其中,《歌者奥义书》重视真言唱诵与调息技术,这预示着瑜伽技术的实际萌芽;感官控制、细微的能量身体结构学说(五鞘)则出现在《泰帝利耶奥义书》之中。《伽陀奥义书》的教导代表着瑜伽传统中的一个重要突破—为达到神我之境的习练,被定义为“瑜伽”由此,本书作者断言,由于《伽陀奥义书》的出现,“瑜伽本身成为一个可识别的传统”;《白骡奥义书》则详细记载了嗡声冥想等瑜伽技术与实践经验细节。

约公元前6世纪,两位重要的印度思想家—耆那教的创始人摩诃毗罗(大雄)与佛教创始人乔达摩先后登台,第6章、第7章就是他们二位所建立的宗教传统与瑜伽之关系的专论。

耆那教是苦行主义的先锋,摩诃毗罗主张个体的灵魂因为业的污染(漏)而被层层包裹束缚,不得解脱。只有通过十四个阶梯的努力,以苦行来摧毁漏染,方可解放灵魂,从而成为无所不知的永恒解脱者,而不再与世间有任何瓜葛;作者详细描述了耆那教典籍《瑜伽明点》(Yoga-Bindu)中的瑜伽之道。

佛陀乔达摩则是因为年轻时领悟到生命的一切追逐都会以死亡为告终,这以死亡为归宿的世间生活不值得追求,故而离家追寻不死(涅槃)。在追随两位老师学习禅定而感到不满意后,他转向苦行自我折磨,却仍未达到觉悟。于是放弃苦行,而改用觉知呼吸的冥想方式,使他具有了洞悉众生生死轮回的超能力,从而看到生死一切都是无常,了悟了生存就是苦。基于无常和苦,他发现没有永恒不变的自我存在,于是就不再执着和贪恋任何存在,结果就不会导致有来世再生与继续生存与死亡之苦了,他宣称这就是不再生死的涅槃。早期佛教将他的这些主张归纳为十二缘起、四圣谛,而实践的方式是八圣道。本书作者认为,八圣道蕴含了瑜伽的方法。佛陀去世500年后,佛教团体的新兴派别开创出了新教义,并自称是“大乘佛教”,佛陀被神化。而“慈悲利他”与“究竟成佛”则成为这个新运动的核心理想,其哲学思想则以中观、唯识为主。之后逐渐受印度宗教影响、融合,真言宗(公元3世纪开始出现)、印度佛教密宗—金刚乘、俱生乘、时轮乘(公元8世纪开始出现)与西藏佛教密宗相继问世,各种瑜伽技术被重视和使用,来作为达到“成佛”的方法,如著名的那若六瑜伽法。

两大史诗—《罗摩衍那》《摩诃婆罗多》(尤其是其中的《解脱法篇》),以及著名的史诗插话《薄伽梵歌》,出现在公元前600年至约公元前100年之间,它们见证了古典瑜伽的繁荣期,本书第8章论述了这段精彩的历史。在这个史诗时代,最重要的瑜伽文献是《薄伽梵歌》,它的姊妹篇《续歌》也蕴含同样的瑜伽思想。而中期的《奥义书》之中,出现了《弥勒衍拿奥义书》这样论述“瑜伽六支”的专业瑜伽著作,为开启后来的“瑜伽八支”学说,奠定了基础。《蛙氏奥义书》则就“嗡音”的形而上意义予以深入探讨,开启了吠檀多不二论的瑜伽滥觞。有趣的是,在伦理即律法文献中,瑜伽也占有了一席之地,例如婆罗门可以用调息来赎清杀人之罪。

第9章与第10章,是理解古典瑜伽的关键之章节,因为古典瑜伽的巅峰之作《瑜伽经》在这里登上了舞台。

由帕坦加利(可能是公元前2世纪到公元4世纪之间的人)著作的这4章195条经文(一说196条经文),全面、概要地囊括了“古典瑜伽”的所有要素:“数论的解脱哲学、瑜伽的八支实践法、习练的结果—三摩地的种类、最终解脱的境界”等。

概要地说,《瑜伽经》认为生命有五种意识波动,这会带来痛苦或不苦,但智者认为这些都是苦的,原因之一是它们会导致习性与业报,而使生命再生(《瑜伽经》第1章、第2章)。

无知者把这个痛苦的再生,错误地执着为“永恒、美好、自我、快乐”(常、净、我、乐),这叫作“无明”;而无明滋养出其他四种烦恼—贪、嗔、我慢、存有之贪(《瑜伽经》第2章)。

这些一切的生命之物质、精神活动,都在三种变动属性(三德:萨埵、罗阇、答摩)的范畴内,不断出生与坏灭,因此是不安全和需要被超越的(《瑜伽经》第2章)。

三德在最开始时,是创生宇宙的原始物质(Prakriti),它们处于平衡和不显现的状态;除此之外,有一个独立的观照者—本源意识(Prusha),它永恒不变(《瑜伽经》第2章)。

但是三德之一的萨埵(Sattva),率先与“本源意识”发生共振,产生了类似“本源意识”的功能—统觉意识(Mahat,Bodhi),统觉意识误以为自己就是“觉知”的唯一本源,而产生了我慢(自我感),这是无明的开始,也被称为“结合”;进而引发“罗阇、答摩”的不平衡与分化,产生了宇宙中的一切物质、心理因素(参见数论哲学之二十五谛演化说)(《瑜伽经》第2章、第4章)。

为了避免未来(来世再生)的痛苦,就必须消除三德与本源意识(Prusha)的结合,达到本源意识(Prusha)的独立。(《瑜伽经》第2章、第4章)

通过行为瑜伽、瑜伽八支及七个辨别智阶段(第2章、第3章),就可以摆脱低级属性(罗阇、答摩),而使心专一纯净(萨埵),由此经历各种三摩地的境界,心就具有直观的智慧(辨别智),洞见一切都是三德的变动,由此不再倾心于执着各种欲望,通过习练和不执,使得所有意识波动停止,最终连直观智慧的波动也放弃,达到彻底不变的独存意识—观者(第1章),不再参与三德演化的轮回生死(《瑜伽经》第4章)。

《瑜伽经》开篇这样说:“瑜伽是意识波动的止息,从而使那观者处于本位。” 这种完全独存、不结合于三德变化的本源意识,就是瑜伽的终极目的或解脱,其描述见经文的第4章—《独存章》。

而在练习过程中,会出现诸多副作用的超能力,不应对此执着(《瑜伽经》第3章)。

《瑜伽经》成书之后,有许多后代大师为之作注,如著名的毗耶娑的《瑜伽注》等。

公元7世纪到17世纪是后古典瑜伽时代,由于密宗理念的兴起,瑜伽由早期倚重于心理状态习练,转向以身体能量为根本;而湿婆与毗湿奴二大神系的信仰,成了印度的最主要宗教形式;哲学思想则以不二论与虔诚派二者为主角。

本书第11章,论述湿婆派。湿婆是古代印度民间信仰之中的毁坏之神,后来被《吠陀》吸收进主神谱系;进而,公元2世纪的兽主派开湿婆派之发达,他们奉行禁欲,但行为疯癫,赤身而居于污秽之间,主张一切都是神的创造而力求摒弃一切分别。另一支“持颅骨派”则在公元6世纪开始出名,他们常常拿着人的头盖骨,住在火葬场,裸体而涂抹焚化后的人骨灰,吸食大麻借此进入神人合一的迷醉境界,我在印度的瓦拉纳西恒河岸边多次见到过该派的修行人,他们追求与愤怒的湿婆神成为一体,并且使用酒肉与性仪式。此外还有吃死人肉的艾古里派,以及温和的黑脸派、林伽派(崇拜湿婆生殖器),还有著名的克什米尔湿婆派等。克什米尔湿婆派的瑜伽技巧非常出名(其有闻名于世的“112冥想法”),本书作者则着重介绍了瓦苏笈多大师的《湿婆经》。

本书第12章,论述毗湿奴派。以《往事书》(如《薄伽梵往事书》)为神圣古典,印度南、北方也兴起了对毗湿奴大神(包括对该神的各种化身)的信仰,其形式尤其以虔诚运动为主,继而兴起了巴克提瑜伽(奉爱瑜伽),其中代表人物有罗摩奴阇(Ramanuja,1017—1137)、采坦尼亚(15世纪)、卡比尔(Kabir,16世纪左右)、图尔西达斯(Tulsi Das,1532—1623)。在对神进行崇拜时,则以大笑、哭泣、歌唱、跳舞和乱语为方法特色。本书第13章则进一步引述了各《往事书》中记载的瑜伽内容。

本书第14章还提及另外一个传统—吠檀多的不二论,不同于帕坦加利的数论哲学之瑜伽体系,该派主张达到梵我合一的本体之境,其论述中涌现了像《瑜伽之道》这样的精彩古典,该书假借《罗摩衍那》里的故事,通过描述各种瑜伽方式,以宣扬摒弃个体幻觉的心灵,而了悟自己就是梵之本质,由此达到永恒的解脱,这就是《瑜伽之道》这部古典的主旨。

本书第15章则进而介绍了与吠檀多学派有关的二十部《瑜伽奥义书》著作,其中有聆听内在之音的瑜伽、昆达里尼(内在之火)瑜伽、哈达(日月)瑜伽等类型的专著。

本书对后古典瑜伽时代的描述,以锡克教瑜伽作为结尾,其第15章简单地概述了由那纳克(Nanak)大师创立的锡克教与当代大师瑜伽士巴降(Yogi Bhajan)的昆达里尼修行法。但据我了解,该法不应混同于传统的昆达里尼瑜伽,而是以昆达里尼为名的特殊念诵与激发能量的实践法。

接下来本书十六章之后诸章,就是关于密教(Tantra)的专论了。

密宗的根源是非常古老的,吠陀时代就存在于民间信仰之中,公元五六世纪后,密宗学说逐渐明朗起来,其古典被称为“续”(Tantra),其核心理论围绕着女神与宇宙母性力量(Shakti)的崇拜、“轮回即涅槃”以及“身体即宇宙,肉身即神圣的解脱殿堂”等观念;它不反对欲望与享乐,并采取性爱仪式作为修行的手段之一,其后期发展阶段“俱生乘”则挑战传统信仰的仪式主义,提倡自然之乐与师恩的加持护佑。最后,密宗的文化广泛影响了印度教与佛教,使得二者都发展出了各自的密宗体系。如佛教的《密集续》(Guhya-Samaja-Tantra)现在还被西藏寺院视为核心的修行教义;又如克什米尔湿婆派则有大量的密宗文献,而吠檀多派的商羯罗大师则著有《喜之波流》(Ananda-Lahari)与《美之波流》(Saundarya-Lahari)等密宗主义思想的作品。

身体之特色,赋予它非常多“身体主义”瑜伽的色彩,例如:五种能量与命力、三脉与七脉轮、体内的灵蛇之力等议题。而神秘主义的仪式则是它的另外一个特色:真言(Mantra)与神圣手势(Mudra)的使用、神圣图形(Yantra)的冥想练习,五M的仪式—受用酒(Madya)、鱼(Matsya)、肉(Mamsa)、干谷类(Mudra)、性交(Maithuna)。最后,密宗认为这些实践会带来神秘力量的成就,如八大悉地(Siddhi,成就)。

与神秘主义炼金术共鸣,密宗的瑜伽技术以哈达瑜伽为主,如点铁成金,获得不朽的“金刚身”是它的主旨,本书第18章对此予以详论。

公元8世纪到12世纪间,印度盛行密宗主义的悉达(siddha,成就者)运动,佛教文献指出这一时代有84位伟大的成就者,其中的鱼帝尊者(Matsyendra)和牧牛尊者(Goraksha)开创了哈达瑜伽传统。

所谓“哈”“达”,代表着太阳与月亮—为了将散布于身体之中的能量在中脉中结合,而达成不朽之躯,所以须将身体左右两类能量(即日脉与月脉)截断而引入到中脉,从而唤醒身体底部中脉之中的“蛇力”(昆达里尼),这日与月的结合,亦即“哈达瑜伽”之意。

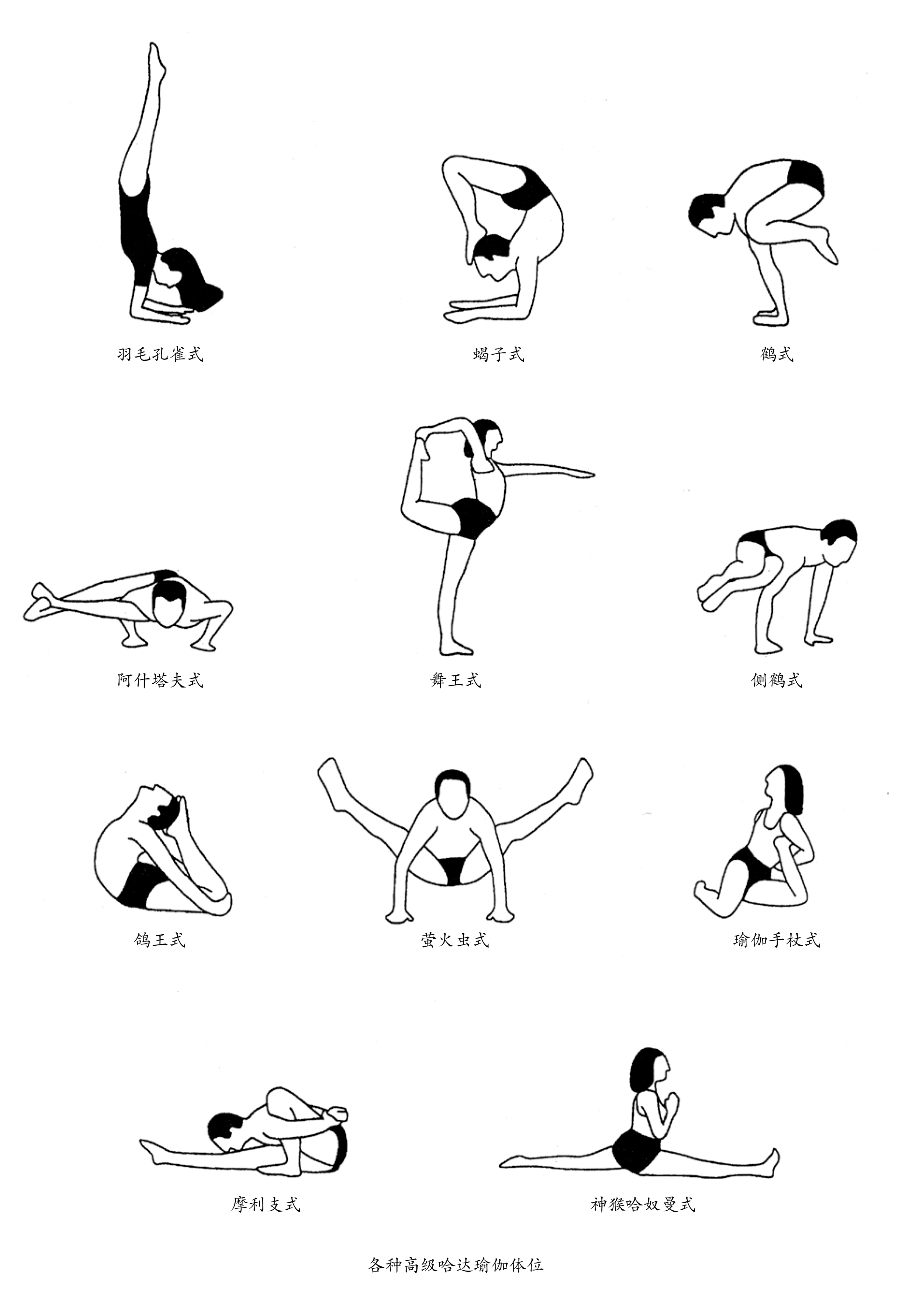

其核心的瑜伽技术有:净化法(Dhauti)、体位(asana)、契合法(mudra)和收束法(bandha)、制感(pratyahara)、呼吸控制(pranayama)、禅定(dhyana)、聆听秘音(Nada)、三摩地(samadhi)。这一派代表作品有《牧牛奥义书》《牧牛本集》《成就宗指南》《哈达瑜伽之光》《耶若婆佉瑜伽》《格兰达本集》《湿婆本集》等典籍。

在这部浓缩有巨大瑜伽信息量的专著中,作者带读者饱览了瑜伽的历史、哲学与文化思想、派别发展、方法论与技术等各大层面,最后还提出了他本人的“生态瑜伽”或“绿色瑜伽”思考。总之,通读全书,可以使你对瑜伽的来龙去脉有一个太空式的俯瞰,并对其内在的文化思想有较为深刻的理解。对此,作者说:“印度灵性传统的深刻见解和发现已苦心积聚了好几千年,他们能让我们窥见大门另一端可能发现的东西。”而站在人文关怀的立场上,作者最后提醒人们“无论整体还是个人,我们都将必然要发现我们自己的答案—我们自己的瑜伽。”换而言之,通过对瑜伽宝藏的发掘,你将探寻如何为自己的生命服务。

本书是一部优秀的学术作品,无论是翻译还是阅读,都需要对其中历史、哲学部分下很大的参究之功。对于此类论著而言,这样涉及多学科知识与高涵盖性的作品,必然有很多观点与论据(如年代划分等问题)尚待未来的检验,以及需要更多的新鲜资料的补充,例如近现代瑜伽谱系中有深远影响的人物:印度南方的克里希纳玛查瑞、北方流派的领军人希瓦南达等大师及其瑜伽理论等等。

本书还有一些细微的小问题需要订正—如作者提到佛陀去世之地拘尸那迦属于今天尼泊尔,此实为地理常识之误,但微瑕不掩大瑜,并不影响本书大旨与大意。作者本人已经去世,我们已无法苛求他再做更多,面对这样一部宏著,只是向作者致以深深的敬意好了!

我参与了本书的某些章节与术语的审校,深感翻译该类书籍之不易,故而向主持编译工作的闻风与各位译者致敬!此书之翻译必然留有诸多待精益求精的改进之处,也期待对该书有未来更佳之精进!

回到开篇的问题,何谓瑜伽?

翻开此书,让历史为您娓娓道来吧!