[基本信息]

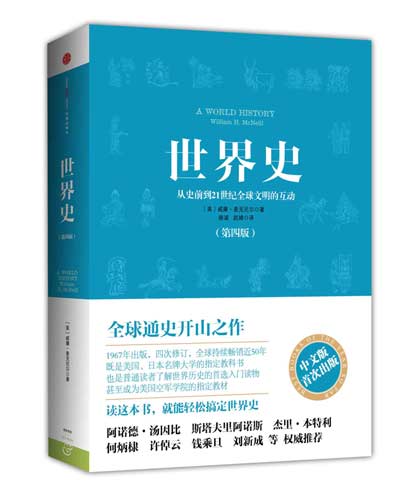

书名:《世界史:从史前到21世纪全球文明的互动》

作者:[美]威廉·麦克尼尔

出版社:中信出版社

出版时间:2013年10月

书号:9787508641126

定价:68.00

[内容简介]

麦克尼尔的《世界史》是公认的全球通史开山之作,第一次完整讲述了从史前到21世纪全球文明互动的故事。麦克尼尔认为世界史只有文明间的互动才有意义,他不断书写文明间的冲击与反冲击、征服与反征服。本书以文明为单位,书写全球文明的互动,让之前隔离、孤立的世界史,变成动态、交互的世界史,绘制了一幅人类文明的交互网络图。全书收录109张精彩图表,附标记人类文明历程的历史年表,特别推荐了进一步阅读的书目;并针对1976年之后的世界历史与文明发生的重大事件做了全新论述,使这部名著在内容和体系上更加完善。

[作者简介]

麦威廉·麦克尼尔(William H. McNeill),当世最著名的历史学家之一、全球史研究奠基人、世界历史学科的“现代开创者”。现为芝加哥大学荣誉退休教授,曾担任美国历史学会主席、美国世界史学会主席。在全球史方面的研究卓然有成,德高望重,与斯宾格勒、汤因比齐名,被誉为“20世纪对历史进行世界性解释的巨人”,开辟了一个西方世界史学的新时代。

1963年,他以一部《西方的兴起》(The Rise of the West: A History of the Human Community)一举成名,并因此获得美国国家图书奖。此后,他笔耕不止,迄今已出版30多部作品。

1996年,威廉·麦克尼尔因“在欧洲文化、社会和社会科学领域里做出的杰出贡献”荣获伊拉斯谟奖。

2010年,美国总统奥巴马为威廉·麦克尼尔颁授国家人文勋章,以表彰其在人文科学研究方面做出的卓越贡献。

[名人推荐]

麦克尼尔把人类历史视为一个整体,而人类历史也一直朝着这个方向在发展,到了我们这个时代,人类历史确实已成为一个整体……麦克尼尔把一个复杂的故事讲述得相当流畅易懂。

——阿诺德·汤因比(Arnold Toynbee,著名历史学家、《历史研究》作者)

麦克尼尔学说贡献的意义必须予以重视。此前,世界史大多是留给了外行的业余史家和诸如奥斯瓦尔德·斯宾格勒、阿诺德·汤因比等这样的历史哲学家。在对人类各个文明的兴衰模式和一般规律的研究探索中,他们均把各个文明视为孤立的、可以自行说明的事件来对待。而麦克尼尔在该书中,则对这种对待时间和空间的非历史的贬低做法加以取代,并由此证明,世界史是一个切实可行的且知性上受人尊敬的学术研究领域。

——斯塔夫里阿诺斯(L. S. Stavrianos,著名历史学家、《全球通史》作者)

目 录

赞誉推荐

中文版序言

第四版前言

前言

第一部分:旧大陆各大文明的出现和确立(公元前500年之前)

第一章 人类历史之初

第二章 文明扩散的第一阶段(至公元前1700年前)

第三章 公元前1700~前500年中东的世界主义

第四章 印度文明的确立(至公元前500年)

第五章 希腊文明的确立(至公元前500年)

第六章 中国文明的确立(至公元前500年)

第七章 蛮族世界的变化(公元前1700~前500年)

第一部分进一步阅读书目

第二部分:各大文明之间的平衡(公元前500~公元1500年)

第八章 希腊文明的繁荣(公元前500~公元前336年)

第九章 希腊化文明的传播(公元前500~公元200年)

第十章 公元前500年~公元200年的亚洲

第十一章 印度文明的繁荣和扩张(公元200~600年)

第十二章 蛮族入侵和农耕文明的应对(公元200~600年)

第十三章 伊斯兰教的兴起

第十四章 中国、印度和欧洲(600~1000年)

第十五章 突厥和蒙古征服的影响(1000~1500年)

第十六章 中世纪欧洲和日本(1000~1500年)

第十七章 1500年前文明世界的边缘

第二部分进一步阅读书目

第三部分:西方的支配地位

第十八章 地理大发现及其世界影响

第十九章 欧洲的自我转型(1500~1648年)

第二十章 欧洲的外围:俄罗斯和美洲(1500~1648年)

第二十一章 伊斯兰教王国及其印度教和基督教臣民共同体(1500~1700年)

第二十二章 1500~1700年的远东

第二十三章 欧洲的旧制度(1648~1789年)

第二十四章 美国和俄国(1648~1789年)

第二十五章 亚洲对欧洲旧制度的反应(1700~1850年)

第三部分进一步阅读书目

第四部分:全球性世界主义的开端

第二十六章 “工业革命”和“民主革命”引起的西方文明转型(1789~1914年)

第二十七章 亚洲对工业主义和民主主义的反应(1850~1945年)

第二十八章 非洲和大洋洲(1850~1945年)

第二十九章 西方世界(1914~1945)

第三十章 1945年以来的全球竞争和世界主义

第四部分进一步阅读书目

索引

译后记

[精彩试读]

第一次世界大战

第一次世界大战是偶然爆发的。没有哪个欧洲政府希望这是一场全面战争,另一方面,除意大利之外的主要欧洲国家,在面对敌人的外交挑衅时都倾向于战争而不是退缩。

将欧洲分裂为两个敌对阵营的联盟模式比起其他形式,让双方都显得更加缺乏变通。冒离间联盟危险的退缩者或许会得到进一步的挑衅。因此,德国支持奥地利反对塞尔维亚,很大程度上不是因为塞尔维亚(或整个巴尔干半岛)对德国有利害关系,而是因为哈布斯堡王朝是德国唯一能够指望帮助其抗衡协约国(英法俄)包围威胁的盟国。基于同样的考虑法国和俄国结盟。当法国的利益没有被重点照顾时,它只能以证明自己是俄国一个忠实盟友的方式在之后的危机中支持俄国而反对德国。

欧洲卷入战争的第二个因素,是各支主要军队所制定的几乎无法改变和控制的动员计划。根据这些计划,要从平民中征召数百万的预备役军人并配发制服和武器,然后以最快的速度运往边界。这种情况的讽刺的是,根据这一计划,每一列火车都要小心使用,对计划的任何调整都要付出沉重的代价。当每件事都很好地同其他事情协调时,中途的任何一个中断都很容易造成混乱,而且一旦混乱就会导致军事失败——这正是动员计划所设法避免的。

因此,一旦俄国命令全面动员(而且他们“必须”这样,因为他们比敌人需要更多时间将军队集结在边界),奥地利、法国和德国就会次第被触发而迅速地发布动员令。这种自动性取代了政策,军事领袖取代了文官领袖;动员计划转变为战争计划,没有谁真正决定这样做,因为敌人的军队是“根据计划”开始迅猛地开往边界。

而这种预先精心安排的沿着边界线梦游般的军事计划并没有持续很长时间。只有德国的“施里芬”计划经受了实际检验。这个计划要求德国将重兵集结在北部临海,集中大部分兵力打击法国。为了在之后能够集中打击东部的俄国,这就要求德国在战争开始的几周内就要围攻巴黎、击败法国。但是德国人认为要想取得成功就必须通过比利时,因为被严守的法德边界使得德国不能按计划快速通过并取得胜利。而宣称比利时永久独立的1839年条约为此造成了不便。但在1914年这种已经显得过时的“一纸空文”对于德国来说只是一个小小的障碍。另一方面,德国破坏比利时中立只不过是为英国政府介入战争反对德国提供了一个明确的借口而已。这也让同德国和奥地利有防御同盟的意大利更容易地认为,自己无须承担参战的责任,因为德国和奥地利并没有遭到攻击。