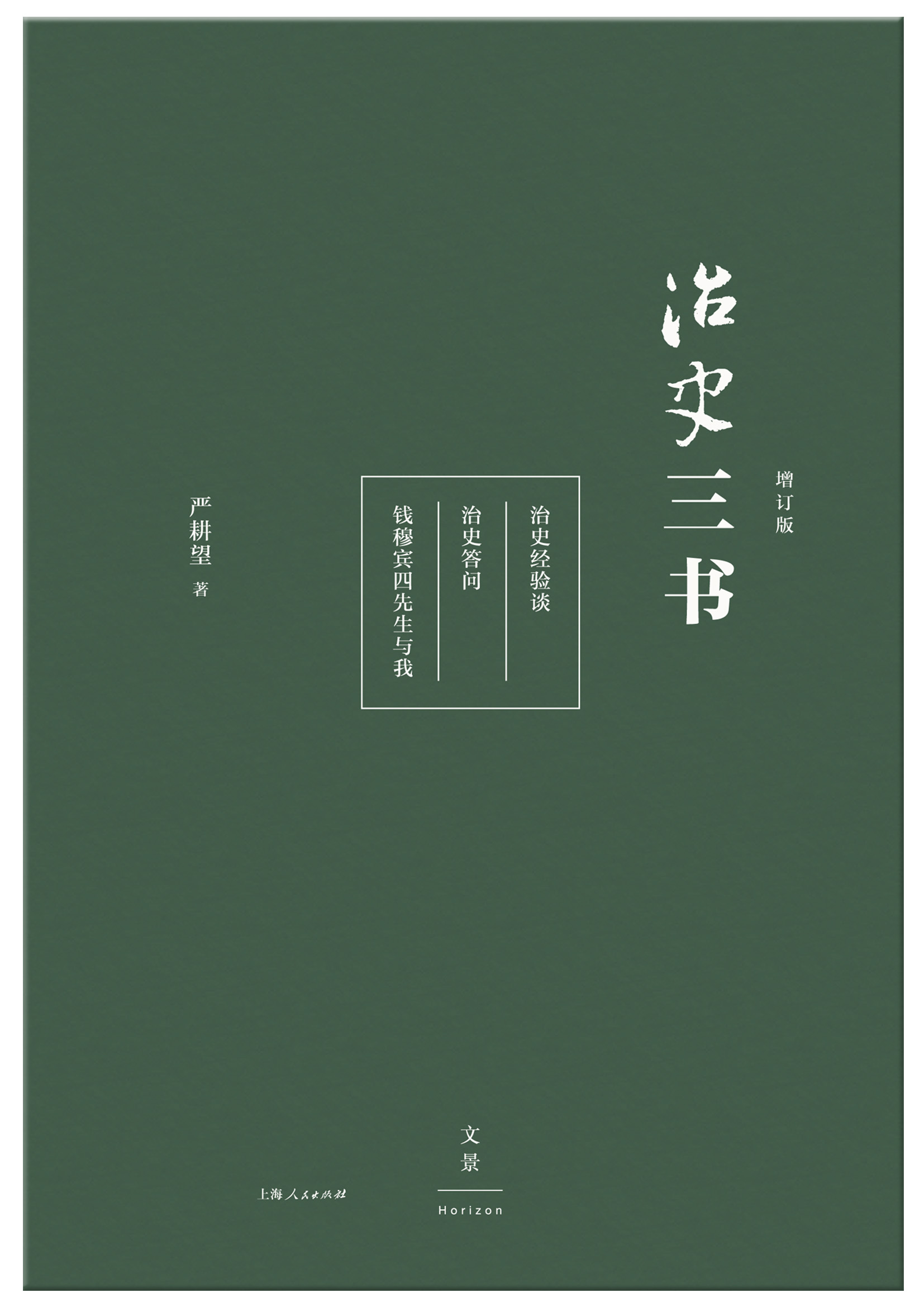

治史三书(增订版)

“(钱)穆年七十时,已患青光眼,目力日衰,终至失明。但一向下笔千言,字甚工整,极少改订,晚年目盲,展纸落笔,亦仅偶有叠字,故仍能撰述,惟不能亲改,必赖夫人诵读,口授订正,是以仍能著述不辍,最后出书曰《晚学盲言》,虽云自谦,亦属纪实。”在《钱穆传》一文中,历史学家严耕望如此描述他的老师、天才史家钱穆先生晚年失明后的学术生活。此文已收录于世纪文景近日出版的《治史三书》增定版一书中。

1990年8月30日,钱穆去世,享年95岁;9月6日,74岁的严耕望撰写万字长文《钱穆宾四先生行谊述略》纪念恩师;4年后又将《行谊述略》一文改写为2万字的《钱穆传》,刊于台湾“国史馆”编印的《国史拟传(第五辑)》(1995年6月刊)。后此文版权归台湾商务印书馆所有。为丰富《治史三书》增订版内容,便于读者深入了解前辈学人的治学为人之道,世纪文景特购入此文简体版权。

据了解,世纪文景之所以要推出《治史三书》增订版,是因为今年恰值历史学家严耕望先生诞辰100周年。关于严耕望,同为钱穆弟子的历史学家余英时有过这样的评价:“他的规模弘大承自(钱穆)宾四师,辨析入微取诸陈寅恪,平实稳健尤似陈垣,有计划而持之以恒则接武吕思勉……耕望是史学界的‘朴实楷模’。”

严耕望:中国史学界的朴实楷模

严耕望生于1916年,安徽桐城人,1941年毕业于武汉大学历史系,著名历史学家,台湾“中研院”院士,专治中国中古政治制度和历史地理。正是在武大学习期间,他与老师钱穆相识,此后师生情谊延续近半个世纪。

对他的这位学生,钱穆也是敬佩有加。1973年6月,他在一封给严耕望的信中写道:“大陆流落海外学术界,二十余年来,真能潜心学术,有著作问世者,几乎无从屈指。唯老弟能淡泊自甘,寂寞自守,庶不使人有秦无人之叹!”

最能说明严耕望“朴实”、“淡泊自甘,寂寞自守”、“潜心学术”的例子有二,其一是他的《唐代交通图考》。他在1984 年写序言时说,已为此书“付出三十七年之岁月”。用余英时的话说,“像《唐代交通图考》这样的大计划,在西方或日本都只能出之于集体实践之一途,即由计划的主要执行人指导一二十个助手分头进行。现在耕望则以一手之力完成之,他的恒心和毅力真足以惊天地而动鬼神了”。

第二个例子即是《治史三书》。用大陆史家虞云国的话说,严耕望之所以著述此书,是因为“他发现包括钱穆在内的前辈大师述作尽管繁富,‘但教人治学的文字并不多见’,而‘薪火相传,成功不必在己’,故发心撰述。”

两岸三地历史院系公认治史入门首选

《治史三书》由《治史经验谈》、《治史答问》以及《钱穆宾四先生与我》等三部分构成。这三个部分原先都是“为后学现身说法的小书”:其中,《治史经验谈》出版于1981年,《治史答问》出版于1985年,《钱穆宾四先生与我》出版于1992年;直至1998年,这三本“小书”才合并成《治史三书》。无论如何,这几本书问世后,在两岸三地大受欢迎。

虞云国在写给《治史三书》增订版的导读文章中提到下面这则故事:1980年代,曾有留学台湾的韩国学生抱怨说,原想掌握中国传统治学方法,岂料听到的不是美国式方法,就是日本式方法,于是台湾学者黄宽重向他们推荐了《治史经验谈》与《治史答问》;1987年,大陆学者黄永年收到严耕望转赠的《治史经验谈》与《治史答问》,次年撰文称誉这两本小书是“对后学作‘金针度与’之书”。其后十年,两书复印本在大陆研究生圈内广为流传。

在史家罗志田看来,《治史三书》所论诸如历史学研究的基本方法、具体规律、论题选择、论著标准、论文体式、引用材料与注释方式、论文的撰写与改订等问题,都是“学子所需,实在而具体”,对初学治史者“非常实用”。

披露史学史上的一些重要史料

除了分享毕生治史心得,严耕望还通过《治史三书》回顾了包括梁启超、陈垣、陈寅恪、陈垣、钱穆、傅斯年等在内的几代大师的治学为人之道。正如复旦大学中文系教授傅杰所说,这本书“有横有纵,既使我们亲切而全面地了解作者的治学历程与治学经验,也披露了现代学术史上的一些重要史料”。

严耕望有一条座右铭:“工作随时努力,生活随遇而安。”在他看来,要做好治学工作,必须要有淡泊自守的生活修养,否则就会为名利所役,难成大器。正因为如此,他对大师们的回忆与评述,也同时关注工作(治学)与生活两个层面,既包括大师本人的工作与生活,也包括他本人在这两个层面上与大师们的互动。这就使得他笔下的大师甚至学术圈有了浓厚的人情味,只是在不同的时代与环境下,这些人情味的表现也有所不同。

例如,在忆及傅斯年时,严耕望写道:“我第一次见到傅先生,他给我的印象,与外间所传的并不一样。一般都说傅先生脾气很大,很专制;我倒觉得他对人很温和,很随便,也不见得很坚持自己的想法。”这是1945年的事,那时严耕望大学毕业已四年,因为战事的关系,这四年中他只做了些临时工作,很想找一份不耽误学习的正职,于是毛遂自荐,大着胆子去见傅斯年,希望可以进傅主持下的史语所。傅希望他能做自己的助手,处理一些文书上的事,但严耕望自觉“最无办事能力,笔下也很凝滞”,于是拒绝了傅的提议。但傅斯年并不以为忤,并且立刻就说:“那么你就先到李庄史语所去,虽然正式的任命要等待所务会议通过,但应该没有问题,你先去也没有关系。”严耕望说,从这件事可以看出“傅先生很有度量”。

又如忆及陈垣、陈寅恪时,严耕望写道,就治学言,这两位先生都是当代历史考证学的巨擘,但在立身处世方面,“我深爱寅恪先生纯净学术人的风格,而强毅独立,不为名位诱,不为威武屈”,陈垣先生则自青年时代即热心世务,“老年乃以毛为师……亦唯其与世浮沉的性格,所以晚年不免为政治洪流所覆没,在学术上不能再有所作为”。