□本报见习记者 刘梦琦

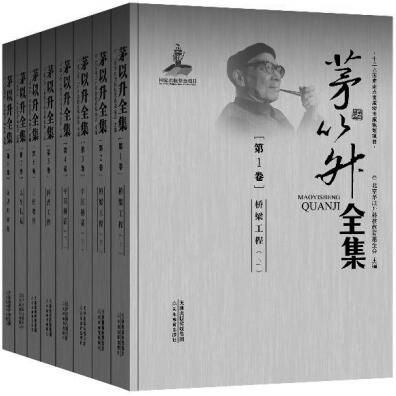

2016年是茅以升先生诞辰120周年,天津教育出版社推出了227万字的《茅以升全集》。该书由北京茅以升科技教育基金会主编,基金会秘书长、茅以升幼女茅玉麟亲自主持编选工作。该书是中国第一部全面体现茅以升科技贡献、教育思想及科普精神的巨作。

这部《茅以升全集》是天津教育社历时3年、举全社之力打造的并获得2014年国家出版基金支持的项目。近日,《中国新闻出版广电报》记者专访了该部书的策划团队——天津教育社重点项目编辑室。

女编辑变女汉子

为了把这部书做好,编辑们没少往北京跑。从2014年春天,孙丽业和田昕平均每半个月就要去茅以升基金会与茅玉麟沟通想法。

由于原稿整理难度很大,出版社便全程配合茅以升基金会共同完成此阶段工作。那年夏天,文静的女编辑摇身一变,成为穿梭京津两地的女汉子。白天,她们跑到基金会把酥软到无法复印的陈旧原稿用手机一张张拍下来,晚上回家传到电脑里一个字一个字地看,“所有茅以升的原稿把四五米长的会议桌铺得满满的,要将很多复写稿、抄送稿及已发表稿件的印刷稿逐一区分,筛除重复的部分。”为了更方便编辑识别茅以升字迹,茅玉麟特意请来茅以升晚年的秘书到基金会来教大家如何分辨。每天盯着电脑屏幕识别原稿、再一个字一个字地敲成文档。

仅仅对原稿拍照还不够,很多茅以升的故事都存在老照片里。为了丰富史料素材,茅玉麟从家中找出与茅以升有关的胶卷底片和13本大大小小约30多斤重的相册。为了仔细核实每一张图片内容,田昕向茅玉麟保证绝不会将照片损坏或丢失,才获得批准可以将相册和一大兜底片带回出版社整理。她和孙丽业用小推车把这些资料拉回天津,每天在光线充足的地方举着底片看,看能和哪张照片对得上,能用的就拿出来做标记分类。“从4月到6月一直这样挑选图片,以至于当时看什么都觉得是反着的。”

用真诚打动作者

说起这部书出版背后的故事,编辑室的两位编辑依然难掩激动。

“上世纪80年代读了很多关于茅以升的书,2013年做市场调研时,我发现除了过去的几册单行本,市面上没有一部能完整体现茅以升贡献的书籍。无论从作品的数量还是公众的认知度来说,都具备出版全集的资格和条件。”有了这样的想法,《茅以升全集》责编田昕向重点项目编辑室主任孙丽业提出:能否做一部这样的书?如果做,用多大规模?能不能联系到作者?

“做茅以升专著,最好的作者就是他的后代!”经过资料搜集,田昕忐忑地拨通了茅玉麟的电话,了解到茅玉麟一直有出版一部《茅以升全集》的想法,只是因工作繁忙,想要整理出积累数十年的资料,无奈“没时间、没精力、没人手”。得到这样的信息后,社领导班子听取了两位编辑的汇报,立即同意她们奔赴北京,以诚恳的态度和切实的计划向茅玉麟表达出版《茅以升全集》的意向。

“那段时间几乎每天都会和基金会通话或发邮件,有一次和茅玉麟的通话竟然从晚上9点谈到了晚上11点,挂了电话我手机竟没电了。”凭着前期大量的准备工作和真诚投入,天津教育社终于在2014年3月成功和基金会签约,获得《茅以升全集》的出版权。

对原稿反复较真儿

《茅以升全集》中首次面世的文字约占全文的50%左右,其中许多照片已是绝版,有的资料已有近百年的历史。为了避免这些弥足珍贵的资料在排版过程中造成损坏,基金会工作人员逐件为这些手稿拍照“留念”。

“因为他的手稿特别整齐,而且他是有情怀的,在里面加了很多注释。如果我们把它排成文字稿,那这些东西读者都看不到了,我们想原封不动地展现出这一面。”这一想法得到社长(当时任总编辑)刘志刚的大力支持,他当下决定即使增加成本,全集也要做影印版四色印刷。

全英文的论文、复杂的专业公式,这对出版社是一个不小的考验。全集中1~8卷均经过至少三个审次、五次校对,有的卷因内容复杂,校对次数更多。其硕士和博士论文因系打字机稿,且年代久远,个别表格模糊不清,出版社特别聘请了两位桥梁工程的专家分别进行审读,英文部分又专请相关专业的博士生多次进行校对和通读,“光是两篇全英文的毕业论文,我们就完整校对了17次,其中个别公式的推算,表格数据的复核更是无法计算次数。整套书总共参与的编校人员达50余名。”

折磨人的小细节

文字部分如期定稿,但是如何将这套“大部头”从内到外体现得稳重又漂亮,是排版和设计人员的心头大事。这部《茅以升全集》内容丰满,历史的厚重感与时代精神完美结合,因此在排版形式到装潢设计上,既要让读者有收藏的愿望,也有阅读的诉求。

该书美编郭亚非为了将原旧手稿的纸边都如实呈现,留住历史沧桑感,每日对着电脑将每一张原稿纸张的颜色进行调整,修旧如旧的同时,还要小心别让陈旧发暗的纸张颜色模糊了茅以升的钢笔字迹。“800多张图,修得老郭眼睛都快瞎了。”同事打趣地说道。

2015年11月,《茅以升全集》终于付印了。开机那天,出版部、编辑部与印刷厂一同探讨,反复试验各种纸张,综合考虑不同纸张与油墨的契合度,以求达到最好的印制效果,尤其是封面,几乎到了苛刻的程度。

为了找到最适合全集书名的烫金漆片,出版部主任李战、美编郭亚非、编辑孙丽业等人站在寒风瑟瑟的印刷厂门口,抱着漆片的样册挑选最适合的颜色。孙丽业告诉记者一个细节,渐变风格的封面是出版社从郭亚非十几次易稿的方案中投票选出来的;为了到底要一厘米宽还是两厘米宽的丝带,郭亚非一直比画、纠结了快两个小时,最后连印刷厂的人都忍不住说:“要是再纠结就来不及交样书了!”

细节保证品质,当12月4日编辑如期拿到第一套样书的时候,她们像看到自己的孩子一样爱不释手。“三年走过来都是一点一滴积累出来的,一环一环地推进,没有一天停下来。”如今回想起来,孙丽业感叹一切的付出都是值得的。