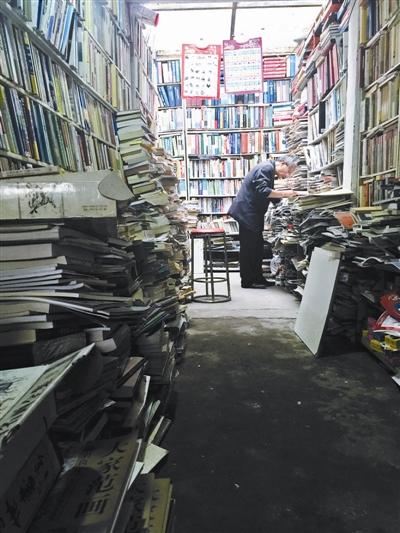

▲一名老人在书店里研读字画作品

你有多久没进过实体书店了?还记得年少时捧一本着迷的书,在书店一站几小时的日子吗?今天,我想分享一个特立独行的县城书店的故事。

书店如一扇窗口,可以看到形形色色的人,也可以看到县城20年来的文化需求变迁。

十一回家,特意去了一趟文丰书店。每次路过钟楼的十字路口,我都会朝把角儿瞟上两眼。当下很多实体书店举步维艰,真怕文丰哪天突然消失了。因为我还没来得及问问老板,当年为什么要在小县城开一家如此孤高的书店。

什么叫孤高?先展示一下店内的书名吧:《历代印谱序跋汇编》、《芥子园画谱全集》、《闲情偶寄》、《中国人史纲》、《随园诗话》、《心聚六合通背拳》、《中药大辞典》、《本草纲目》、《千金方》、《魏碑》、《开明国语读本》、《陈寅恪与中国文化》、《海子诗全集》、《走在人生边上》……

如果开在北京,此类书店或许算不得稀罕。但该书店开在距北京80公里的四线城市——霸州。我对此充满好奇。

那天聊了4个小时。我发现,自己的想法不断被“纠偏”。老板说,你们都以为县城的人“不认”这些书,但其实不是那样的。

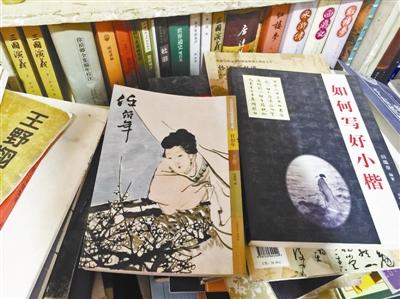

店里图书种类繁杂

这笑容竟让人有点受宠若惊

在躁动的县城,文丰书店是一个特立独行的存在。

一块简陋木牌子下,是两小扇玻璃门。推门而入,65平方米的小屋,空间被利用到极致:约4万册图书挤在书架、搁板及过道两侧,密密麻麻的,有点儿凌乱。书,新旧都有,有的旧到纸页泛黄、封皮用牛皮纸重新糊过,有的里面还是竖版繁体字。店内似一座书架顶到天花板的微型图书馆。看书的人,蜷在过道角落,举卷个把小时都不觉累。

坦白说,书店的气质与县城格格不入,除了惯常的少儿读物、教辅书、快餐式畅销书,里面还挤着繁多的文史社科类书籍,甚至能找到医学、机械、国画、植物学等冷僻门类。

我随手挑了一本《开明国语课本》(6~8册),结账时故作漫不经心地问老板:书店开多久了?老板从电脑前抬起头,愣了片刻,随即温和一笑:少说也有十五六年了吧,我姑娘今年都15岁了,开店是在她出生前。

这笑容竟让人有点受宠若惊。还是个初中生时,我就爱逛这家书店。同一路之隔的新华书店比,这儿的书更为有趣和廉价,尽管包装没那么光鲜。印象里的老板,可是一个寡言冷淡的青年,一身书卷气,但缺乏生意人的热情。碰上顾客议价,老板眼皮不抬一下,爱买不买的样子。为节省两三元零用钱,我每次总要经过很长的心理斗争过程,才有勇气开口还价。听说是学生、钱没带够,他才会让步。

这次,似乎是我的发问激发了老板的交谈兴趣。聊开了,他承认,平时对一般买书的人确实不太爱讲话,碰上爱看“好书”或者趣味相近的人,才会多聊几句。好高冷。

发现很多顾客像我一样,以为老板叫“文丰”。其实人家真名刘新友,47岁,内蒙古人,初中毕业后到河北当兵。复员后,经人介绍与我们当地的一个姑娘结婚,然后就在此扎根。

老板自己很喜欢看书,就把兴趣变成了营生。复员之初,他曾到镇上某工厂上班,三年后,工厂倒闭,工人都下岗了,他便开始在大街上摆书摊。用现在的时髦词该叫“自主创业”。

在1990年代的县城,同高冷的新华书店相比,书摊基本满足了底层民众的求知和消遣。太多人从未走进过新华书店。在人流密集的商业地段,地上铺一大块布,把书一本本摊开,不用像商贩一样卖力吆喝,喜欢读书的人自然会驻足翻书。老板一边卖书,一边看书,断断续续两三年。

那个年代,最畅销的是武侠、言情。地摊上印刷粗劣的武侠书总是很快断货。但在刘新友的书摊上,你却可以找到一些格调更高的文史书,很多是从北京潘家园淘回来的。

他说,很多读书的人可能有偏见,觉得地摊上淘不到好书。其实不是那么回事。就像他刚开始也认为,在本县这种小地方也开不成书店一样。

县文化局要求地摊“进店”,刘新友被动拥有了自己的书店。生意还可以,他又搬到更为繁华的钟楼路口,对面就是国营新华书店。

店面极不起眼,但一开便是十五六年,其间还并购了50米外的竞争对手欣欣书店。