【基本信息】

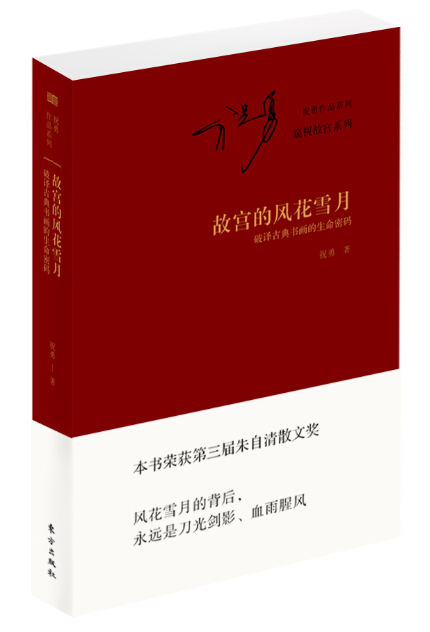

书名:《故宫的风花雪月》

作者:祝勇

上市时间:2015年7月

定价:38.00

ISBN:9787506078450

出版社:东方出版社

【本书特色】

故宫博物院建院90周年精致再版。第三届朱自清散文奖获奖作品。

故宫学学者、散文家祝勇,以北京、台北、沈阳三地故宫博物院馆藏国宝级书画为引,以精美的文字解开中国古典艺术的"达芬奇密码"。

这是一部关于故宫的纸上纪录片,让我们知道那些比远朝代更伟大的中国古代艺术品是怎样出生,又在经历了怎样在的坎坷之后抵达我们的面前。风花雪月的背后,永远是刀光剑影、血雨腥风。

本书配有60张故宫馆藏书画高清图,是读者了解故宫与中国古典文化知识的优秀读本。

【作者介绍】

祝勇,作家、学者、纪录片工作者,艺术学博士,现供职于北京故宫博物院故宫学研究所,兼任深圳大学客座教授。曾在美国加州大学伯克利分校从事历史研究,北京作家协会理事,全国青联第十届委员。已出版主要作品有:《旧宫殿》、《血朝廷》、《故宫的风花雪月》等,作品被收入《中国新文学大系》等多种选本。获第一、二届郭沫若散文奖,第九届十月文学奖,第三届朱自清散文奖。担任纪录片《辛亥》《历史的拐点》等总撰稿,先后荣获第21届中国电视星光奖,第25、26届大众电视金鹰奖优秀纪录片奖、中国纪录片学院奖、中国十佳纪录片奖,香港无线电视台台庆典礼最具欣赏价值大奖,与《舌尖上的中国》并列获得第18届中国纪录片年度特别作品奖。

【书摘】

永和九年的那场醉

一

我到故宫博物院故宫学研究所上班的第一天,郑欣淼先生的博士徐婉玲说,午门上正办"兰亭特展",相约一起去看,尽管我知道,有王羲之的那份真迹,并没有出席这场盛大的展览,但这样的展览,得益于两岸故宫的合作,依旧不失为一场文化盛宴。那份真迹消失了,被1600多年的岁月隐匿起来,从此成了中国文人心头的一块病。我在展厅里看见的是后人的摹本,它们苦心孤诣地复原着它原初的形状。这些后人包括:虞世南、褚遂良、冯承素、米芾、陆继善、陈献章、赵孟頫、董其昌、八大山人、陈邦彦,甚至宋高宗赵构、清高宗乾隆……几乎书法史上所有重要的书法家都临摹过《兰亭序》[1]。南宋赵孟坚,曾携带一本兰亭刻帖过河,不想舟翻落水,救起后自题:"性命可轻,《兰亭》至宝。"这份摹本,也从此有了一个生动的名字--"落水《兰亭》"。王羲之不会想到,他的书法,居然发起了一场浩浩荡荡的临摹和刻拓运动,贯穿了其后1600多年的漫长岁月。这些复制品,是治文人心病的药。

东晋永和九年(公元353年)的暮春三月初三,时任右将军、会稽内史的王羲之,伙同谢安、孙绰、支遁等朋友及子弟42人,在山阴兰亭举行了一次声势浩大的文人雅集,行"修褉"之礼,曲水流觞,饮酒赋诗。魏晋名士尚酒,史上有名。刘伶曾说:"天生刘伶,以酒为名;一钦一斛,五斗解酲。"[2]阮籍饮酒,"蒸一肥豚,饮酒二斗。"[3]他们的酒量,都是以"斗"为单位的,那是豪饮,有点像后来水泊梁山上的人物。王羲之的酒量,我们不得而知,但天籁阁旧藏宋人画册中有一幅《羲之写照图》,图中的王羲之,横坐在一张台座式榻上,身旁有一酒桌,有酒童为他提壶斟酒,酒杯是小的,气氛也是雍容文雅的,不像刘伶的那种水浒英雄似的喝法。总之,兰亭雅集那天,酒酣耳热之际,王羲之提起一支鼠须笔,在蚕茧纸上一气呵成,写下一篇《兰亭序》,作为他们宴乐诗文的序言。那时的王羲之不会想到,这份一蹴而就的手稿,以后成为被代代中国人记诵的名篇,而且为以后的中国书法提供了一个至高无上的坐标,后世的所有书家,只有翻过临摹《兰亭序》这座高山,才可能成就己身的事业。王羲之酒醒,看见这幅《兰亭序》,有几分惊艳、几分得意,也有几分寂寞,因为在以后的日子里,他将这幅《兰亭序》反复重写了数十百遍,都达不到最初版本的水准,于是将这份原稿秘藏起来,成为家族的第一传家宝。

然而,在漫长的岁月中,一张纸究竟能走出多远?

一种说法是,《兰亭序》的真本传到王氏家族第七代孙智永的手上,由于智永无子,于是传给弟子辩才,后被唐太宗李世民派遣监察御史萧翼,以计策骗到手;还有一种说法:《兰亭序》的真本,以一种更加离奇的方式流传。唐太宗死后,它再度消失在历史的长夜里。后世的评论者说:"《兰亭序》真迹如同天边绚丽的晚霞,在人间短暂现身,随即消没于长久的黑夜。虽然士大夫家刻一石让它化身千万,但是山阴真面却也永久成谜。"

二

现在回想起来,中国文化史上不知有多少名篇巨制,都是这样率性为之的,比如苏东坡、辛弃疾开创所谓的豪放词风,并非有意为之,不过逞心而歌而已,说白了,是玩儿出来的。我记得黄裳先生曾经回忆,1947年时,他曾给沈从文寄去空白纸笺,请他写字,没想到这考究的纸笺竟令沈从文步履维艰,写出来的字如"墨冻蝇",沈从文后来干脆又另写一幅寄给黄裳,写字笔是"起码价钱小绿颖笔",意思是最便宜的毛笔,纸也只是普通公文纸,在上面"胡画",却"转有妩媚处"[4]。他还回忆,1975年前后,沈从文又寄来一张字,用是明拓帖扉页的衬纸写的,笔也只是七分钱的"学生笔",黄先生说他这幅字"旧时面目仍在,但平添了如许宛转的姿媚。"[5]所以黄裳先生也说:"好文章、好诗……都是不经意作出来的。"[6]

文人最会玩儿的,首推魏晋,其次是五代。两宋以后,文人渐渐变得认真起来,诗词文章,都做得规规矩矩,有"使命感"了。以今人比之,犹如莫言之《红高粱》,设若他先想到诺贝尔奖,鼓足干劲,力争上游,决心为国争光,那份汪洋恣肆、狂妄无忌,就断然做不出来了。

王羲之时代的文人原生态,尽载于《世说新语》。魏晋文人的好玩儿,从《世说新语》的字里行间透出来,所以我的博士导师刘梦溪先生说,他时常将《世说新语》放在枕畔,没事时翻开一读,常哑然失笑。比如写钟会,他刚写完一本书,名叫《四本论》--别弄错了,不是《资本论》--想让嵇康指点,就把书稿揣在怀里,由于心里紧张,不敢拿给嵇康看,就在门外远远地把书稿扔进去,然后撒腿就跑。再比如吕安去嵇康家里看望这位好友,正巧嵇康不在家,吕安在门上写了一个"凤"字就走了,嵇康回来,看到"凤"字,心里很得意,以为是吕安夸自己,没想到吕安是在挖苦他,"凤"的意思,是说他不过一只"凡鸟"而已。曹雪芹在给王熙凤的判词中把"凤"字拆开,说"凡鸟偏从末世来",不知是否受了《世说新语》的启发。

中国文化史上,正襟危坐的书多,像《世说新语》这样好玩儿的书,屈指可数。刘义庆廖廖数语,就把魏晋文人的形态活脱脱展现出来了。刘义庆是南朝宋武帝刘裕的侄子、长沙景王刘道怜的公子,是皇亲国戚、高干子弟,同时是骨灰级的文学爱好者,《宋书》说他"招聚文学之士,近远必至。"他爱玩儿,所以他的书,就专捡好玩儿的事儿写。

《世说新语》写王羲之,最著名的还是那个"东床快婿"的典故:东晋太尉郗鉴有个女儿,名叫郗璇,年方二八,正值豆蔻年华,郗鉴爱如掌上明珠,要为她寻觅一位如意郎君。郗鉴觉得丞相王导家子弟甚多,都是品学兼优的三好学生,于是希望能从中找到理想人选。

一天早朝后,郗鉴把自己的想法告诉了丞相王导。王导慨然说:"那好啊,我家里子弟很多,就由您到家里挑选吧,凡你相中的,不管是谁,我都同意。"郗鉴就命管家,带上厚礼,来到王丞相的府邸。

王府的子弟听说郗太尉派人为自己的宝贝女儿挑选意中人,就个个精心打扮一番,"正襟危坐"起来,唯盼雀屏中选。只有一个年轻人,斜倚在东边床上,敞开衣襟,若无其事。这个人,正是王羲之。

王羲之是王导的侄子,他的两位伯父王导、王敦,分别为东晋宰相和镇东大将军,一文一武,共为东晋的开国功臣,而王羲之的父亲王旷,更是司马睿过江称晋王首创其议的人物,其家族势力的强大,由此可见。"旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家",循着唐代刘禹锡这首《乌衣巷》,我们轻而易举地找到了王导的地址--诗中的"王谢",分别指东晋开国元勋王导和指挥淝水之战的谢安,它们的家,都在秦淮河南岸的乌衣巷。乌衣巷鼎盛繁华,是东晋豪门大族的高档住宅区。朱雀桥上曾有一座装饰着两只铜雀的重楼,就是谢安所建。

相亲那一天,王羲之看见了一座古碑,被它深深吸引住了。那是蔡邕的古碑。蔡邕是东汉著名学者、书法家、蔡文姬的父亲,汉献帝时曾拜左中郎将,故后人也称他"蔡中郎"。他的字,"骨气洞达,爽爽有神力",被认为是"受于神人",让王羲之痴迷不已。

王羲之王羲之对书法如此迷恋,自然与父亲的影响关系甚大。王羲之的父亲王旷,历官丹杨太守、淮南内史、淮南太守,善隶、行书。明陶宗仪《书史会要》卷三载:"旷与卫氏,世为中表,故得蔡邕书法于卫夫人。"王羲之12岁的时候,在父亲枕中发现《笔论》一书,便拿出来偷偷看。父亲问:"你为什么要偷走我藏的东西?"羲之笑而不答。母曰:"他是想了解你的笔法。"父亲看他年少,就说:"等你长大成人,我会教你。"王羲之说:"等到我成人了,就来不及了。"父亲听了大喜,就把《笔论》送给了他,不到一个月,他的书法水平就大有长进。

那天他看见蔡中郎碑,自然不会放过,几乎把相亲的事抛在脑后,突然想起来,才匆匆赶往乌衣巷里的相府,到时,已经浑身汗透,就索性脱去外衣,袒胸露腹,偎在东床上,一边饮茶,一边想那古碑。郗府管家见他出神的样子,不知所措。他们的目光对视了一下,却没有形成交流,因为谁也不知道对方在想什么。

管家回到郗府,对郗太尉做了如实的汇报:"王府的年轻公子二十余人,听说郗府觅婿,都争先恐后,唯有东床上有位公子,袒腹躺着,一副漫不经心的样子。"管家以为第一轮遭到淘汰的就是这个不拘小节的年轻人,没想到郗鉴选中的人偏偏是王羲之,"东床快婿",由此成为美谈,而这样的美谈,也只能出在东晋。

王羲之的袒胸露腹,是一种别样的风雅,只有那个时代的人体会得到,如今的岳父岳母们,恐怕难以认同。王羲之与郗璇的婚姻,得感谢老丈人郗鉴的眼力。王羲之的艺术成就,也得益于这段美好的婚姻。王羲之后来在《杂帖》中不无得意地写道:

吾有七儿一女,皆同生。婚娶已毕,唯一小者尚未婚耳。过此一婚,便得至彼。今内外孙有十六人,足慰目前。

他的七子依次是:玄之、凝之、涣之、肃之、徽之、操之、献之。这七个儿子,个个是书法家,宛如北斗七星,让东晋的夜空有了声色。其中凝之、涣之、肃之都参加过兰亭聚会,而徽之、献之的成就尤大。故宫"三希堂",王羲之、王献之父子占了"两希",其中我最爱的,是王献之的《中秋帖》,笔力浑厚通透,酣畅淋漓。王献之的地位始终无法超越他的父亲王羲之,或许与唐太宗、宋高宗直到清高宗这些当权者对《兰亭序》的抬举有关。但无论怎样,如果当时郗鉴没有选中王羲之,中国的书法史就要改写。王羲之大抵不会想到,自己这一番放浪形骸,竟然有了书法史的意义,犹如他没有想到,酒醉后的一通涂鸦,成就了书法史的绝唱。

上一页 1 2 下一页