《守望天山——杨增新与现代新疆》 杨镰 著 新疆人民出版社

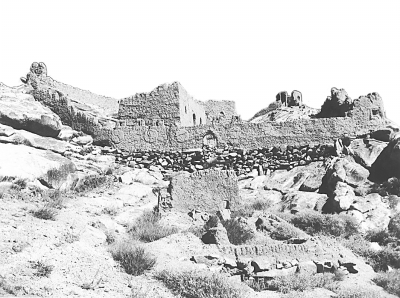

杨增新亲自接待斯文·赫定与徐炳昶率领的中国西北科学考查团。

编者按 本报自即日起推出“光明读书会”栏目,在书海中为读者选好书,品经典;邀请专家学者表见解,汲精华;同时也希望读者以读书会为平台,交高朋,寻益友。扫描二维码,获取更多线下活动预告。

本期光明读书会,向读者推介的是新疆人民出版社新书《守望天山——杨增新与现代新疆》,参加对谈的是该书作者、社会科学院文学研究所研究员杨镰,社科院中国边疆史地研究中心研究员马大正,新疆人民出版社社长程春,本版责任编辑张焱担任主持。在此,特将读书会内容加以整理,以飨读者。

杨增新:反对疆独的第一人

主持人:学界对杨增新有一个评价,说他是“反对疆独第一人”,保证了新疆的稳定发展,请杨镰先生简单地介绍一下杨增新其人。

杨镰:杨增新(1864-1928年),云南蒙自县人。清光绪十五年进士,在河西任职,先后出任中卫、天水知县,河州(甘肃临夏)知州,以及甘肃提学使、高等学堂监督等职务。光绪三十四年调赴新疆,担任镇迪道兼提法使,做巴里坤和乌鲁木齐的地方行政长官。椅子还没坐热,清朝灭亡了,袁世凯任命新疆巡抚袁大化为新疆都督,袁大化坚辞不就职,匆忙返回内地,举荐杨增新出任主要负责人——新疆都督,直到1928年遇刺身亡。杨增新是民国时期新疆第一位管理者,也是留下了不可磨灭的业绩的人。马大正先生做出归纳,称其为“反对疆独第一人”。

杨增新对新疆的主要贡献在两方面:一是维护了国家领土的完整。清朝灭亡,与新疆相邻的内外蒙古分治,外蒙古追随俄罗斯。阿勒泰在清朝时期归属外蒙古,阿勒泰山主峰是北疆制高点友谊峰,杨增新说,“我们不能仰着脸看人”,他两手抱空拳,没钱又没兵,靠谋略与当地蒙古、哈萨克等民族的支持,将阿勒泰收归新疆建制。假如杨增新没有收复阿勒泰,俄国瓦解新疆就指日可待——沙皇早就企图将新疆作为俄国新省份了。

杨增新的第二个贡献,在于维持了新疆的稳定和发展。清朝治理新疆,靠“协饷”,这是向东南沿海富庶省份增收的一笔饷银,每年有二三百万两左右,用于维持新疆整体格局,发放新疆官员的薪金和军饷。清朝灭亡了,协饷没有了,杨增新靠和基层的沟通互助,以及谋略、心智,将新疆保持在中国领土范围内。“新疆区域将分崩离析”成为泡影。

对现代中国,杨增新的贡献无可替代,必须给予特殊关注。没有杨增新,新疆——西部以致中国的和谐稳定、共同发展,必定为动乱、饥荒、民族冲突淹没。杨增新坚决反对境外人士来新疆传教,反对任何人建立经文学堂,其意义深远。他的立足点是新疆的不同民族,不能强调以往曾出现过的纠纷抗争,而应该提倡共同点——不论在绿洲城镇还是偏远山乡,各民族群众都撙节资源,保护环境,尊老爱幼,以和谐共存促进发展,“新疆人”有一致的美好前景。这些认识,不仅存在于新疆的历史档案与同时代人的记忆之中,而且对现在我们建设丝绸之路“一带一路”,也具有重大意义。

1984年起,我从环游塔里木开始,到天山南北各地考察。在偏远绿洲、荒郊野外,老百姓们说到杨增新,激动得语不成句,提起“老将军”热泪盈眶。最让我感动的,是一位一百多岁的罗布人库万·库都鲁克,他曾给斯文·赫定当过驮夫,给斯坦因拉过骆驼。提起杨增新他说:“老将军在世的时候,我们罗布人的天地非常宽广。”说完热泪盈眶。那时候杨增新去世近60年了,却仍然保有这样的民心民意。

马大正:杨增新在新疆的十七年,做了很多事,除了维护我们国家的领土完整,还面临来自于中亚、西亚“双泛”思想渗透的挑战。20世纪初是新疆分裂与反分裂斗争的源头,杨增新的政治敏感性很强,对“疆独”的危害认识得比较清楚,采取了一些有效遏止“疆独”“双泛”思想传播的措施。比如,对一些来自土耳其,打着办学幌子传播“双泛”思想的人,他会马上赶走,查封学校;对一些到国外留学、经商,带着“双泛”思想回来予以传播的人,也采取比较严厉的措施。同时,他还有意识地在新疆提倡中原文化的传播,开办学堂,切实进行双语教学、宣传儒家思想,这也是我们现在一直提倡的事情。

除此之外,杨增新关注新疆的民生。作为“父母官”,不管哪个民族的人,只要生活在新疆,他都将之视为子民来爱护,重视解决普通百姓的民生问题,所以“老将军”才有那么好的口碑。这一点很值得我们以史为鉴。

杨镰先生这本书尽管写的是历史,但他心里想的是现实,我觉得这也是一位历史研究工作者社会责任的体现。