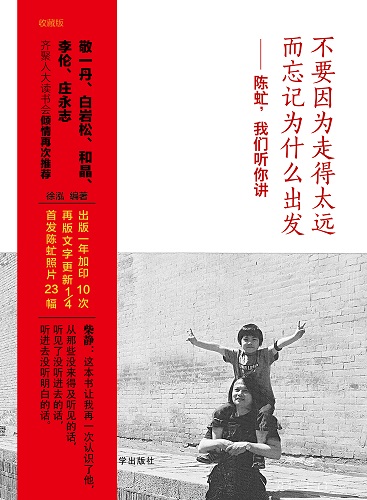

(本文摘自《不要因为走得太远而忘记为什么出发——陈虻,我们听你讲》(收藏版),中国人民大学出版社2015年1月版)

《陈虻,我们听你讲》系列博文之十七

你要往上顶,才能顶出一片新天地

2011年度感动中国人物照例在2012年春节之后隆重揭晓。

央视主办的这个年度特别节目,从2003年播出首期,已经走过了十个年头。

颁奖盛典主持人之一白岩松说:如果问这些年来,央视原创了哪些成功的电视品牌,我想《感动中国》一定可以名列前茅,甚至排名榜首。

2010年8月,我和白岩松一起参加了在日本东京举办的一次国际研讨会。会议间隙,我向他请教如何整理陈虻的相关资料。他说:“要说陈虻的成就,第一当然是《生活空间》,其次应该是《感动中国》,您注意到这个问题了吗?《感动中国》是他的创意。”

我说:“有相关的文稿或者录音资料留下来吗?”

白岩松说:“肯定没有,都是策划会上侃的。不过,我的新书上有一段写到陈虻,写到《感动中国》,十天后您就可以看到。”

十天以后,白岩松的新书《幸福了吗》上市。翻到第12章203页果然有这样一段:

2008年年底,在第七个《感动中国》诞生之前,陈虻英年早逝,引发整个新闻评论部人内心巨大的感情地震。追悼时,人们谈论更多的是他创办的《生活空间》“讲述老百姓自己的故事”,但别忘了,还有《感动中国》的最初创意。

本篇博文的关键词:创意、策划、创新

陈虻:做电视必须创新,而创新就是永远做那没人做过的事情。

“讲述老百姓自己的故事”、“感动中国”,这两个可以写进中国电视史的创意,产生的过程,都带有一点传奇性。

1993年11月,陈虻忙于调整《生活空间》的定位,当时非常需要找到一句清晰的标版语,告诉观众《生活空间》这四个字代表了什么。

改版不像创办,节目已经在一天天播出。陈虻说:好比一个饭店一边营业一边装修,当时工作的繁忙程度,是以半小时、十分钟计算时间的。没有更多的工夫考虑,只有回到家里睡觉前才有点时间冥思苦想。

有一天,陈虻回到家,累得什么都不想动,迷迷糊糊地就睡着了。半梦半醒之中,脑子里显出来几句不同的话,他下意识地抓起床头的纸和笔,摸着黑直往纸上划拉。神助似地划到第四句:“讲述老百姓自己的故事”,陈虻心头突地一震,整个人当下全醒了。“我要的就是这句话!”一看表,才凌晨4点。

当年的一位编导郭佳清楚地记得:那天,陈虻穿着一件褐色的皮夹克,推门而入,外套还没来得及脱,他就说出了那句话,没错,就是那句注定要被写入历史的话:“讲述老百姓自己的故事”。

这句标版语,彻底地改变了栏目的方向,普通人从此开始成为电视的主角,历史终于还给了普通人。

中国国际广播电台的记者杜波,1995年3月曾经和陈虻一起去丹麦采访。他和陈虻一见如故,工作之余,两人一直在倾心交谈。那时《生活空间》正播得红火,谈话自然多有涉及。杜波在纪念陈虻的博文中写道:

我问他为什么会想到开设这个栏目,他说电视上全是当官的故事,没有一个专门栏目反映老百姓的生活和心声,他为此想了很久,终于确定了栏目的形式。“讲述老百姓自己的故事”这句话,是在夜里躺在床上突发灵感时想到的,这句话里最关键的词是“自己”两个字,表明了节目制作者的自我定位,不居高临下,不唯书、不唯上,不板起面孔说教,而是把自己当成老百姓的一员,把老百姓视为自己人对待。

当时的中央电视台杨伟光台长也非常赞赏《生活空间》新的定位与标版语。他大笔一挥,奖励制片人陈虻600元钱。陈虻回家对母亲说:杨台长给了我“点子”奖,可是钱会花完的,最好给我发个奖状,我能永远保存。

《生活空间》第一任制片人梁晓涛在《记住陈虻》一文中也谈到这句栏目推广语的深刻意义:不仅表述的是栏目的内容,更重要的是宣示了一种态度,作为电视人,你如何对待普通人,你如何看待时下的社会,你如何记录你所生活的时代。

陈虻:一个创意的产生,决不仅是个人的灵感,而是各种社会因素的集合。当你想到这个创意的时候,实际上它已经形成了一个社会需要。

2002年陈虻已经出任央视新闻评论部副主任了。9月的一天下午,部里十几个人在开策划会,讨论应该制作一个什么样的年度人物评选节目。

大家心里都没底,因为社会上各种各样的人物评选太多了,林林总总,什么“十大新闻人物”、“年度经济人物”等等。如何做出与众不同,而且还具有自己的特色?创意的“头脑风暴”开始。

白岩松在他的书中形容当时的情景:“各种各样的建议被提出,又在越来越多的烟雾中被否决,不是不符合理想,就是不符合操作,或者太没有国情观念。”

一个下午的策划会,开到后来有点山穷水复疑无路了。“振兴”、“振奋”、“震撼”,各种词汇还在碰撞,没有新意。此时,陈虻突然提出了一个点子:找好人,评选让人感动的年度新闻人物。

话音落下,瞬间的沉默。但迅速地,思维的僵局被“感动”两个字打开。陈虻的思想火花,一下点燃了大家创作的激情,照亮了这个节目的方向。

后来谈到他的思路,陈虻说:一方面是为了规避一些我们不易过于渲染的新闻人物,推出真正正面的有积极意义的人物。另一方面,我始终认为,一个社会真的需要让人们相信它有某种高尚的东西,然后在让人们相信的同时,去建立一种生活的信念。

于是对这个节目的定位,陈虻有了一锤定音的总结:“发现这一年中曾经有的一种感动,并把它凝固下来,化为一种力量,在人们心里留下一点关于我们生活的这个时代的记忆。”

陈虻:每个媒体人,应该有一个自己的标准,也就是我们要发出一个怎样的声音。

其实陈虻的两个创意,在思想与价值理念上是完全相通的:关注人的命运,关注人的精神世界,正是他做电视一以贯之的坚守。

陈虻讲过他对《生活空间》的定位所做的两次调整:

第一次,1993年、1994年,我们走的是人文教化的路子,表达对每一个人尊重,是那种需要以真切和平等才能体现的尊重。第二次,1996年,我们提出了新的目标:在飞速变化的社会背景下,实现人文关怀,为未来留下一部“由小人物构成的历史”,更强调关注社会变革,关注社会变革影响下的人物命运。

而《感动中国》在最初的创意与策划中,就蕴含着一个重要的理念:在人格与感动面前,人人平等。这就为越来越多的普通人走上这个舞台做了铺垫。

在2003年这个特别节目首播以后,央视举办了研讨会。会上,陈虻做了进一步的阐释:如果说年度经济人物评选带给观众的是一种社会的影响力,那么“感动中国”带给观众的是一种人格的力量,精神的力量。

他说:在一个市场化、世俗化、多元化的社会,人们的情趣、价值观、认知角度都千差万别,能够引起亿万中国人的关注和共鸣,并在公众中引发群体性的强烈感动的,一定是那些非同寻常的人物和事件,以及他们体现的那种具有非凡感召力和震撼力的精神境界。

《生活空间》与《感动中国》,两个创意,虽然相隔九年,但创意的生发点:人文情怀,关注草根,记录历史,尤其是记录社会转型期中国人的精神史、心灵史,陈虻给自己确定的职业追求、社会责任始终没有改变。

陈虻:我始终相信做节目、办栏目,就像十指捧水,如果每个指缝间都往下漏,捧起来就会两手空空。同样我们如果在每个制作环节上不抓紧,没有一个基本的质量追求,那么任何思路都不可能成功。

当时,《东方时空》策划组承办了这个特别节目,陈虻直接负责,办公室搬到了南院。参与过这项工作的刘波在《天堂里还会有百姓故事》、何昊在《印象陈虻》的悼念文章中都有过描述:

陈虻主任天天都在和大家讨论节目的内容形态。人物评选活动的程序、标准,颁奖典礼的内容和形式,都是在一次次的讨论中形成的,VCR、颁奖词的路数、风格,也都是一点点抠出来的。

VCR,即人物短片,陈虻非常重视。他一遍遍地审,编导也是一遍遍地改。他审片时不是审完了只告诉编导改什么,而是与编导讨论。一个短片五、六分钟,讨论的时间却要半个小时。刘波说:“陈主任不仅在总体宏观上有指导,在微观、细节处也给予节目各种灵感。那些灵光的闪现让这个节目第一次亮相就名声大振。”

2002年的“感动中国”在简陋的国安剧院录制,场面远不如现在宏大,虽然拼命送票,但观众还是来得稀稀拉拉,因为还没有人知道这是个什么节目。陈虻却成竹在胸,等一切都停当之后,他坐到了观众席上。在设计好的环节处,陈虻站起来带头鼓掌。刘波感慨:这真是少见的领导。

那年,陈虻一有时间就会到《感动中国》小小的办公室来,他喜欢坐下来和大家聊天。晚上,大家在办公室啃着鸭脖子、喝着啤酒,有时候也会听上他一段侃大山。

陈虻常常谈起《生活空间》初创时的情景:每天一大早,大家就群集办公室,开始侃选题。回来一拨人,马上开侃当天拍回来的节目,有素材的一起看,大家知无不言,侃明白了接着出去再拍。常常饭都忘了吃。刘波在回忆文章中说:“他是那么怀念那段岁月,说起来的时候脸上满是兴奋的表情,我至今都还清晰地记得。”

与《生活空间》有着同样的叙事风格,《感动中国》要求平视、平等、人性化的一种表达,不用概念、不喊口号、不用讲空话套话,白岩松说:“只要放心讲述真正好人的故事,用细节、用情感、用回到土地的质朴来讲述。”

陈虻曾经对这样的叙事风格做过一个比喻:一个人就是一部书,《生活空间》所要做的,就是把这本书翻开,像他的妻子、像他的父亲、像他的朋友一样去读。其结果,一切都将来得最直接、最根本。

“用感性的方式表达,以细节的魅力展示,积聚震撼人心的人格力量,用国人的心路历程来见证重大的新闻事件。”对《感动中国》的定位,陈虻又提出了一个精准的指导性意见。

当年的《生活空间》让2000位普通人上了电视,当了主角。《感动中国》的十次评选,当选的最大群体也是普通人,超过获奖者的半数。普通人登上国家级颁奖台,接受采访,继续讲述老百姓自己的故事,成为这个年度特别节目最大的亮点。

白岩松在他的书里说:每一次录制《感动中国》,都会想到陈虻。只可惜,后来,变成了追忆。

《感动中国》的办公室,黑板上有一行未被擦掉的字:“一直被模仿,从未被超越。”

陈虻:精神产品的创作者永远是这样的工作,你不知道这事该怎么办有挑战性,这是最好的状态。

策划、创意,在陈虻的工作中须臾不离。他的智慧、才华得以充分展现。可惜,对于电视生产如此重要的环节,我们没有找到一些实质性的记录或总结,只见到一些零星的策划方案,还有碎片化的回忆:

网友panbetter在题为《优秀的陈虻走了》博文里,描述了策划会上的陈虻:

陈虻是那种讲话循循善诱,但绝不大妈的人,个人气质强烈却又总是给谈话对方以充分的尊重。他主持策划会,无论是白岩松级别的腕儿,还是最年轻的编辑记者,都能享受到平等的话语权和表达空间,而他也总能在适当的时候把话题引向深入和更高层面,策划讨论颇富效率,而且是一种享受。

央视资深策划人宣明栋说:在我内心深处,觉得陈虻是个厉害的对手。非常厉害。非常厉害。只要他说话,没有新内容不成,没有新说法不成,没有幽默的效果不成。他怕没有这些,就是老了,退步了,或者跟不上时代了。

他在题为《事先也不知道》的悼念文章中,回忆了2003年9、10月间发生的一件事情:当时新闻评论部决定用竞拍的方式决定《中国日记,我们的2003》节目方案。宣明栋提出的策划方案被采用,于是他就成了这个节目的总导演。

陈虻分管这个节目。在《中国日记,我们的2003》项目组成立会上,陈虻发言,开门见山:这个节目的方案我看了,有新意。但是做出来什么样子不知道。做电视必须创新,而创新,很可能就是做那些我们创作人员事先也不知道是什么的东西。

宣明栋说:陈虻的这句话,我现在还记得,也成为了我的一个工作原则。这是创新的最好境界吧。真是彻底的新,还有对未来不确定性的自信。

提起创意与策划,还有不能忽视的一笔:

一种电视外的产品:央视新闻评论部内部年会,为陈虻和他的同事们的策划与创意才华,留下了浓墨重彩的记录。“恶搞”视频2000年《粮食》、2001年《分家在十月》、2002年《东方红时空》,先以DVD流传,后被放到网络上,一发不可收拾,走红的程度,节目的知名度、美誉度,一举超过所有的新闻节目、娱乐节目。

恶搞视频,在年会上开天辟地的是《粮食》,此片就出自《生活空间》。陈虻安排手下几个哥儿们,冥思苦想,别出心裁,攒出了这样一个节目。在年会上一播放就引起轰动,大家强烈要求再放一遍,自此激起的“恶搞”创意一发不可收拾。

白岩松在《幸福了吗》一书中有专门的篇章谈到内部年会和这些视频。他说:表面充满恶搞气息的年会,其实背后充满着让人眼前一亮的创意,它自由、平等、民主,成为辉煌时期中央电视台新闻评论部前卫文化中特有的一部分。

巅峰之作《东方红时空》的策划与创意,白岩松在书中点名道姓了四大主力:崔永元、杨继红、陈虻,还有他自己。

附文:

陈虻也被他的部下“恶搞”,这同样是当年新闻评论部的传统:年会上被恶搞与折磨的主要对象是领导。新闻几加几的楠在《陈虻,我们听你讲》系列博文的跟帖中发过这样一条:

今翻出8年前戏谑陈虻的MV“绿色恐怖分子”《毙片之歌》(出自2004《社会记录》年会)。陈虻,啸聚挥帜的电视界精神领袖,MV对他的恶搞有多狠(如抠鼻子,如“南院的枪击骗子”),也在丈量上下级的心有多近,因为领导权威不是权力威慑。怀念。

在跟帖中,还有这样一段对年会有趣的往事追忆:

话说有一次年会上,主持人崔永元拿陈虻开涮:陈主任,请回答,范仲淹《岳阳楼记》那个名句“先天下之忧而忧”的上一句是什么?只见陈虻略一沉思,从此名篇的中段背起“至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,……”一直背诵到“先天下之忧而忧”。这个功夫,可把在场的各位都惊着了。