没有几位诺贝尔奖得主真打算去巴基斯坦或是刚果的边远地区,只为倾听无名人物的故事。奈保尔做到了。这表现了一种伟大的谦虚,从最低微的印尼人、最平凡的巴基斯坦人、最穷苦的非洲人身上,他依然能够看到自己的痕迹。

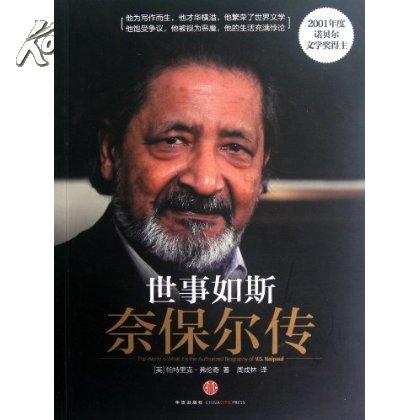

《世事如斯:奈保尔传》

[英]帕特里克·弗伦奇著

周成林译中信出版社

2012年4月第一版560页, 68.00元

奈保尔呈现出的公众形象是个愤怒的男人

包括我自己在内的许多作家都欠维迪亚·苏莱普拉萨德·奈保尔(Vidiadhar Surajprasad Naipaul)的情。他开启了文学的多种可能性,找到了新的途径去观看、描述世界,特别是非西方世界。对于他的崇拜者来说,想不去模仿他简直难上加难。刻意模仿自己尊重的作家也许是一种真诚的恭维,但这也是对奈保尔或任何好作家为何出众的深深误解。奈保尔在反省写作时,最为执迷的就是如何找到自己的声音:不断探索他在世界中的位置,一种独特的视角,一个写作罗盘。

一些年轻作家急于模仿的“奈保尔之声”,无法通过引用他对种族、殖民地经历、印度、文学或任何事情的观点来定义。他常常故作惊人语,尤其是在访谈中,让人震惊、愤怒或不屑一顾,好像是保护“作家”自主性的烟幕弹。使得奈保尔的作品如此有启发的,是他将经历,旅行,对物理世界的细致观察,对理念、历史、文化、政治的尖锐分析变成了一种艺术。

奈保尔之前一代的“旅行写作”—罗伯特·拜伦、伊夫林·沃、彼得·弗莱明的作品常常以逃避的形式出现,对作者和读者来说都是如此;逃避麻木、灰暗、市侩的英格兰,逃避来自阶级、性取向主流的苛责,以及寄宿学校教育的令人窒息的魔力。外国人和他们独特的处事方式自然叫人发怒,但也极具娱乐功能。

奈保尔写印度、非洲、加勒比海、拉丁美洲、亚洲的书有时很滑稽,但却不是这一类型。它们也不属于旅行文学的另一大类型—自我表现型。奈保尔笔下的世界,全靠他的双眼和双耳。他嫌弃大而化之的概括,他听人们说话,不光是他们的观点,还有他们的语调,他们对词汇的精确选择,甚至他们的闪烁其辞。他的双眼同时记录下一切,服装、姿态、表情、那些能让他进行精准白描的物理细节,就像一个鳞翅目学专家研究蝴蝶。然后他那警觉、从不感伤、对浪漫主义矫情充满怀疑的大脑会对这些细节观察进行过滤。

无论写虚构还是非虚构,奈保尔的声音都是个人化的,因他从个人经验中抽取材料;他的旅行,他在特立尼达的童年,他在英国的生活。不过他也选择对许多事闭口不言。比如他的第一任妻子帕特·黑尔(1996年去世),虽然她陪着他去印度和其他地方,却从没在纸上出现过。还有奈保尔多年的英裔阿根廷情人玛格丽特·穆雷,时常在他妻子不在时陪伴左右。没有什么特别理由一定要提到她们,她们不在作者希望讲述的故事中。