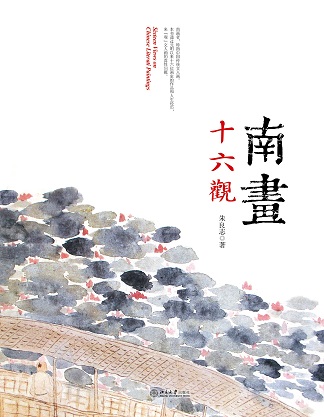

书 名:《南画十六观》

作 者:朱良志

出版社:北京大学出版社

内容简介

南画者,特指中国传统文人画。本书是作者研究传统绘画的一本新作,通过元明以来十六位代表性画家作品和人生的研究,来探讨支配文人画发展的根本因素——生命真性问题。全书秉承作者一贯寓深邃思想于优美表述中的书写方式,深具可读性。

作者简介

朱良志,北京大学哲学系教授、博士生导师,北京大学美学与美育中心主任,北京画院外聘专家,美国纽约大都会博物馆高级研究员。长期致力于中国传统艺术的研究,尤长于中国传统哲学和艺术关系的分析,并注意从艺术中剔发中国人的人生智慧。出版有《石涛研究》、《八大山人研究》、《中国艺术的生命精神》、《真水无香》、《中国美学十五讲》、《曲院风荷》等著作。

书摘正文

序 言

文人画的真性问题

一

开宗明义,先说书名。“南画十六观”,所观者为何?观画之真性也。此所谓南画者,特指中国传统文人画。所以本书的研究重心定在:文人画的真性问题。

昔读陈老莲《隐居十六观》,感其取意之深。十六幅画,十六个观照点,依次为:访庄、酿桃、浇书、醒石、喷墨、味象、漱句、杖菊、浣砚、寒沽、问月、谱泉、囊幽、孤往、缥香和品梵。这十六幅画,是他晚年隐居生活的写照,是他此期精神追求的缩影,也是他有关人生诸种问题之“图像答案”。所以言“观”者,即在观生命之真实。

老莲此画之名来自佛经。《观无量寿经》有十六观之门。该经说一个念佛的行者愿生西方极乐世界,请佛说修行的方法,佛给他说十六种观法,也即往西方极乐世界的十六种门径,分别是:日想观、水想观、地想观、宝树观、八功德水想观、总想观、华座想观、像想观、佛真身想观、观世音想观、大势至想观、普想观、杂想观、上辈上生观、中辈中生观和下辈下生观。每一观都示以具体的修行办法。如水想观,见水澄净,想到它的不分散,想到它会变成冰,由冰想到琉璃,总之,就是要心灵如明镜,内外澄澈。

观,非视觉之观察,乃观心以进净土,进真实之门。我所以取十六观之名,非依佛经而立本书之意,也非专对老莲《隐居十六观》的讨论,而是由此引出一种观照真实的思想。因为,在我看来,推动传统文人画发展的根本因素,就是一个“真”的问题。宋元以来的文人画家尝试从各种不同的途径,来进入这个“真实之门”。

文人画发展的初始阶段,“真”的问题就被提出。荆浩那篇天才论文《笔法记》,讨论唐代以来画界出现的水墨这一新形式,他从“真”的角度,为水墨的存在寻找理由,提出“度物象而取其真”的观点。度者,审度也。绘画须造型,造型须有物,画有其物,就是真的吗?水墨渲淡,和鲜活的色相世界有如此大的差异,能说是真实吗?文章从绘画的基本特性谈起,通过问答的形式,推出两种观点,一是“画者,华也”。这是传统画学的主流观点,即绘画是运用丹青妙色图绘天地万物的造型艺术,绘画被称为“丹青”就含有这个意思。荆浩认为,“华”,只能是“苟似”,只具表面的相似性。一是“画者,画也”。“画”是“图真”,表现世界的“元真气象”,展示出“物象之原”。后来北宋人托名王维《山水诀》所说的“肇自然之性,成造化之功”,也是这个意思。画者画也,这种同字诠释,所强调的是“依世界的原样而呈现”的思想。