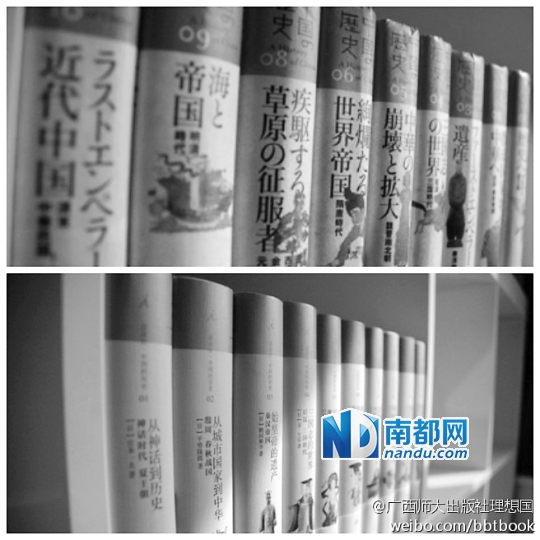

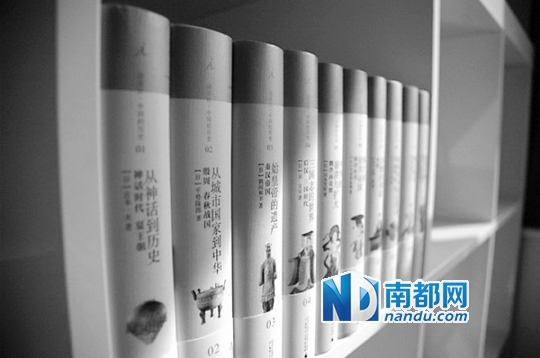

日文版和中文版的《讲谈社·中国的历史》。这套丛书包括《从神话到历史:神话时代、夏王朝》、《从城市国家到中华:殷周 春秋战国》、《始皇帝的遗产:秦汉帝国》、《三国志的世界:后汉三国时代》、《疾驰的草原征服者:辽西夏金元》、《末代王朝与近代中国:清末 中华民国》等分册。

南都讯 记者李昶伟 中文简体版《讲谈社·中国的历史》自近日上市以来,在学界内外的读者中引起了普遍的好评,据出版社透露,首印两万册刚上架便着手加印一万册。这套由日本中国史领域代表学者执笔写给普通读者的丛书阵容可谓强大,撰写者包括宫本一夫、平势隆郎、金文京、小岛毅、杉山正明等知名学者。海外研究中国学,日本成就斐然,独树一帜,这套书可见一斑。而简体版《讲谈社·中国的历史》全十卷的出版历时五年、更是经历五次调版、十易封面,此间颇多曲折,南都记者专访该书责编、“理想国·大众馆”负责人杨晓燕,一探出版内幕。

讲谈社审核出版资质就有一年之久

从中方提出报价,日方不断审核出版资质,到找寻合适的翻译者、合适的推荐学者、翻译、编辑、制作地图、选配图片、地图送审、重大选题送审、排版调版、设计封面,整个过程几乎用掉了五年的时间。杨晓燕开玩笑,“里面每一步都是‘血泪史"。杨晓燕说,五年时间审核出版资质、确定出版花了一年时间;翻译花了一年时间;编辑花了近三年时间。这套书的出版过程延宕了这么久,讲谈社负责对接的人都走了四个。

2005年,《讲谈社·中国的历史》作为讲谈社建社一百周年献礼,每月出一本,原书十二本陆续出了一年,“2007年我拿到这套书时便有了想出版的想法。”杨晓燕说2003年非典期间她去日本探亲在日本住了一个月,在日本书店看到岩波文库的世界史,也看到日本出版的很多与中国古典文化有关的书,很喜欢很想引进出版,但回来以后一算,像这种大型丛书翻译成本实在很高,没有人支持那么大的投入,当时她还在中国大百科出版社做编辑。

后来到广西师大出版社理想国,当时的北京贝贝特出版公司,杨晓燕从编辑岗位转到营销,做百家讲坛等畅销书,一直到2008年年底,理想国成立大众馆,她重回编辑轨道,讲谈社这套书才重新提上日程。杨晓燕说,“和剑桥那样的专题史不同,国内很少这样专业领域学者写给大众读者的通史,整体品质很高,并且还能图文并茂。”

但和讲谈社沟通版权的过程也并不是那么顺利。杨晓燕记得,最开始表示出版意愿时,讲谈社很谨慎,“他们的态度是:这些学者在我们这儿都是赫赫有名的,不能随便交给哪个出版社出。我就把理想国在人文社科学术方面的出版业绩等告诉对方,这之后讲谈社又问你们有编集委员吗—他们所谓的编集委员相当于一个大项目的主编、副主编,我告诉他们国内出版社很少有编集委员会的架构,但每一卷都会请重量级的学者做推荐。然后讲谈社又要求给出一个推荐学者的名单和译者的名单,我就把具备翻译这套书资格的、既懂日语又有专业背景的译者,拟请作序的各断代领域里非常有分量的学者都写了详细的介绍。他们那边将这些资料都汇报给各卷作者进行审定。”

“审核出版资质、确定做这个书就有一年之久,”杨晓燕说,日本人对版权问题很认真,日方给理想国授权出版之前,有一个工作是要取得每一个作者的授权,“每个作者都写了授权书给它,才能把这套书的版权给我们。最后用了大概一年时间才把十个作者的合同签回来,中间还有作者把授权书给弄丢了,又补发之类的。”

为什么这个过程这么久,杨晓燕提到还有一个原因是讲谈社在咨询了很多作者后,作者表示要为中文版写序或者写后记,修改原书错误等。第四卷《三国志的世界:后汉三国时代》作者金文京甚至提出自己翻译的想法,考虑了很久还是决定由出版社翻译。收集完所有这些之后才签正式合同,“最后签正式合同的时候,我们有的书稿都已经翻译完了。”