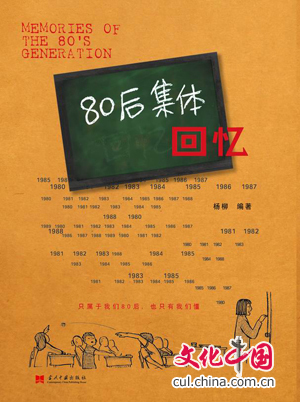

《80后集体回忆》

《80后的集体回忆》 杨柳著 当代中国出版社 定价:29.00元

内容简介:

本书是从2006年开始在网络上疯狂转载的“李雷和韩梅梅”贴子的原创者,集合一批有着共同回忆和怀旧心境的“80后们”,从儿时的吃、喝、玩、乐、学等各个方面进行“集体回忆”。从个体的角度,用最朴实的语言,讲述个人的经历和情感,这种抒发是个体的,却可以折射出一代人的光芒,成为一代人无法遗忘的回忆。

作者序

2006年的春天,我在香港念大学。某晚我照例在天涯社区闲逛,看见一篇讨论初中英语教科书的帖子,李雷和韩梅梅这两个自从初中毕业就几乎再也没在我脑子里出现的人物,突然又回来了,一下子我回忆起好多当年上英语课和同桌以及前后座同学之间的趣事。我一直有写博客的习惯,所以一时兴起,就把当年瞎编乱造的李韩情事写进了博客。当时那篇文章不仅写了我们幻想的英语教科书中人物之间的关系,还写了我的英语老师,以及我们班英语课上发生的搞笑事情。这篇博客文章不知被谁掐头去尾地转载了,转来转去,一直到2007年下半年,我忽然发现,这篇流行于各大网站论坛的帖子里部分内容,不就是我的那篇文字吗?

2008年夏天,我大学毕业,收到了美国某所大学研究生的录取通知书。在香港潮湿闷热的天气里,我像一只小蚂蚁在学校、宿舍、各个政府机关和美国大使馆间奔波,每天忙于毕业、准备各种文件、申请签证、打包行李的杂事,又沉浸在离别伤感中不能自拔。有一天我的博客收到一条消息,一位自称是《南方周末》报社记者的人,说在写关于80后对英语教科书集体回忆的报道,在网上搜索后发现那个帖子的内容最早出现在我的博客上,想采访我。我有些惊讶,问那位记者,这个李雷和韩梅梅的恶搞,都提升到“80后集体回忆”这个高度上来了?太夸张了吧?她说可不是吗,李雷和韩梅梅现在可火了,还出了品牌,已经有T恤、文具、漫画等产品了。

当时的我真没想到报道出来后,影响还挺大的。因为提到了我的名字,我特意让我妈买了10份《南方周末》,送给亲戚朋友。大家纷纷表示,看不懂,不明白文章想表达什么。这时,我才意识到,李雷和韩梅梅,只属于我们80后,也只有我们懂。当年的那些红封皮的课本,“五讲四美好青年”的人物设定,一遍一遍根本不过脑子的“How are you?I’m fine,and you?”的诵读,同学之间根据课本的即兴发挥和无聊乐子,甚至课本上的涂鸦,如今已经变成一种很难解释清楚的东西,在触动着80后共同的神经末梢。

这之后有挺多媒体和我联系,话题也围绕着李雷和韩梅梅,试图挖掘这里面的深刻含义,甚至有记者打电话给我说,有专家评论,李雷和韩梅梅事件体现了80后当年的“性压抑”。我说真扯淡,这专家一定是50后。

虽然我大学的第二专业是社会学,但我一直认为,很多事儿如果非从社会学的角度去挖掘深度,不免有点做作和假学究。并不是任何事情都有深刻含义的。所以我开始抗拒媒体关于李雷和韩梅梅的一窝蜂似的炒作。那时我的博客几乎每天都能收到好几条媒体发来的信息,但只有一条信息让我真正兴奋起来,当代中国出版社的一位编辑问我,能不能就着这股劲儿,写一本关于80后集体回忆的书?

我平时虽爱写写读读,但自我感觉总没正形,登不了大雅之堂。虽然自知没能力写书,可80后集体回忆这个题目,又深深吸引着我,每天不管手头做什么,脑子里总会不由自主想起小时候的各种事,回忆的闸门一打开,真是翻江倒海。可我对这本书还是很迷茫,80后集体回忆包括什么?生活有这么多层面,吃喝玩乐上学放学,如何一一涵盖?中国这么大,北京小孩儿喜欢的、爱玩的,上海小孩儿可能并无共鸣。80后这个概念又太模糊,1981年出生的和1989年出生的人,生活经历大有不同。