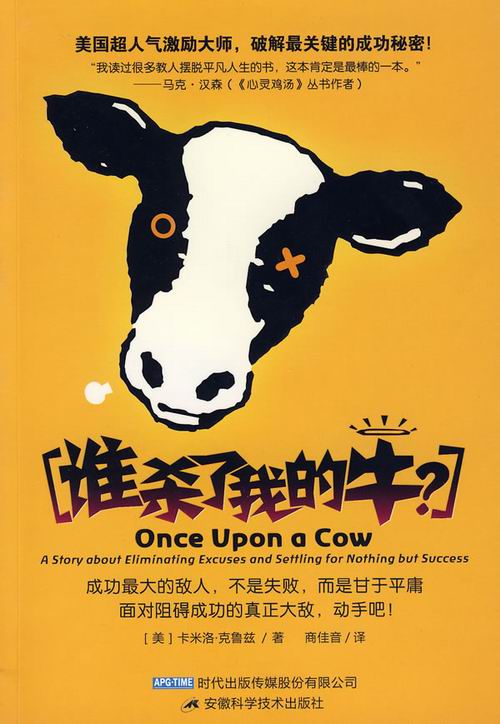

牛年伊始,美国作家卡米洛·克鲁兹的著作《谁杀了我的牛?》却成了我这个书虫的首本读物。事实上,它确是令我茅塞顿开,获益多多。

书的开篇即是一则关于“杀牛”的寓言,看似随意漫谈,读来却又扣人心弦:一个睿智而经验丰富的老师想向弟子传授获得快乐而成功生活的秘诀,于是带着弟子寻至一荒僻穷困的山村,并落脚于村中最贫苦的住房面积不足14平方米的八口之家。意料之外,这家人却拥有一头奶牛——唯一的使他们不至于限入赤贫并以此博得邻居尊重的财产。翌日晨,当这家人尚在梦中之时,老师却与弟子“不告而别”,走时,老师竟将随身携带的匕首突然刺向了奶牛……

不要说故事中的弟子惊讶万分,相信每一个读者都会和笔者一样觉得不可思议——毫无疑问,这家人将限入“灭顶之灾”而“家破人亡”,毕竟,奶牛是全家人的唯一生活来源和精神“依靠”。然而,一年后,当老师带弟子“旧地重游”时,一切又出乎预料,这家人不仅没有遭到“灭顶之灾”,反而旧房换新房,颓废变精神,过上了崭新的生活。作家这时方一语道破:我们每个人的生活中都有属于自己的“奶牛”,我们背负着由我们的偏见、逃避、恐惧和借口所构筑的沉重担子到处行走。不幸的是,所有这些自欺欺人的局限将我们与平庸的生活紧紧拴在了一起!

原来,“奶牛”象征了所有的借口、托词、“合理化”的解释、恐惧及错误信念等等!故事虽简单,其蕴含的道理,却不可谓不深刻。扪心自问:人生短短,谁又甘愿庸碌年年?谁又不想过自己理想的充满希望的生活?可是,又有几个人不是踌躇满志地守着自己披着美丽外衣的“奶牛”,然后,心安理得地开始了新的一天?更可怕的是,我们实际拥有的“奶牛”可能比我们愿意承认的要多得多。我们常常安慰自己:“比上不足比下有余”,“像我这个年龄,能混到今天这样已经不错了。”“我很想写作,可我知道自己不是这块料,还是算了。”而作家却宣称:“良好”是“杰出”的敌人。成功始于抛弃借口和摆脱平庸。

换句话说,“奶牛”其实并不能算作我们的“财富”,亦不是我们真正的依靠,反而是无形的枷锁与束缚。“奶牛”虽易得,并且有的“奶牛”看起来更像是一种美德,具有“理想品质”,但它终于只能让我们画地为牢、固步自封而甘于平庸。所以,趁着春光正好,动手吧,勇敢地杀死你的“牛”!如果你还不知道如何去做,那就看看这本书吧。