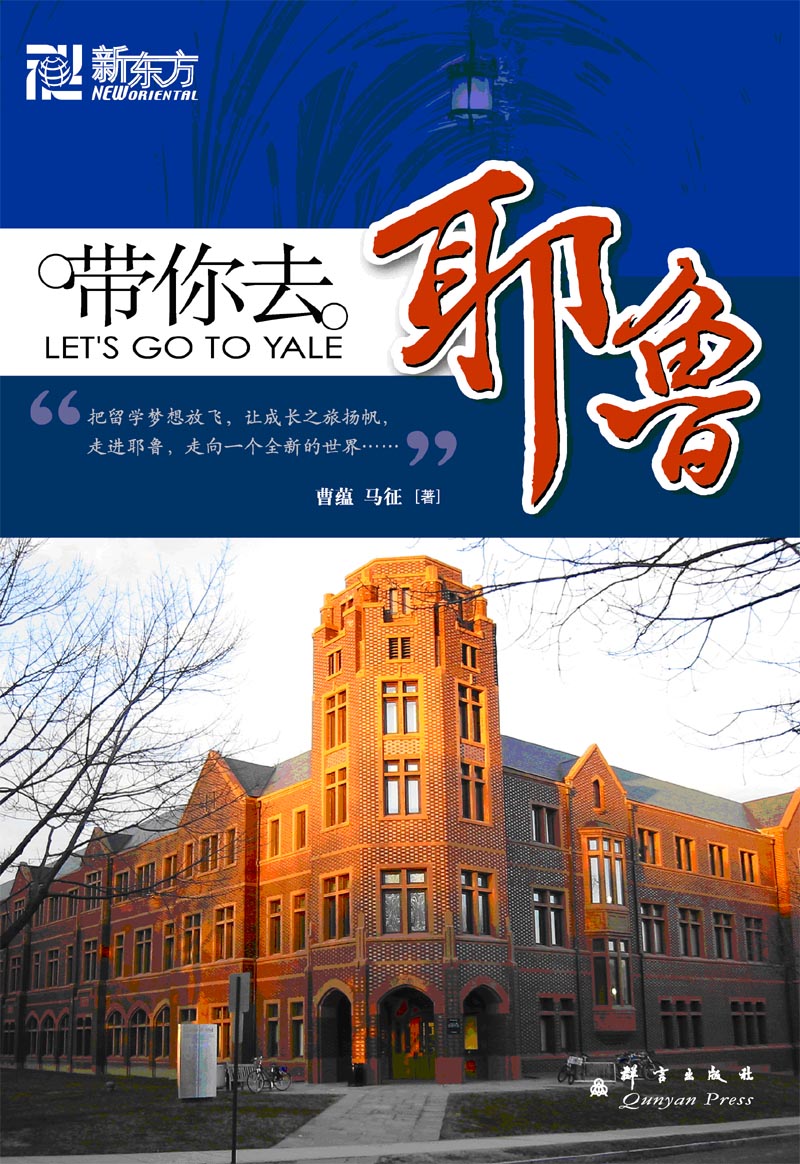

《带你去耶鲁》:学生心中的圣地

曹蕴 马征 著 群言出版社 出 版

【编辑推荐】

总统的摇篮——美国常青藤名校耶鲁大学,这里,是美国第一所具有授予博士学位资格的大学;这里,拥有全美大学中最早的博物馆、最古老的艺术馆和全世界规模第二大的大学图书馆;这里,走出了普林斯顿、康奈尔等著名大学的创始人,被誉为“美国学院之母”;这里,孕育了5位美国总统以及德国、墨西哥的前总统,被誉为“总统的摇篮”;这里,培养了16位诺贝尔奖得主,20多位普里策文学奖得主和50多枚奥运金牌的得主;这里,诞生了中国铁路业、矿业、电报业的创始人,培养了清华大学、复旦大学早期的校长;

这就是缔造了300多年传奇历史,以“光明与真知”为校训的学术圣殿——耶鲁大学。让我们一起走进耶鲁,揭开她神秘的面纱……

序:学生心中的圣地

马征2001年在新东方接了我上的GRE词汇班,当时他还是一名大四的学生。把我的课接下来后,学生给他打了很高的分数,给我留下了深刻的印象。但让我至今能够记得他的,是因为他在新东方拿到了最高工资时,告诉我他要去美国读书,我当时就为他能舍能得的精神所感动。

曹蕴是一位可爱的姑娘,在上海新东方教书。有一次,新东方举行了一次老师演讲比赛,曹蕴代表上海学校来参加比赛,我是评委之一。在她演讲之前我并没有太在意她,心想:一个小女孩能够讲什么呢?没想到一上场她就慷慨激昂、声情并茂,把所有的评委都感动了,最后拿了一个比赛的名次回去。从此我就记住了曹蕴。还知道她是一个很有善心的女孩,用不多的工资资助着几个贫困地区的学生,是一个对于内心圆满的追求远远超过对于功利追求的女孩。

在新东方当老师的年轻人,尤其是当老师比较成功,被学生追捧的年轻老师,一般在很长一段时间内都会迷失方向。掌声、笑声还有一束束鲜花,会让很多人头晕目眩,不知自己身处何方。尽管我曾反复地讲,人生的意义远不是在新东方当一名成功的老师就能够体会到的,但还是有些老师停止了探索自己生命的脚步,满足于虚荣的日子。马征和曹蕴都是在新东方很成功的老师,但都舍弃了在新东方可能获得的财富,远渡重洋去追求自己的学业、探索生命的意义,这是值得让其他年轻人学习的事情。这和他们两人去没去耶鲁没关系,也和他们未来是不是会更加成功没关系,重要的是他们身上所体现出来的孜孜不倦的学习精神和探索未知世界的热情。

去年五月份,哈佛大学把新东方成长的经历做成了哈佛案例,邀请我去给哈佛商学院的学生进行一天的演讲。我还没到哈佛,曹蕴和马征就从耶鲁给我打来电话,询问我在哈佛的行程,并希望能够去拜访我。

记得我在哈佛的那天,他们从耶鲁驱车两个小时来见我,我当天的日记中有这样一段记录:“在耶鲁大学学习的原北京新东方老师马征和上海新东方老师曹蕴,专程从耶鲁开车来到哈佛,马征带上了来参加他毕业典礼的父母,曹蕴带上了在耶鲁大学读博士的老公沈国麟。加上我和新东方的其他几位,还有在哈佛商学院读书的四个中国学生,吃晚饭人数一下到了十四人。我们选择了哈佛大学边上的一家很有名的海鲜餐厅,生意很好。我们和服务员协调了半天,才拼凑出一个十四人的吃饭空间。大家喝酒聊天,回忆在新东方的时光,展望每个人可能的未来,越说越兴奋,喝了很多瓶葡萄酒。晚餐后大家意犹未尽,又到附近一个酒吧聊天,一起唱起了中国歌曲。到晚上十二点多,大家才恋恋不舍地散去。几乎所有人都打算毕业后回到中国去工作,这一点证明了中国对国际化人才具备了强大的吸引力。”

那天晚上还有一件事情,就是曹蕴和马征告诉我他们正在合著一本有关耶鲁大学和他们在其中学习生活的书,写完了希望我读一读。这本书就是今天放在大家面前的《带你去耶鲁》。对于耶鲁大学,我很有感情。不仅仅是因为以容闳和詹天佑为代表的第一代留美学生和耶鲁有关,对耶鲁精神我也有着切身的体会。我在北京大学读书时的系主任李赋宁先生就是耶鲁大学毕业的,他的君子风度,宽容的个性,严谨的治学态度,十几年里一直影响着北京大学英语系学子的精神状态。1995年冬天,我第一次到了耶鲁校园,古老的校园,褐色的墙壁,在白雪衬托下更显苍老;但校园里学生打雪仗的一片欢声笑语,彰显了古老校园的青春活力。让我记忆最深刻的是学生的T-shirt上那一行大字“SUCCESS IS NEVER FINAL!”

通过曹蕴和马征的对话,通过他们对在耶鲁学习和工作的中国留学生和学者的访谈,通过他们自己的思考,耶鲁大学和耶鲁精神已经清晰地展现在了大家的面前,同时展现给大家的还有中国学生的留学之路和他们的心路历程,所有这些对于还在苦苦求索、寻找留学之路的莘莘学子,都有很好的指导作用。尽管还很难用全面和深刻来概括这本书,但这一定是一本真诚的书,传达着每一个参与者的真诚心情。

耶鲁大学只有一所,但通过我们代代人的努力,我们可以把中国的很多大学变得比耶鲁大学更加有创造力,也更加有人文精神;只有这样,我们才无愧于我们的祖先和我们的后代。希望在不远的将来,中国的每一所大学都能够变成中国学子、乃至世界学子心中的圣地。

【作者简介】

曹蕴 :

英语教育学硕士,新东方资深教师。曾在复旦大学、墨尔本大学、悉尼大学和耶鲁大学学习。

常带一颗宽容的心上路,在差异和碰撞中思索,足迹遍布四大洲。

马征 :

耶鲁大学计算机科学博士,清华大学计算机系本科。曾任新东方学校GRE词汇教师。热衷教育、科技和商业创新,曾在多家大型跨国企业从事技术及管理咨询工作。

在快节奏的工作生活中,带着一颗平常心,且行且思。

第一章 选择: 梦想耶鲁

世界离你有多远——从新东方到美国

出国深造是每个年轻人参与全球化过程的捷径。你有没有想过,世界离你有多远?……

名校情结—— 我选择了耶鲁

你在申请的时候就应该明白一点:不是你把所有的申请材料和英语考试都做到最好,做到极限就一定会被你想去的那个名校录取……

耶鲁“海龟”:回游还是寄居?

一个国家和行业在增长过程中能教给人很多东西,这对我做出决定很有影响……

第二章 碰撞: 感受耶鲁

穿越古老的门——三百年耶鲁传统

斑驳古墙是传统、古楼钟声亦是传统;仪式仪规是传统、人文逸事亦是传统……

买课去我被那个“NO”拒绝了以后就再没努力了,直到下个学期上了他的另一门课,前文提到的“死亡”。我对这个大胡子“上帝”开玩笑说,“你从生(life)上到死(death),下个学期该上转世投胎(rebirth)了吧。”……

垂暮的阳光 有一次,86岁垂暮的老人颤悠悠地去指地图上的一个城市,被地上的电线绊倒了。在百人的讲厅里,自己忠守了一辈子的讲台上,面朝地重重地摔下去,就再也起不来了……

中美教育的“鱼”和“熊掌”

美国教育的优势——注重思维,在基础教育阶段有可能变成弱势,而中国教育被批判最多的死记硬背也并非一无是处,记忆和思维就如同“鱼”和“熊掌”一般,而且并非不可兼得……

没有问题才是最大的问题

“哲学不是面包,不能填饱肚子,但能让你知道填饱肚子是为了什么,我们就从为什么开始,你为什么要上这门课?”……

两个“辅导员”的对话

我想象不出来,学生有什么需求满足不了的。这大概就是耶鲁教育的核心精神,以学生为中心,因为学生的成功才是美国私立大学最值得炫耀的成就……

Ms.“新港大全”

耶鲁是世界的耶鲁,在这个缤纷的大环境里抛弃偏见,敞开心扉去体验更多的文化,接受更大的差异是任何书本里和世界任何一个教室里所学不到的……

没有窗户的秘密

“骷髅会”在如今的美国已经不是秘密,它只不过是如今美国统治结构的一个缩影:政界、商界和学界的精英互相结成一个庞大的社会关系网,追求和捍卫精英阶层的权力、财富和声誉……

在教堂里划船,在古堡里唱晚

毫无疑问,如此一流的校园硬件设施来自于一流的筹钱机制。耶鲁大学的基金和资产一共有180亿美金……

第三章:收获:耶鲁人的经验

中文热

当年新东方托福课堂上刁难美国人的“汉语托福”考题曾经让多少学生感到莫名的安慰: “有一天,我们让美国人用毛笔答题,在龟壳上刻甲骨文,论活雷锋与活蜜蜂的区别”……

Life is a miracle

我们应该为中国民族骄傲,中国人确实挺聪明,但中国人对人类科技的发展贡献不大,中国人将来在世界上要有竞争力,如果没有创造力只有廉价劳动力是不行的……

中国学生:走出自己的圈子

有一年他被邀请去白宫和总统共进晚餐,临行前发现自己没有一套像样的西装,于是决定第二天早晨乘火车前去买。可是早晨出门才发现商店都没开门……

耶鲁之友的创业之路

我喜欢对冲基金的地方是这个行业本身很有挑战性,需要用到很多学科的知识,同时还可以让你操控相当大的资本,就好像给了你一个杠杆让你有机会放大个人的能力……

从诗人到学者

文学创作和学术当然是两回事,但它们说到底都需要人的智慧、经验和创造力,所以在很多地方有相通之处,也可以互相补益……

迈克尔的中国缘

通识教育就是让你在四年时间里可以自由地选择很多领域的课,最大限度地扩大你的知识面,然后发现你自己的兴趣所在……

我的未来不是梦

如果不知道自己想干什么,那应该先搞清楚自己活着为了什么,无论在国内国外,自己都要不断地思考和尝试。注意,这是个动态的过程,尝试很重要,大多数人总要痛苦挣扎过才会找到答案……

博士“厚”

我们在本科学习所接受的教育和我后来做生物实验实际所接触的东西完全不一样。本科的时候,我们大部分时间都是在背很多东西,却没有被激发起对这个学科的兴趣……

一个文科生的下午

他们有中国的背景,可以从中国的视角吸收西方的理论,提出一些有中国色彩的东西。比如对民主的认识,我觉得混血的学术背景可能可以产生一些新的东西……

十字路口的理性选择

在美国学会了质疑所有东西,包括一些最基本的假设。在中国读书的时候,基本上是教授讲,你听,然后做些基本的举一反三。可是美国教授绝不希望你被动地接受,他们要你质疑……

高中生:走近耶鲁,走进耶鲁

申请人自身的个性特点、自身的价值观也很重要。耶鲁对于毕业生今后是不是能够给社会做出贡献很看重……

耶鲁人的职业规划

Mary主任和她的同事们孜孜不倦地帮助学生分析自己和外界的形势,让他们尽快找到适合自己的那扇门。但就像《骇客帝国》里的台词所说“I can only show you the door, you are the one that has to walk through it.”(我只能把门指给你,你必须自己走过去)……