忠臣逆子:一个古老的民族,不惜代价寻找出路

【联合新闻网/文、图节录自联合文学《忠臣逆子》】

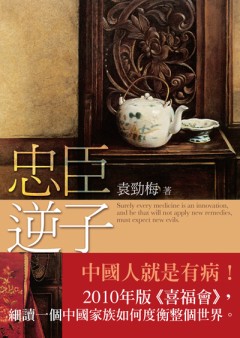

书名:忠臣逆子

作者:袁劲梅

出版社:联合文学

出版日期:2010年07月24日

内容介绍:

一个古老的民族,不惜代价寻找出路的故事。

对也好,错也好,重要的是他们在寻找。

戴家人在中国的历史中活着,

走到哪也摆不脱一条长长的影子,

这个影子叫“中国文化”。

从曾爷爷的辛亥革命,

到戴家大小姐走出国门,

後一代人革前一代人的命,

都以为自己走的是条新路,

却不知道那“革命”本身就不是什麽好果子。

新书内容抢先看:

《忠臣逆子》.引子

我的曾爷爷是前清的忠臣。我爸爸说他到死都没有剪辫子。前清皇帝在江浙给过他一块大大的封地,因为他打俄毛子有功。他大半辈子都在新疆的中俄边界上过了,死後,新疆的边民还给他做了一个衣冠塚。没想到我爷爷却在他和俄毛子憨战不已的时候,暗地里娶了个大脚的塔基克斯坦女人。把那女人穿上汉装,乘着黑夜溜回江浙去了。那个女人就是我奶奶。我奶奶一辈子不识汉字,一双大脚东藏西藏,一直藏到解放。脚是解放了,却带上了一个地主的帽子。那时候,我爷爷已经给枪毙,因为他先跟着同盟会造前清的反,後就成了剥削阶级国民党,并且至死也不知罪。我爷爷临死的时候说了一句话:“上对得起国,下对得起民。惟一对不起的是我那前清忠臣的爹爹。他死後入棺之前,我还硬给他把辫子剪了。忤逆,忤逆。”

我爷爷死了,地主的帽子得有人戴,於是我奶奶就带上了。我奶奶戴上了地主的帽子,我爸爸就跟她划清界线了。我爸爸跟我奶奶划清界线的时候还没有我。那时我爸爸正在追我妈。我妈是共产党。我长到半大的时候,我爸爸解释说:“当年要是不跟你奶奶划清界线,恐怕就没有你了。”这话儿我总是记着,一想起来,就觉得好像我和我奶奶势不两立。其实,我和我奶奶很亲,见到她的时候,她讲老故事给我听,做糖油饼给我吃。真与我势不两立的倒是我妈。我妈说:“你们这代人没救了。你们活着干什麽呀?连信仰都没有。看你爸爸,跟剥削家庭划清界线,两袖清风,勤勤恳恳地给共产党教书,争取了一辈子,什麽民主党派都不入,还非要入共产党。这叫信仰!”听起来让人觉得,那“信仰”就像我曾爷爷的辫子一样珍贵。

我爸爸到死没入成共产党。死後,他所在辖的党支部问我和我弟弟,要不要申请追认。因为那个支部的书记倒期货,把一个N大学生物系的所有科研经费都挪用了,家底儿全部造光,系里穷得连给我爸爸开追悼会的钱都没有,於是想用个“追认党员”来安慰一下家属。我匆匆地从美国赶回来奔丧,想也没想就拒绝了。我说:“人都死了,追认管屁用?!”但是,过了很久之後,我反倒後悔得不行,这感觉就像我爷爷後悔在我曾爷爷死後剪了他的辫子一样。我奶奶有一回评论过这剪辫子的事。她说:“他喜欢那个辫子,他跟那个辫子过了一辈子,你就让他带着走嘛。不管那辫子好不好,他这辈子都和那辫子织在一起了。你硬不让他带走,那不是忤逆是什麽?!”我爸爸终於死於一个“非党员”,而我又拒绝了让他入了党再火化。这和我爷爷剪我曾爷爷的辫子一样性质。忤逆。

我儿子还没等我死,就开始叛逆。他说:“这是美国,你要逼我写汉字,我就诉你。”他的一个同学的中国老爸爸逼儿子读书,被儿子打了一顿。老爸爸打电话叫警察,警察一来,却把老爸爸抓起来关了两天。理由是虐待儿童。这样想来,我儿子必定也是个忤逆子孙。在我死後,他不定也会剪了我的“辫子”,按着他的喜好将我葬在什麽洋教会的墓地里。如果我珍惜我的“辫子”的话,我必得早早在“辫子”上留下“勿剪”的遗嘱。於是,我起了一个心,就是想研究为什麽我们家族会有这一段段忠逆演义史,搞清楚我到底想在什麽东西上留下“勿剪”的遗嘱……

1.我奶奶不识汉字

Idols of the Cave take their rise in the peculiar constitution, mental or bodily, of each individual; and also in education, habit and accident.

(洞穴假像基於特定的章法,在个人精神或肉体上长生;也基於教育、习惯和偶然事件生长。)──培根

我爷爷娶我奶奶,在我们的家族中是闻名的逸事。我爷爷喜欢我奶奶据说是因为我奶奶不识汉字,从没读过“香九龄,能温席”,更不知道《孝经》、《烈女传》;跟男人亲热,亦不扭捏作态;一双大脚跳起舞来,直踢踏得男人心蹦乱跳。我爷爷带着我奶奶回到江浙我曾爷爷置下的大宅院里。宅院是沿着山崖修建的几十进青砖瓦房,无数个门楼亭角,枝枝桠桠插在十几亩终年翠绿的修竹之间,青砖绿竹簇拥着一个高高的大门楼,门楼上有一块大红门匾。门匾上的字我奶奶不认得。进了门楼,迎面是一壁青石,青石上刻着的红字家训,我奶奶也不认得。後来,我奶奶被汉化了许多,终於记住了如何说那门匾和青石上的字。她告诉我,匾上写的是“英烈五世,忠杰同堂”。她还告诉我,青石上的家训是:“洞察天地,唯忠、孝、仁、义、信立於其间。”并解释说:“匾说的是:忠杰英烈,死的活的五世都挤在一个洞里。青石上写的是:从洞里看天看地,只看到忠、孝、仁、义、信一个个凶神恶煞地站在那里。”我对我奶奶的解释很满意。这样的解释足以让一个七八岁的小孩子懂得自己的丑恶家史。那时候正是“文化大革命”,我的共产党员的妈妈和党外布尔什维克的爸爸通通受这段丑恶家史的牵连坐牢挨整。反正大家都黑到了一块儿,所以我就时不时地被送到我的地主奶奶那里。我奶奶讲的传奇家史便传给我了。

我奶奶说:“要说老家的那些老房子是个洞,这话儿很对。那大宅院左一条曲径,右一个月门,弯弯绕绕,就跟个山洞一样。一大家子都挤在里面。谁也不敢往洞外看。谁都不知道新疆还有个戈壁滩,站在沙漠上看天看地,看到的可不是什麽‘忠、孝、仁、义、信’。看到的是一匹铺天盖地的黄布,那‘黄布’是活的,有生命。那‘黄布’起伏翻动,哪是‘忠、孝、仁、义、信’能镇住的?”她叹口气,继续说:“可惜呀,你们戴家的人除了你爷爷,谁也不信我的话。”

我奶奶想让我相信她的话,她像我翻石头捉蛐蛐一样,把那大宅院里的故事翻出来讲,向我证明凶神恶煞的‘忠、孝、仁、义、信’镇不住大黄布一样的生命翻动。

戴家的大宅院里其实并不真住着忠臣烈士。我曾爷爷长年在边关打仗,大宅院里就“同堂”着一些拐弯抹角的亲戚。我曾爷爷香火不旺,只有两个儿子。我爷爷是长子。我叔爷爷小小年纪就被送到日本去学医,他的品行比我爷爷有过之而无不及。家里从小给他娶了个眉清目秀的童养媳,留在“五世同堂”的大宅院里等着他回来,他却只当没这回事,自己跟诊所里的一个女护士在上海结了婚,既不去新疆,也不回江浙。中年之後成了名,跑去给汪精卫当了御医,根本不管什麽“忠孝节义”,从不回乡下老家。可怜那个童养媳,自从光屁股的时候见过丈夫一面,就日日等着没有希望的明天。还有左一双右一双七姑姑八爷爷的眼睛盯着她不得失节。

我奶奶的身分比那童养媳要好得多。她回到老家不到两年就生了三个儿子。我爸爸和我大叔叔是双胞胎。我爷爷抱着双胞胎,我奶奶抱着我小叔叔,端坐在大堂上照了一张照片。我爷爷对我奶奶说:“等推翻满清皇帝,革命成功,我就回来含饴弄子。”然後,就随着一拨革命党革清朝皇帝的命去了。那当儿,我曾爷爷正拼了老命为清朝皇帝戍守边疆。

我爷爷一走,我奶奶就成了大宅院里的异己分子。七姑姑八爷爷都看她不顺眼。又因为她是我曾爷爷的长子正房,谁也奈她不得,只是家政大权从来由不得她插手。我奶奶对家政大权也不感兴趣,乐得白日里清闲,牵着双胞胎,抱着我小叔叔去听戏,听完回来,一句也说不上,第二日还照去。因为她和汉人长得不一样,出去的次数多了,招人显眼。七姑姑八爷爷就几次召开家政大会,讨论是继续由着我奶奶招人显眼,还是把她圈在家里当戴家长子正房太太。七姑姑八爷爷们讨论再三,即不想让我奶奶由着夷族的野性去招人现眼,又不想在这大宅院里添一个正房太太压在他们头上。最後决定由与我曾爷爷沾亲最多的大姑奶奶和五爷爷出面找我奶奶谈话,建议她呆在大宅院里,担一点儿家事,这家事就是管辖那个叫艳芸的童养媳。

大姑奶奶说:“戴家的当事人不是在外面打仗,就是在外面读书,这大宅院就您是正房太太。杂事呢,我们都替您管了,这有关忠、孝、节、义的大事,您可得亲自过问。家风、门风败坏了可不得了呀。我们这些吃在戴家、住在戴家的亲戚,如何向老太爷交代呢?”

五爷爷吞吞吐吐地说:“艳芸说来也是个二太太,我们这些亲戚也不好说什麽,您就多开导开导她,免得她守不住寂寞。”

我奶奶断然应下了这差使,第二天果然没去看戏,跑到艳芸住的天井里说事去了。此後便日日都去,两个人有说有笑。有一次,我奶奶还穿了那夷族的长裙,在艳芸的天井里跳了段夷族舞,大脚踢得天井里的青砖乱响。那天夜里,五姑奶奶和七姑奶奶就把艳芸天井里一树开得正盛的梨花都打掉了。那艳芸第二天起来,看见满地洁白的残朵,就躲进房里哭了一天。许多年之後,我奶奶才想明白,那梨花是冲着她打的。那时候,她已经懂得了为什麽我爷爷要去革皇帝老子的命。她说:“规矩是皇帝定的,定出这些规矩的皇帝,是该革掉他的命。”

那天傍晚,我奶奶再去看艳芸的时候,艳芸已经把梨花的残朵儿扫掉了。没花的梨树凄惨地立着,不知所措。艳芸和我奶奶坐在没有花的梨树下,看我奶奶的三个儿子在天井里兜圈儿跑。艳芸在天井里养了几只小鸡,三个男孩儿跟着鸡撵。有小风吹过,带着黛色的山崖味儿,又夹进孩子们奶里奶气的笑声,小天井的凄惨气才被赶走了许多。艳芸对我奶奶说,她什麽都不想,就想要个孩子。我奶奶走的时候,她让我奶奶把一个插了鸡毛的竹筒放在厨房水缸後面。

後来,我奶奶替艳芸放竹筒的次数越来越多,艳芸的肚子也慢慢大起来。终於有一天,艳芸告诉我奶奶她怀孩子了,但绝不说是谁的。这事本来就瞒不过七姑姑八爷爷的眼睛,很快就有人向新疆和日本报信。只是那时候皇帝已被推翻,我曾爷爷自己在边疆也不知所措,我叔爷爷又正在追诊所里的女护士,均无暇管後院的杂事。於是,七姑姑八爷爷们便自己动作起来,他们先是逼艳芸交代奸人,後又声讨艳芸破了家训,定要严惩,再後来便是日日吵得鸡犬不甯。大宅子里的每个爷们儿都成了自己娘们儿的怀疑对象。艳芸从不出门,那奸人还不就在这大院里?!

我奶奶那会儿可是显了次英雄本色,立在艳芸的天井门口喝道:“皇帝都推翻了,家训还不能改吗?!”

一听说要改家训,那一宅子老小一个个战战兢兢,就如同天要塌下来一般。我奶奶说:“你们怕什麽?我在新疆的老家,从没听过这些家训,那马奶子葡萄还不照样结,哈密瓜还不照样长。你们在这一洞小天地里看这家训如何地好,我看那没家训也没啥不好。你们哪个女人没生过孩子?就这麽容不得戴家再添一个孩子?”

艳芸的孩子终是生下来了,只是没人承认是戴家的,还没断奶,就硬让艳芸的妹妹抱回去养了。等那孩子长到两三岁,艳芸的妹妹便也时常把他抱来,夹在我奶奶的三个儿子中,在艳芸的小天井里撵鸡了。下人们也就糊里糊涂地跟着叫他“小四爹”。这是艳芸春风满面的时候。

“小四爹”长到五岁,艳芸和我奶奶一起抱着“小四爹”到五爷爷那里求学。五爷爷是大宅院里的私塾先生。艳芸和我奶奶去求五爷爷的时候,五爷爷正坐在一个高脚凳上,就着厨房的大油锅,炸玫瑰花瓣吃。他把红艳艳的玫瑰花瓣在黄璨璨的玉米糊里滚一遭,丢进油锅,炸得黄里透红,再丢进白糖里一滚,一个人吃得有滋有味。我爸爸、我大叔叔、我小叔叔等一群小孩儿,就馋巴巴地围成一圈儿,看着他吃。他一片也不分给小孩子们,倒是指挥小孩子们给他拿碟子、端水,还说:“先生在,弟子服其劳;有肉,先生嚐。”

五爷爷听了艳芸和我奶奶的请求,面有难色,但还是勉强同意让“小四爹”上了学。看见“小四爹”吸着胖乎乎的手指,对着玫瑰花瓣流口水,五爷爷居然还捻了一片带糖霜的炸玫瑰花瓣塞到“小四爹”嘴里。

自从“小四爹”进了私塾,五爷爷家就吵翻了天。五姑奶奶先是砸了五爷爷的鼻烟壶,後又扯了五爷爷的字画。她骂五爷爷竟敢收奸人之种来读圣贤书,又搬来一群老小亲戚,指怪五爷爷怎能让野种和忠杰之後同堂就读。

这事正闹得不可开交,七姑奶奶又在厨房的水缸後面发现了艳芸插着鸡毛的传情竹筒。那竹筒被带到大庭广众之下,里面的情书亦当众读了。这一读,非同小可。艳芸又怀上了“小五爹”。