原标题:那些买菜洗衫打水印煤之类, 拿来入文是需要勇气的

■作者李英群与陈思呈

●李英群 揭阳市揭东县人,国家二级编剧。1961年毕业于韩山师专中文系。曾任潮州市文学工作者协会主席。发表小说、散文、诗歌、曲艺、剧本共约180万字。已出版小说集《天顶飞雁鹅》、散文集《韩江月》、《记忆中的风铃》。

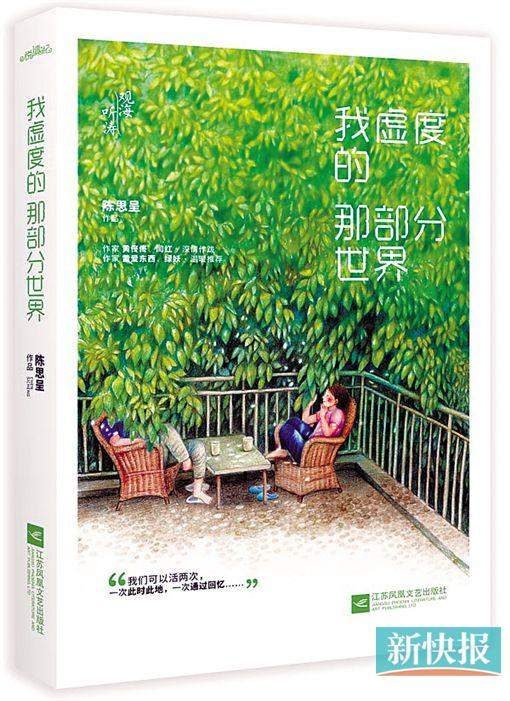

陈思呈新书《我虚度的那部分世界》出版后,引来潮州老作家的共鸣

■李英群/文

如此入骨的表达:

“我们愉快地逛街,嚣张地无所事事。”

我读《小伙伴马玲玲》,她们的学生年代,像两只放飞的小鸟在任意翱翔。无忧无虑,纵情任性,她写道:“我们愉快地逛街,嚣张地无所事事。”

我在书页边写下:“嚣张地无所事事,妈的真太活灵活现了!常见少女在街上随便挥洒青春,都未见有如此入骨的表达。”我把这话微信告诉思呈,她说这也是她的得意之笔。我觉得,这样的文笔有穿透力,直抵读者的情绪点,把你触动。又比如《病人》一文,写她邻居李琴的妈妈生病后,性格变了,她偶尔去李琴家:“是晚餐时分,她整套房子只开着餐桌上面那盏灯,在一片小小的光圈中,李琴的妈妈低着头,沉默地吃着饭。一种因为过分节省而显得尖锐的气氛,让人想马上退出。”“尖锐”一词用得太绝了,同学之家气氛应该是平和温馨的,绝不是圆融之反义的尖锐,这现场感太强了,我读着也被一利器刺中了。

当然,说思呈语言的穿透力,也不都指那些逼人的文字。她描述潮州的小食之美,朴子粿和鼠壳粿的美,“美得恰如其分,美得日常,美得对自己的美一无所知”。亏她有这种感知,美得日常才是大美。

许多文友赞赏思呈的文字,总称被她妙趣横生的语言迷倒,常常读到击节。我觉得她语言的魅力来自她对生活的热爱,深切的体验,因而具有极鲜明的现场感。她写小时候与表妹去买油饼当早餐,“它刚出炉,热气腾腾,我们在冬天的寒风中左右手轮流颠着啃”。一个“颠”和一个“啃”,把我拉回曾经的当年,此刻手指似乎还在发烫。

那天我刚接过思呈的书,一旁的映纯就说:“你读读《陈厝内》吧,写得很好。”

“你用一句话来评价。”我说。

映纯说:“活色生香地保留了古城民众的生活。”映纯是思呈的同龄人、好友,思呈笔下的生活场景,她也亲历过。她的评判是准确的。

平凡人的活色生香:

“我背着书包从她家穿过,(她)好像看着一只流浪猫偶尔从自家走过。”

思呈写她18岁以前一直生活着的那座陈厝内居民们的日常生活,可以说内容极琐碎,那些家长里短,那些买菜洗衫,打水印煤之类,拿来入文是需要勇气的。把你身边的小事写出来,让同样熟悉这些小事的人读之叫好,真的极不容易,但思呈做到了。她把最平凡的生活写活了,许多细节之传神总令你着迷。她写早晨郊区菜农进城买尿,与邻居大婶讨价还价的情景,古城人再熟悉不过,她一本正经地叙述着,却让人忍俊不禁,真个是活色生香啊。

她写古城的小巷,十弯八曲,甚至有一条十八曲巷,那些巷是四通八达的,是让你可以神出鬼没的,“小时候我们住在一条巷子里,上学要穿过几条巷子,那些巷很奇怪,有时走着走着,变成一截断墙,于是就直接爬上墙走,走到尽头下来,又到了另一条巷子里。有几处,甚至要穿过别人的天井,施施然从人家的前门进,后门出,天井里坐着这家的老人在晒太阳,她看我背着书包从她家穿过,也完全无动于衷,好像看着一只流浪猫偶尔从自家走过。”这种情景许多古城人都经历过,但就没人能用流浪猫来作比喻,太绝了。

这本书的大部分篇目都是关于她少女时代古城的生活,那是她的世界:看“做大水”(江水泛滥),到书店站着阅读,用零花钱买小食,甚至写她们的捣蛋:撕墙皮、恶作剧、逗弄疯子,但读了不引起厌恶,因为她真诚!

现在总在说作品要接地气,这问题对思呈来说根本不是问题,她笔下的人物,除了一位被她尊为女神的音乐老师,几乎没有身份比小组长高的人物。她写的都是草根,草根还不接地气?

这本书中有许多篇写得很美,一派阳光。比如《 我曾听女神歌唱》、《过故人庄》、《江边》以及《那些食物,是生活被充分利用的样子》等,读了,你会觉得古城很可爱,市民很可亲,生活很有味。

思呈很真诚,她对音乐老师的崇敬至赞美她为女神,而写她母亲,既写优点,也写缺点,奇怪的是,读后除了觉得活生生之外,我们没觉得其母女之情受到损伤。所以,她母亲仙逝之后,她的这段文字,就彻底把我感动了:“其实,我只希望伤痛都被火化,恐惧永远消失。只愿她去路平安,桥都坚固,隧道都光明。”

思呈回忆故乡,写亲友,写自己,无意纯净化,让我们见到所度过那个世界的真面目。她爱她的故乡,爱她的亲友,用一颗真诚的心去追忆过往,使普通的人、平凡的事活色生香。

“她是准备倾听你的长篇大论的”

老一辈VS新生代

跟陈思呈聊天,你讲话时,她那双大眼睛会一直专注着看你。如果话题是轻松的,她眼里饱含笑意;如果说的内容严肃甚至沉重,她会托着腮,那神态是准备倾听你的长篇大论的。我感到,她传给你一种亲和力。

按说,亲和力应该是讲述者给予受众,怎么一位听众会给讲述者亲和力?没错,思呈就是个总认真倾听并给你以亲切感的听众。

记得我曾问过我的茶友邢映纯:潮州有谁最适合聊天?她想了想:思呈是一个,但她在广州。

思呈这名字我有点印象,去广州时,在《南方都市报》上零零碎碎地读到她的专栏文章,写她少女时代在潮州的生活和见闻,颇有情趣。映纯说思呈适合聊天,也许指的就是我感觉出来的那种亲和力,那是会感染人的,来自于她对人的尊重。

今年这个猴年的春节前夕,思呈回到家乡潮州,听说想采访一些潮剧界人士,我恰好曾是个潮剧的编剧,就由潮州日报社牵线到报社见面。在大门口,迎面而来,自报姓名,我觉得是一位邻居女孩。

在我们共同的朋友邢映纯的办公室,一坐下我就问可有带来她刚出版的新书让我“拜读”或“雅正”,她抽出《我虚度的那部分世界》答赠,让我“茶余闲读”。勒口的作者简介真的很简:“陈思呈,女,1976年生……”,这几个字特别抢眼,给我一种强烈的感觉。但话题很快进入潮剧,我没有说出当时的感觉。

我此前读过她的一些专栏文章,她说她也读过我的两三本书。因此,这次初会有点一见如故的感觉,因为我次日就要往广州,她说:春节后我们在广州再见!

我把她的书带到广州,置于床头柜,睡前翻一翻。我的注意力再度停留在“女,1976年生”这几个字上面。在当今的女士们都极力隐藏自己真实年龄的风气下,一位看上去是30出头的女子,这么坦然告诉你自己年已40,此人真诚,值得尊重。我告诉思呈,我睡前闲翻她的书,读到率真、直爽。

她回微信:一定要喜欢这书啊。

这是向爷爷撒娇的语气。