凤凰网讯 中国航天从1956年起步,走过了60载风雨历程。近日,李鸣生“航天七部曲”出版座谈会在中国作协举行,李鸣生坚持的“独立人格、独立立场、独立思想、独立写作”获得与会者好评,而他笔下中国航天事业辉煌背后的体制弊端也引发了与会者关注。

突破航天航空的保密禁区

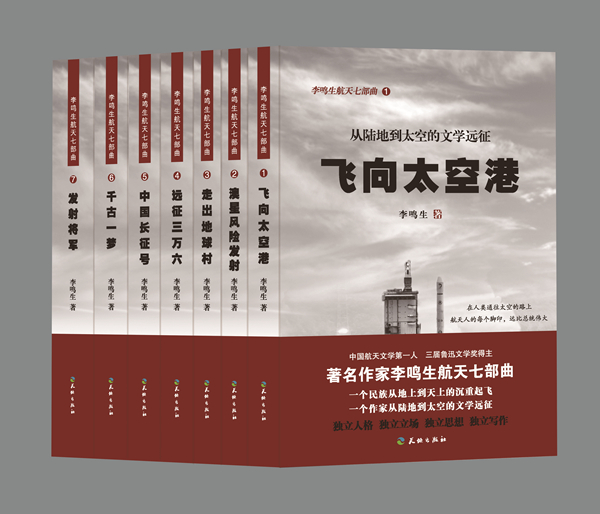

李鸣生的非虚构纪实文学作品“航天七部曲”由天地出版社出版。包括《飞向太空港》《澳星风险发射》《走出地球村》《远征三万六》《中国长征号——中国火箭打入国际商业市场的风险与阵痛》《千古一梦——中国人第一次离开地球的故事》《发射将军》七部,共计250万字。

李鸣生“航天七部曲”是国内第一套进行时的非虚构纪实文学长卷,也是唯一一套展现中国航天60年悲壮历程的文学化航天通史。作品尤其注重将科学家的命运遭际与新中国的历史演进相结合,通过人物跌宕起伏的命运遭际,来表现中国错综复杂的历史风云,反思历史留下的惨痛教训;同时又以历史的风起云涌、发射的风险阵痛及国际国内的重大矛盾,来烘托科学家的精神品格与灵魂挣扎。

李鸣生是从发射场走出来的一位作家,自上个世纪80年代起便开始了对中国航天长达30年的跟踪、采访与写作。李鸣生对航天文学的写作,不是谁要他写,而是他自己要写。而独立走访、独立思考、独立写作,是他始终秉持的基本原则。“航天七部曲”不仅从政治、科技、军事、历史、文化和国民心理等多个维度对中国航天60年历史首次作了全方位的理性审视与文学表达,同时还为数百名航天专家、科技人员和发射官兵一一列传。尤其是被中央授予的二十三位“功勋科学家”,大部分早被作者写入书中,而且不少科学家是首次推出。

总装备部创作室主任陈怀国表示,李鸣生做了很多开创性的工作,总装过去叫国防科工委,“凡是涉及到航空航天,像武器装备都是绝对保密的。我记得鸣生写前几部书的时候,西昌基地也是对外保密,不让写。我知道,鸣生也受到了很多不太好的对待,我们后来的写作,包括今天航天文学有这样宽松的环境,都与李鸣生前期的突破,有非常大的关系。除了保密之外,包括政治上的一些东西,比如航天上的失败,一些矛盾,发展当中遇到问题,跟国外的关系,包括跟美国、跟俄罗斯的关系,都是非常敏感的东西,在我们军队来讲。这些东西如果没有人去突破的话,它永远是一个禁区,李鸣生正是在这些问题上一点一点的突破,我昨天晚上还自己一个人算了一下账,有很多东西,几乎都是李鸣生第一个去把这个口子给撕开的,因为总装这几个作家,写两弹一星,涉及到这些东西的非常少,鸣生是中间最突出、最出色的一个,在前面冲锋陷阵。”

北京社科院文学研究所研究员李建军称,李鸣生的写作有刚性,有独立的判断,独立的思想,这就意味着他有深刻,有力量感和感染力,“里面很多的细节处理得很有智慧,比如他写的大跃进,包括后来的大饥饿,写了毛泽东和赫鲁晓夫两句话,这个是很智慧的,等于非常微妙的批评了两个人,斯大林以讽刺的语言更奇特,饿死一个人是悲剧,饿死十万人、一百万人就是一个统计数据。像这样地方和微妙的讽刺反讽都体现了刚性。此外,一些细节让人印象深刻。比如,他写了两个女性,一个跳舞事件,因为苏联人毛发很粗,女孩子跟他跳舞很痛苦,结果惹起了政治风波,被处分了。再比如苏联的专家来跟我们讲课,但是不允许我们把笔记带出去,第二天讲课再给他,于是李福泽一骂操,结果变成了一个大事件,这都是很微妙的。还有,在大饥荒的时候,周恩来向聂荣臻调不来粮食,这是很诡异的事情,确确实实就发生了。”

李鸣生:希望审稿制度更科学化、更合理化

在座谈会最后,李鸣生做了发言,感慨自己写作和作品出版中遇到的困难。

我今天想在这里面透露一下内心的想法,为什么写这个东西,我有很多理由,比如说在西昌发射基地当过兵,接触了大量的科学家……但是从内心来讲,为什么写这个东西?有一个小秘密。中国的航空航天,尤其航天有两大特点,第一个特点,整个从50年代到现在为止近60年当中,中国航天事业是在一种社会动荡,是在一种非正常的政治生态环境下发展壮大的。怎么讲?比如说咱们在1951年进行朝鲜战争,然后1958年大跃进,1960年天灾人祸,到1977年改革开放,这个时候泥沙俱下。1992年中国社会进行转向,中国社会已经从计划经济转向了市场经济,一旦转向市场经济之后,经济大潮席卷全中国。中国的航天事业,是在这样一种社会动荡,甚至是非正常的政治生态下发展起来的。

第二个特点,从事航天事业的航天专家,他们是在长期几十年来始终承受着一种政治高压下进行的。什么叫政治高压?我给大家举个例子,每一次重大发射,没有哪个行业的决策,必须经过中央政治局,经过党中央书记最后拍板?只有航天这个行业里面,每一个重大的决策都要牵扯到中央政治局,直到党中央书记。甚至每一次发射,无论从50年代到后来,总书记几乎都在现场,这是其他行业根本不可能出现的。

由于这两个特点,航天航空的专家们经受的压力非常大。他们的压力,不是来自于技术上的压力,而是来自于特殊的国际环境下,这里面有政治因素。在这种情况下,我们再看中国几十年历史,航天和中国的历史、经济、文化尤其是政治,紧密相连,而整个中国航天专家科学家的命运也和政治离得最近,因此我选择了航天这个行业,和中国的社会现实和中国的社会矛盾离得最近,十几年发现,很多作家不写政治了,政治生活也是生活里很重要的一块,但是政治生活这块比较淡漠,怎么办?大家都知道这块领域是比较敏感的,很难处理。其实我选择了航天这样一个平台,希望通过航天的角度,这样一个题材来折射出中国60年的历史,它的政治,它的经济,它的军事以及它的国民心态,这是我写航天用意所在,或者真正的动机所在,我今天非常高兴,今天很多专家都总结了,包括建军,包括文艺报的主任,都谈到了隐笔,确实太难了,我是把中国60年的东西在里面折射出来,甚至一个导线都要到中央政治局常委,国家总理周恩来拍不了板,他说这个开关安不安我也决定不了,我要报到中央政治局。这是中国航天的现实,也是中国的历史。所以我试图通过航天,折射出一些其他的东西来,这是我想说的一点。

另外里面刚才好几个人都谈到写作难点。对于一个作家来说,难点永远都是写作,对我来讲其实不是。真正的难点在于如何突破进去,我的同学已经讲了,他在科工委非常有体会,比如里面有保密武装、失败问题都是绝对不可以写的,包括苏联的问题,苏联问题这是我第一次在作品里体现出来,苏联对中国的航天来讲功德无量,中国航天是在苏联专家手把手教,慢慢起步的,包括杨利伟乘由长征二号F火箭运载的神舟五号飞船首次进入太空,中国专家去了苏联一百多次,王永志是苏联东方红飞船总设计师的学生,所以中国航天的起步和发展不能够回避苏联,不能够把苏联撇在一边。从作家良知来讲,不写苏联是不公平的,你们可以想而知,要顶住多大的压力。审稿审了一年多时间,我已经做好转业退伍的准备,这里面突破进去非常之难,要突破审稿,必须经过很多部门审稿,一个是军队总装备部,还有航天部,对稿子非常挑剔,一个字一个字,所以这里面不细谈了,非常之难的。

但是我今天还要谈一点很欣慰,毕竟这个东西出来了,而且大家给我很多赞美之词,我非常的感谢。中央授予23个功勋科学家之后,在9年之前,有三分之二我已经写了作品,统计一下里面有十几个,我早在五年前已经进入作品了,这些作品当时推出来是很困难的,但是我非常非常有幸推出来,让大家认识科学家,这是我最大的欣慰。我们25年之后中国没有一个字写东方红一号出来,第一保密,第二没法下工夫把这个弄出来,但对一个民族来讲,第一次挣脱了地球的束缚,到天上去,太了不得了。对一个作家来讲,能够把一段历史,把一个民族的东西,包括一些科学家,包括我写的别的科学家能够第一次把他呈现出来,尽管它可能不完美,但是对我来讲是一个欣慰。

我对我自己的定义非常清楚,我就是中国一个小小的业余的作者,我要做的事情,不是谁让我做,是我自己想去做,凭着良心,凭着良知把它写下来,记录下来就完了。对于很多作品,现在包括七部曲,我自己对它的定位是半部成品,包括《千古一梦》。我非常遗憾,里面有很多问题,整个对中国社会体制的反思和批判,很多对历史的反思和批判,但是但是由于各方面的原因,很多作品就是一个半成品而已,但是大家给我很多的鼓励,非常高兴。从2008年汶川大地震之后,我已经从天上到人间了,对社会最底层调查,所以,我的领域上面发生了根本的转变。因为我觉得中国作家还要关注当下的现实,如果说我们中国的纪实作品能够把审稿制度更科学化、更合理化解决,将在世界上产生很大的影响。我自己努力吧。

中国人民解放军国防大学政治委员,上将刘亚洲特地发来贺信

亲爱的鸣生:

您好。首先向“鸣生作品研讨会”表示热烈祝贺!

这些年,我一直在关注你。你的每一部新作,都让我震撼,感动,叫好,激赏。

在中国报告文学坐标上,你独领风骚,自由翱翔在航天王国里,用文学穿越历史,让诗意敞开心扉。每一部科技题材作品,都葆有认识高度、思想深度和情感厚度,难能可贵。“中国航天文学第一人”这一称谓,当之无愧!

冯如先生说:毋因吾毙而阻其进取之心,须之此为必有之阶段。现在,中华民族的飞天梦想早已实现,航天梦,强军梦,强国梦一脉相承,这其间蕴含着“家国天下”情怀,折射着“命运共同体”意识,也凝聚着“振兴中华”的探索奋斗。让我们一起努力!

期待你再出佳作、大作、力作!

刘亚洲 上

2016年1月8日

采写 凤凰网主笔 张弘

非虚构纪实文学作品“航天七部曲”,李鸣生著,天地出版社