东北抗联教导旅战士张正恩(90岁)

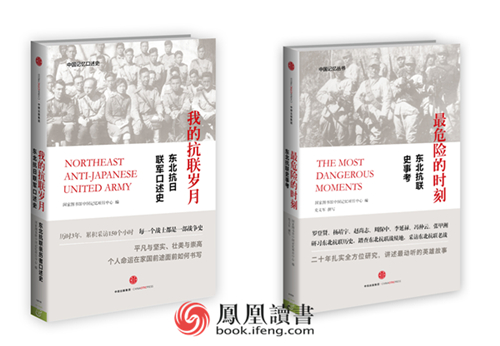

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,以及“九一八”事变84周年,国家图书馆与中信出版集团合作,即将于10月出版“中国记忆”项目东北抗日联军专题系列丛书《我的抗联岁月——东北抗日联军战士口述史》、《最危险的时刻——东北抗联史事考》和《请把我埋在战斗过的地方——追寻抗联记忆》。

2011年9月,国图为纪念“九一八事变”80周年而举办的一场名为“白山黑水铸忠魂”的展览,展出了馆藏东北抗联相关的珍贵文献近200种,以及东北抗联第三路军政委、新中国成立后北京图书馆(国图的前身)第一任馆长冯仲云的手稿。在展览开幕式上,当冯仲云的长女冯忆罗得知国图即将开展“中国记忆”项目,进行东北抗日联军口述史料采集的时候,她马上向项目工作人员介绍了当时还健在的几位东北抗联老战士的情况,并建议对他们进行口述史采访。由于口述史工作需要相关领域的专家参加到拍摄采访的团队中,才能把握采访内容,冯忆罗随即又推荐了史义军和姜宝才这两位多年从事抗联历史研究、走访过多位抗联老战士的资深研究者,作为“东北抗日联军”专题的特邀顾问。

在查阅相关资料,初步摸清馆藏东北抗联相关文献的基础上,口述史采访和照片、手稿、实物等文献资源的采集工作很快进入实际操作阶段。2012年3月,“中国记忆”项目“东北抗日联军专题”迎来了第一位口述史受访人——居住在北京的李在德。李在德老人是东北抗联第三军的一名女战士,接受采访时已是94岁高龄。老人听力不好,采访时需要儿子在旁大声转述采访人的问题,在采访人的提问中,老人断断续续地讲述着小时候从朝鲜逃难到中国,母亲在抗日斗争中被捕牺牲,自己参加反日游击队,转到抗联的被服厂,后来又到苏联学发电报……

随后的5月到8月,“东北抗日联军”专题的口述史采访团队先后到辽宁、黑龙江、湖北、新疆等省区,对王铁环、潘兆会、于桂珍等十几位东北抗联老战士和李龙、于绍华、刘士波等二十多位抗联家属和后代进行了采访。

这些口述史料和照片、手稿等相关文献在入藏国家图书馆的同时,也成为人们了解东北军民十四年艰苦抗战历史的鲜活史料。2012年 “九一八事变”纪念日,中国记忆项目组把“东北抗日联军专题”文献资源中的口述史料视频、图片、文献目录等进行了整体选编,在国图网站上向公众发布。这不仅是“中国记忆”项目第一次以专题网页的形式集中发布“记忆”资源,也是公众第一次有机会看到还健在的这些当年在白山黑水之间抗击日寇的抗联战士的口述史料汇集。

《我的抗联岁月——东北抗日联军战士口述史》是对东北抗联战士及抗战亲历者、抗联后代、抗联历史研究者的口述史访问及照片、日记、出版物等相关资料收集,历时3年,先后在北京、辽宁、黑龙江、湖北、新疆、广东、吉林等7个省(市、自治区)采集或收集78位受访人的口述史料。其中包括所有健在的东北抗联战士22位,东北抗联家属或后代36位,抗战亲历者13位,抗联历史研究者7位。此书系从中选出20位口述史受访人(其中东北抗联战士16位、东北抗联后代4位)的口述史料,配以数十幅珍贵历史照片,整理编辑而成,全书共计22万字。至2015年5月,中国记忆项目采访过的东北抗联战士,已有9位与世长辞(书稿中共20位受访人,其中胡真一、潘兆会、于桂珍、吕凤兰四位已离世)。而他们记忆中由那段抗战岁月延伸开去的曲折人生和丰富情感,将永久地保存下去。

《最危险的时刻——东北抗联史事考》和《请把我埋在战斗过的地方——追寻抗联记忆》是中国记忆项目东北抗日联军专题特邀专家史义军、姜宝才在参与口述史采访和相关史料收集工作过程中,对相关历史问题进行研究、考证,并就相关人物、事件进行介绍和评论的文章集成,共收录《杨靖宇将军的最后时刻》《饥饿和寒冷是东北抗联的天敌》《为了抗联的尊严》等53篇文章,共计121张图片、41万字。

中国记忆 东北抗联系列丛书《我的抗联岁月——东北抗日联军战士口述史》《最危险的时刻——东北抗联史事考》和《请把我埋在战斗过的地方——追寻抗联记忆》即将由中信出版社于2015年10月出版。