“没有故乡的人是不幸的,有故乡而又不幸遭遇人为的失去,这是一种双重的失去。”

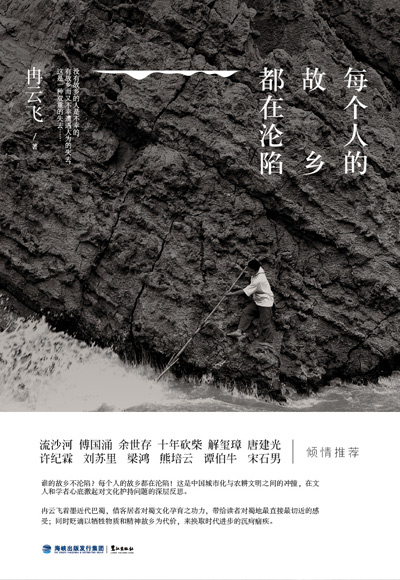

2014年岁末,知名学者冉云飞最新作品《每个人的故乡都在沦陷》由鹭江出版社出版。这本书是冉云飞有关巴蜀历史研究的又一力作,书中主要以明末清初红苕入川为开端,试以时间为线索,将看似微渺的个体事件一以贯之,见微知著,倾力于揭示近代文明与蜀地之间的冲撞,并进一步以蜀地为缩影,反映中国的特殊历史境况。

冉云飞新作《每个人的故乡都在沦陷》将出版

“乡下蛮子”心怀故乡,摸索巴蜀历史文化的细纹

冉云飞1965年生于重庆酉阳,长居成都,人称“冉匪”。作为著名青年学者,作家,杂文家的他曾获全国及省级奖数次,并有作品入选高中语文阅读教材,以此被媒体誉为是"民间教育家"。而他却谦虚地自称为“一个码字的乡下蛮子”,抱着对故乡不绝的热爱,敏感于沦陷在出机器时代的故乡带来的沉痛,带着文人的反思和“八卦精神”,潜心在故纸堆中,摸索巴蜀历史文化的细纹。

冉云飞十余年来关注家乡风土人情,旧物故实,不断作文运思。十余年的思想沉淀,情感沉湎,终于成集得见全貌,并以代表文人的呼声——“每个人的故乡都在沦陷”,刺激我们的每一根神经,冲击我们每个人的精神视野。

《每个人的故乡都在沦陷》一书,齐集了冉云飞十余年来有关巴蜀历史文化之“闲言碎语”。他根据历代野史笔记,参以正史,辅以诗文,其中不乏有借客居蜀地其人之视野,饶有趣味地爬梳巴蜀历史文化,亦有其特异新奇之处。

深度解析故乡文化,补蜀地史料研究之憾

这本书全文处处留情“故乡”,深度解析了关于蜀地的风情文化。大体分为三辑:即“风物”、“故物”、“人物”。其中,“风物”以山川河流,森林植被为引子,极尽展示四川的地理风貌,人文风情,穷“一方水土育一方人”之要义;“故物”则围绕巴蜀两地从古至今的关系沿革,突出四川的特殊地位,反映四川人“敢为天下先”的鲜明特性,以及蜀地在孕育近代思想文化方面可歌可泣的“自由因”;“人物”更选取隐没于蜀史之中,影响显著而又易为世所忽略之人其事。文中多借入蜀“游客”之视野与笔触,以窥近代中国情状之一斑。

面对故乡的文物被毁、古器被盗、老屋被拆、江河被污等逐渐“沦陷”的现象,冉云飞说:“既然我无法阻止这一切人为的破坏与变迁,我只有参考地下古物、纸上文献耆旧述忆、自我经历,来建构那过去或即将消失的故乡,聊以慰藉众多像我一样的受伤者。”

揭示文人精神家园沦陷 激发国人文化护持决心

《每个人的故乡都在沦陷》书写了对家国历史的沉思,对文化沉潜的追忆和探寻。在近现代文化冲撞下的巴蜀文化,犹如一面镜子,反射出彼时中国之情状,书写文人面对精神家园沦陷的苦恼。

有趣的是,冉云飞的朋友十年砍柴继《进城走了十八年》后,又写出《找不回的故乡》,他说:“我和云飞兄不约而同的写了相同的题材,并发现,我们对自己家乡的认识并不比对他乡的认识要深。”冉老师的好友柳红老师正带领80、90后记录“我的乡村变迁史”,用柳老师的话说:“通读这本书,冉云飞对巴蜀史料的研究用力之深,非一般学者所能企及,而且其语言之美也是炉火纯青,活生生就是一个生活在现代的古人。”

“作为一个现代人,我并不反对过现代的生活。”冉云飞说。在添补了四川史料研究的不足之时,冉云飞在这本书中同时也揭示了文人精神家园沦陷这一实质。“我反对为了过现代的生活,而将先人的审美趣味、民族文化、古迹旧踪当作牺牲品的做法,这种你死我活、不破不立、破旧立新的斗争哲学,实在是伤害我们对先人纪念、传承文化孑遗的怀旧情感。”冉云飞的想法代表了一代人面临精神家园沦陷的挣扎,爆发出的内心激愤和对文化护持的决心。每个人的故乡都可以改变,但不可以沦陷。”

作家宋石男这样评价冉云飞:“酉阳是冉云飞的小故乡,巴蜀是他的大故乡。他信仰故乡,但并不盲目。他以将军的气概、学者的严谨、诗人的情深,让依然沦陷的大小故乡,窅然复活。”

每个人的故乡都在沦陷,但对文化家园有所坚持的文人用笔墨复活了他的大小故乡。