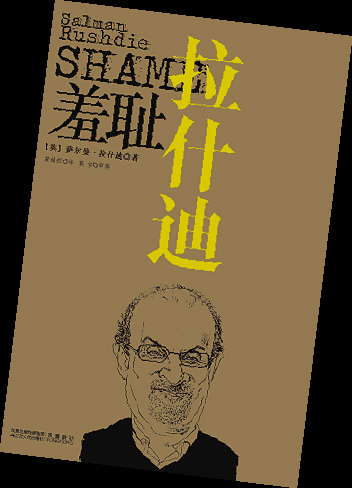

《羞耻》萨尔曼·拉什迪著 黄灿然译 莫言审荐江苏人民出版社

[内容简介]《羞耻》于1983年出版。小说明显地影射了巴基斯坦动荡不安的近代史。书中人物影射两位主要政治人物:布托及齐亚·哈克。这是一部充满讽刺、揶揄与怪诞的小说。作者以复杂的人物与虚实交错的情节,铺陈了一部似真似假的历史闹剧。故事环绕哈拉帕及海德两个家族的恩怨情仇展开:伊斯坎德·哈拉帕40岁时,放弃荒淫生活,成为“不完全的”巴基斯坦的平民总理。拉查·海德,军人,受伊斯坎德提携成为高级将领。伊斯坎德相信他不会制造麻烦,后来却在一场政变中被海德推翻。为报复伊斯坎德对他的羞辱,海德把伊斯坎德处死。

英籍印度裔文豪萨尔曼·拉什迪的文集,终于在内地出版各界的努力下问世,这实在是国内翻译和出版界的一次壮举,也是读书界与文学界期盼已久的一个盛事。而对于作为读者的我来说,能在中文里读到拉什迪,至少是一个绵延了二十年、且几至绝望的梦。

拉什迪在全球暴得大名,当然是因为小说《撒旦诗篇》和他由此所遭遇的长达十年的“全球追杀令”。在1988年至1998年之间,他大约是这个星球上最值钱的作家。他的刺杀赏金高达280万美元,英国政府每年用在他身上的安保费用则达到了160万美元。不过,即便如此,拉什迪也并没有像他的同行、另一位归化英籍的匈牙利小说家阿瑟·库斯勒(《正午的黑暗》)那样,彻底沦为一种自己不喜欢的社会制度的全职批判者,他更看重自己的想像力,他甚至会把自己东躲西藏逃避追杀的那一段悲惨而狼狈采撷成笔下小说的情节。

就作家近三十年创作所遵循的母题上看,拉什迪并不是一位单调的质疑宗教或反体制的小说家,他更关注的是文明,以及古往今来不同文明背景下人类悲欢的冲突与交集,这一点倒更近似于诺奖得主奈保尔(他另一位英籍印裔同乡)。而奈保尔对拉什迪作品和际遇的评价也颇为别致:他说当年的追杀令对于作家拉什迪而言,不过是一种形式有些极端的文学批评。

有人说,拉什迪是健在的用英语写作的小说家中最伟大的人——当然也可能有人说库切(在我的谱系里,则首先是D·M·托马斯,然后是塞林格、菲利普·罗斯),但不管承认与否,我们都要知道,萨尔曼·拉什迪不是那类“一本书作家”,他不是仅仅写了一本险些招惹杀身之祸的《撒旦诗篇》,他还写了《格林姆斯》、《午夜之子》、《摩尔人最后的叹息》、《她脚下的大地》、《羞耻》、《小丑沙利玛》、《狂怒》、《佛罗伦萨妖女》等多部富有鲜明个人风格与想像力的小说,而他的第二部小说《午夜之子》从1981年问世起,即获得英国布克文学奖,后又分别获得“布克25周年特别奖”、“40年最佳布克奖”。

拉什迪几乎每部小说问世,都会引起人们一些这样或那样的不高兴,以为作家是针对他们,而过后却会发现,作者深深关注的,恐怕更多还是所有自以为完美的文明在人的血肉之躯前所暴露出的狭隘。这是一位用笔呼唤更理想人类文明(有时是用讥讽的口吻)和宽容的作家。可惜,在过往的二十多年里,他在许多地方收获的却是“禁止发声”。

就小说文体的美学倾向而论,拉什迪往往被欧美文坛归入马尔克斯、君特·格拉斯、萨拉门戈这一支魔幻现实主义的阵容里。米兰·昆德拉在《被背叛的遗嘱》一书里则对拉什迪更高看一眼,拿来直接跟古典大师拉伯雷相提并论。这么一位在世即已赢得不朽定评的大作家,在内地读者的视线里姗姗来迟,确是一件令人百感交集的事。一方面,我们应该庆幸他的作品和奇妙的想象终于落户于这片土壤,另一方面,却又不得不对我们母体文明睁眼看世界的速度生出某种急切——时光是从不等人的,哪怕仅仅是文学。