东坡词韵牵两岸 青春共语话同心

2025-08-18 11:17:00

来源:中国台湾网

字号

青砖黛瓦间,诗韵与匠心交织;绿水青山上,友谊与理解共生。8月14日至17日,随着“两岸一家亲·千里共婵娟”2025川台大学生东坡故里诗词会活动的进行,两岸学子结束在眉山段的研学之旅,实现了一场跨越海峡的文化对话。从三苏祠的千年文脉到瓦屋山的自然奇观,从竹编非遗的工艺传承到航天科技的现代探索,两岸青年用脚步丈量这片土地的厚度,用心灵触摸共同的文化基因,在朝夕相处中书写着“两岸一家亲”的鲜活注脚。

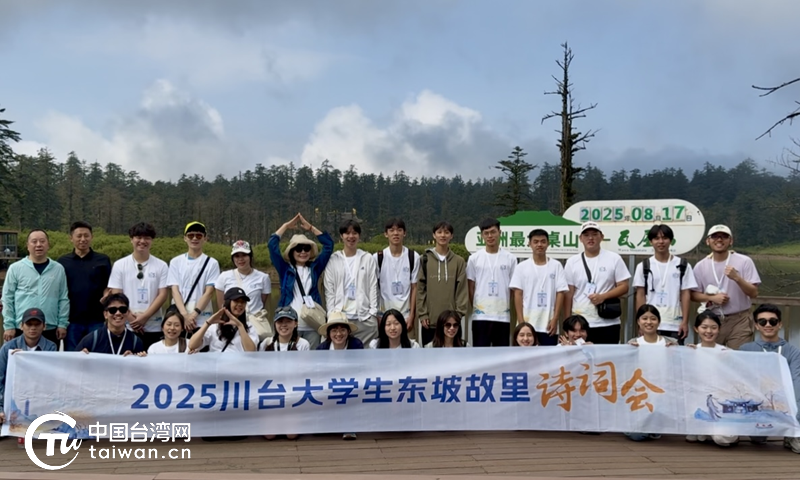

两岸青年学子在“亚洲最大桌山”瓦屋山顶合影。(中国台湾网记者 郁诚 摄)

三苏祠内古木森森,拓印台上宣纸轻展。当海峡两岸的青年学子们并肩立于东坡盘陀画像碑前,苏洵“读书正业”的家训、苏轼“一蓑烟雨任平生”的豁达、苏辙“闭门书史丛”的勤勉,如同春风化雨般浸润心田。拓印案前,两岸青年手执拓包,在宣纸上重现“但愿人长久”的千古咏叹;祠堂之上,学子们齐声吟诵《念奴娇·赤壁怀古》,借“千古风流人物”的豪迈气概,直抒两岸同胞血脉相通的家国情怀。

青神县的国际竹编艺术博物馆内,从汉代的炊具礼器到现代的书画服饰,一根竹丝的千年蜕变,恰是中华文化生生不息的隐喻。当台湾学子跟着非遗传承人学习“穿”“插”“挑”“压”,当大陆学生帮着递过截截竹篾,纤细的竹丝在年轻的指尖游走成形,首次来到四川的傅同学不禁感叹:“第一次知道原来竹子除了能编成工具,还能编织出艺术品!”在这声惊叹里,不仅有对传统技艺的震撼和匠人精神的赞美,更饱含着对两岸中华儿女共有的精神财富的自豪。

两岸青年学子参访环天智慧科技有限公司,了解现代卫星、商业航天与智慧城市建设。(中国台湾网记者 郁诚 摄)

如果说江口沉银博物馆陈列的金宝银锭让巴蜀大地的传奇往事变得可感可触,那环天智慧科技有限公司内光影交错的卫星模型,又将两岸学子的目光引向云端与未来。“没有想到大陆的科技发展得如此之快”“四川不管是文化底蕴还是高新技术,都让我大开眼界”......借由此次活动首次来川,甚至首次来到大陆的台湾学生们在亲身见闻中树立起对眉山、对大陆更为丰满的认知。两岸学子间展开的每一次对话,都将彼此的心灵更拉近一分——无论是追溯历史根脉,还是拥抱时代浪潮,两岸青年的心始终向着同一方向靠近。

两岸青年学子在丹棱幸福古村合影留念。(中国台湾网记者 郁诚 摄)

踏过丹棱幸福古村的盐铁古道,亲手制作的丹棱冻粑吃起来格外香甜;漫步柳江古镇的百年民居汇老街,川西风情吊脚楼的窗棂诉说着小镇独有的烟火气息。村庄与古镇的发展变迁,书写着眉山这座城对根脉的珍重与对新生的热忱。两岸青年在探访中以脚丈量,以心感悟,以交流表达着对“美好生活”的共同憧憬。

“登高壮观天地间”,17日上午,川台学子登上享有“亚洲最大桌山”之称的瓦屋山。杜鹃万亩,雾霭如纱,当两岸青年于海拔2830米的山顶平台上并肩远眺云海翻涌,于瀑布前直观感受“飞流直下三千尺”的诗情画意,山水相映间,一场苏轼与当代青年的隔空对话仿佛就在耳边。

两岸青年学子在眉山之行中建立起深厚友谊,于瓦屋山登顶后合影留念。(中国台湾网记者 郁诚 摄)

从诗词拓印的墨香到竹编经纬的精巧,从考古沉银的沧桑到航天科技的璀璨,从古村振兴的生机到桌山云海的壮阔,此次眉山之行,让两岸青年学子在诗词里读懂家国大义,在竹篾间编结手足情深,在历史中重温共同记忆,在青山上见证时代新篇。眉山之行中积累的点点感动与共鸣,将“两岸一家亲”的种子播撒进每一名学子心田,为祖国统一的伟大征程注入着青春勃发的温度与力量。

潮涌岷江,月照两岸。青春的相逢虽短,血脉的羁绊却长,这场始于东坡故里的相聚,终将化作跨越海峡的青春力量,让两岸青年对同根同源的感受更加深刻,对同文同种的认知更加丰满。在这场“千里共婵娟”的团圆之旅中,川台学子们心手相牵,以生动实践书写着年轻一代的绚丽诗篇。(文/郁诚)

[责任编辑:滕丹丹]